جَسْر الهُوَّة (قصة قصيرة)

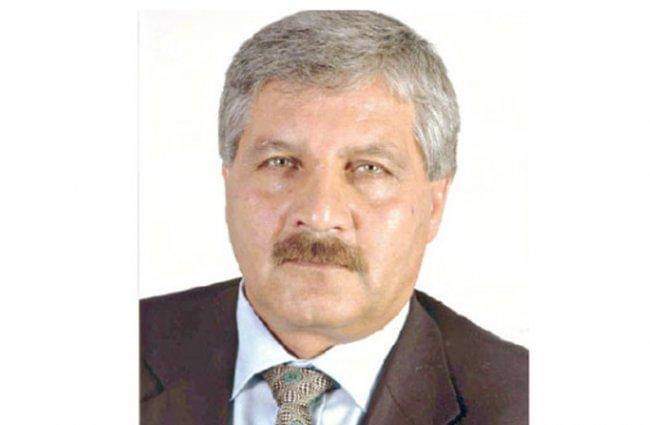

المتوكل طه | فلسطين

الأرض صغيرةٌ، وصغيرةٌ جداً.. وإلّا كيف له أن يُقابِلَهُ، بعد كل هذه السنوات، وبهذه الصدفة الصادمة!

منذ أن حصل على شهادته العليا، وعاد ليدرِّس الفلسفة والمساقات الثقافية في الجامعة، وهو مُنْكَبٌّ على أبحاثه، يُتابع محاضراته، دون أن يتدخَّلَ في الشأن العام وما يصْطَخِب في الشارع السياسي. ولكن جاءته الرياح بما لا يشتهي، إذ فُوجِئَ، أيام الاجتياح، أن عدداً من طلابه قد لاذوا بباب بيته في الليل، واختبأوا فيه، هرباً من الجنود الذين اشتبكوا معهم.

اقتحمت قواتٌ كبيرةٌ من الجيش بيتَ البروفيسور، وتمّ اعتقالُ الطّلاب وصاحب البيت، وحُكِمَ عليه بسبع سنواتٍ لتعاوُنِهِ مع المُهاجمين، وها هو في المعتقل..

البروفيسور الثاني كان زميلاً للأول في جامعات باريس، ودرس الاثنان التخصُّصَ ذاتَهُ، ولم يكن يعرف أن زميله فلسطينيٌّ، مثلما لم يكن الفلسطينيُّ يعلم أن زميلَه يهوديٌّ، ويسكن في تل أبيب.

هذا التَلّأَبيبيّ التحق بقوّات جيش الاحتلال وتدرَّجَ في الخدمة إلى أن أصبح مديراً للمعتقل. كانت مفاجأةُ مدير المعتقل مذهلةً عندما صدف البروفيسور بزيّ السجن، وبعد أن فَرَكَ عينَيه، وتأكَّدَ من أنّه هو.. استدعاه إلى مكتبه.

كانا مجرد زميلين، لم يتعرّفا بعُمْقٍ على بعضهما، ولم يخوضا نقاشاتٍ، تدلِّل على هوية كلٍّ منهما.. لكنها الأقدار، التي جعلت الفلسطيني سجيناً والإسرائيليّ سجّاناً، على الرغم من أنهما زميلان، كانا، في فضاءٍ جامعيٍّ واحدٍ..

ربما تلعْثَمَ مدير السجن.

وربما لم يجد اللغة المناسبة لمحاورة زميلِهِ السابق. وربما خَجِلَ من بذلَتِهِ العسكرية المرتَّبَة وهو يرى زميلَهُ في بدلةٍ مكرمشةٍ مبريّةٍ! لا.. لم يتلعْثَم ولم يخجل، بل جلس على كرسيّه وأبقى البروفيسور الفلسطيني واقفاً أمامه، ومقيّداً بالكلبشات، التي أمَرَ الجنودَ بإحكامها على يديّ هذا “الإرهابي”!

العجيب في الأمر أن الأستاذ الفرنسي الذي أشرف على رسالتيهما، كان يهوديّاً من المغرب العربي، هاجر إلى فرنسا وأصبح فرنسيّاً، والأكثر عجباً أن كليهما تناول الفلسفة العربية في الأندلس. والواضح أنهما حصلا على شهادتيهما في العام نفسه. ولأنهما لم يكونا صديقين، فقد رجع كلٌّ منهم إلى حيث أتى. وبالتأكيد لم يفكّر أيٌّ منهما أن زميلَهُ على بُعْدِ حاجزٍ أو رصاصةٍ أو حجرٍ أو انفجار.. من الآخَر.

وجَّه مدير السجن حديثَهُ بالعبريّة إلى البروفيسور، فهزّ رأسه مُنْكِراً فَهْمَهُ لهذه اللغة. فتحوّل المدير إلى اللغة الفرنسية.. فأجابه البروفيسور باللغة نفسها؛ أنا هنا في بلدي العربي، ولن أتحدّث ولن أفهم إلاّ العربية، أما الفرنسية، فقد كانت.. وموقعها ليس هنا، وليس الآن.

غضِبَ مدير السجن، لكنه كَظَمَ غيظَهُ، وهدَّدَ البروفيسور السجين بأنه سيُعاقبه وسيَحْبِسُهُ انفراديّاً، إذا بقيَ على هذا التعالي..

أيّ تَعَالٍ أيها السّجّان! أنا سجينٌ مُقيَّدٌ، وأنت تحمل السوط والمسدس وتمتلك الكلاب والأسلاك الشائكة والجنازير! لكننا الآن على بُعد فكرةٍ لن تُجَسِّرها اللغة الأكاديمية، ولا الزمالة الساذجة البعيدة، ولا جلوسك على مقعد الآمِر وأنا في موقع المُتّهم.

كان من الطبيعي أن يعرف مدير السجن اللغة العربية، حتى لو لم يتحدَّث بها مع أصحابها، لأسبابٍ فوقيّةٍ وعنصريةٍ، لكنَّهُ تحامَلَ على نفسه وسأل البروفيسور؛ كيف، إذن، نُجَسِّر الهوّة يا زميلي القديم؟!

أجابه الفلسطيني؛ أن تعود إلى وطن أبيك الأصليّ، وتهضم جيداً أطروحتك عن التعايش الفكري الذي كان في الأندلس، وتخلع عنّي الكلبشات، وتفتح بوابة السجن لكلينا، فأنت سجينٌ وأنا معتقلٌ، وكلانا يعرف معنى القيود، لكنّ واحداً منا يعرف معنى الحرية.