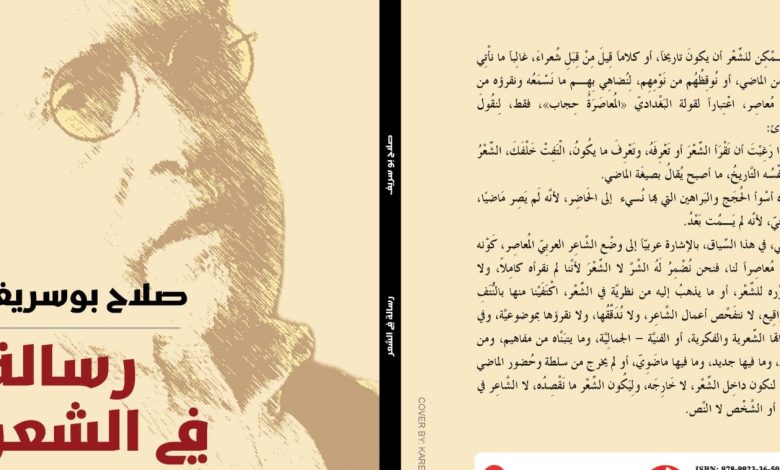

رسالة في الشّعْر أو حين يَتَرافَع الشِّعْر عن الشِّعْر

عالم الثقافة | الغرب

في عمله النَّظَرِي الجديد «رسالة في الشِّعْر»، يترُك الشَّاعر صلاح بوسريف الشِّعْر ليترافع بنفسه عن نفسه، ليُخَاطِب الشُّعراء، وغير الشُّعراء ممن اعتبروا الشِّعْر في أزمة، أو أنَّ الشِّعْر انتهى ومات، والكلمة لغيره مما توهَّمُوه من حضور لأنواع أخرى، دون أن يُدقِّقُوا في طبيعة هذا الحُضور، وتأثيره، وما يتركه في القاريء، أو ما يمكن أن يكون خَلَقَه من وعي عند هذا القاريء بهذا النوع أو ذك، وما الفِكْر والخيال اللذان يحملانه، أو يذهبان إليه.

في هذا الرسالة، يرى بوسريف أنَّ كُلّ ما نحكم به على الشِّعْر، وما نقرأ به الشِّعْر، ورؤيتنا للشِّعْر، كلها تأتي من خارج الشِّعر، بل من سوء معرفتنا به، وبتاريخه، وما كان عليه قبل التدوين، وما صار إليه بعد التدوين، وفي المدوَّنات النقدية القديمة التي كانت مشغولة بالمعيار، فقط، للحفاظ على الهوية العربية دون غيرها مما دخل في الثقافة والحضارة العربيين مع ظهور الإسلام. فالشِّعْر بَقِيَ خارج وعينا، وخارج ذوقنا، وخارج معارفنا، وخارج مراجعتنا ونقدنا، وإعادة تفكير مفاهيمه وتصوراته، وصرنا، كما كان في الماضي، نقيس الشَّاهد على الغائب، ونعتبر العائب هو ما نحكم به على الشاهد، والماضي هو عُكاز الحاضر، بل وما سيأتي، ونحتكم في قراءتنا للشِّعْر إلى المُقايسة، وإلى ما ينبغي أن يكون عليه الشِّعْر، لا ما هو عليه.

أطراف، وجهات كثيرة دخلت في هذا المعنى، كرَّسَتْه، حَجَبَت الشِّعْر، بقي خارج متناول القاريء، وخارج مُتناول المؤسسات الثقافية والنقدية نفسها، وما نقوله عن الشِّعْر، بعيد عنه، لا علاقة لنا به، ولا علاقة له بنا، بل الشِّعْر بقي يُكْتَب في غفلة منا، وهو شِعْر آخر، بلغة أخرى، وبمجازات فاقت ما نتصوَّرُه من مجازات تقليدية، بل إنَّ هذه المجازات ابْتُذِلَت، ولم تَعُد تُفِيد الشِّعر في شيء، بل عطَّلَتْه، وعطَّلت الخيال فيه، وكذلك الإيقاع، صار كلاماً كُكُل كلام نسمعه ونقرؤه هُنا وهُناك.

ويقول صلاح بوسريف في «خِتام» الكتاب الذي جعله مكان المقدمة:«يبقى الشِّعْر آخر القِلاع التي تحمي اللغة والرمز والإشارة، والصمت، نفسَه، من الانهيار. حتَّى حين كانت طروادة تسقط، لم يتوقَّف هوميروس عن إنشاد «الإلياذة»، وعينه، رغم عماه، على «الأوديسا»، الشق الثاني من ملحمته الشعرية التي انتقد فيها، ليس حرب البشر على البشر، في الأرض، بل من كان يُدِيرُ البشر من الآلهة من أعلى قِمَم الأولمب». ما يعني أنَّ الشِّعْر، دائما حاضِر، وعلينا نحن فقط، أو نعي هذا الحُضور، بأي معنى، وبأي صورة، وبأي رؤية، وفي أي أفق أنطولوجيّ يكون، لا بما يكون رسخ في وعينا ولا وعينا مما نعتبره شِعْراً، ونُصادِر غيره، لنكون سقطنا في المُقَايَسَة والمُماثلة، التي هي واحدة من مشكلات الثقافة العربية التي ما تزال تُكَرِّس التبعيَّة والتقليد، وتُكرّس النمط، وهذا ما تعمل المدرسة، ودور النشر، والإعلام، والجمعيات الثقافية، ودور الشِّعْر، وبيوتاته، وغيرها من الجهات تُساهِم فيه، دون أن يكون هناك سؤال واحد جدير بهذا الشِّعر في ذاته، وما يجري فيه من انقلابات في الرُّؤى، وفي طريقة الكتابة والبناء، وفي الهروج من «القصيدة»، والانسلاخ من بنياتها الصوتية الإنشادية التي لا علاقة لها بزمن الكتابة الذي نحن فيه، لا بما نفرضه على هذا الشِّعْر، باسم الحداثة، ونحن لم ننسلخ من التقليد، ومن الماضي الكامن في فكرنا ووجداننا، أو ما يمكنم ندخل به إليه من معارف، هو تجاوزها، وفتح ذُرًى وآفاق أخرى بعيدة، واختار شكل إقامة على الأرض، غير ما نحن فيه.

الكتاب صدر في عمان بالأردن عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، في مائة وعشرين صفحة، وفي فهرس الكتاب نقرأ: وخِتاماً، الوجود بالشِّعر، الشَّاعر، الشِّعْر، اللسان والكلام، الكتابة، العَمَل الشعري ـ طُرُق لا طريق واحدة، شعرية البياض، المعرفة الشعرية، إرادة الكتابة، أفق التجربة، الشِّعْر في كُلّ مرة تجربة، وأما بعد. غلاف الكتاب من إنجاز الفنان العراقي كريم سعدون.