حديث في التجربة “حاتم الصكَر بين دائرة الشعر ودائرة النقد”

د. رائدة العامري| ناقدة وأكاديمية من العراق

تجربة جمع القصائد

أود إشراك القارئ/ المتلقي في تجربة إعداد الديوان للنشر بكل تفاصيلها، منذ لحظة ولادة الفكرة الأولى، مرورًا بمراحل الكتابة والتنقيح والتنسيق، بحيث يصبح شريكًا في هذه الرحلة الإبداعية بكل ما تحمله من شغف وتحديات وتطورات. حين لفت انتباهي أن الدكتور حاتم الصكَر الناقد لديه تجربة شعرية لم أتردد في سؤاله عن ذلك؛ فأجابني بـ “نعم”، ورحت أبحث في العديد من الجامعات والمكتبات العراقية عمّا نشر من شعره ولم أجد إلا في بغداد ديوانه الأول الموسوم بـ “الهبوط إلى برج القوس” فقط، أما الدواوين الأخرى فلم تكن متوفّرة أو غير منشورة، تواصلت بعد ذلك مع د. حاتم وفهمت أنّ هناك ديوان “الملاذ الأخير” طبع في دمشق 1994؛ لكن مع الأسف لم أجد نسخة في العراق حيث ذهبت إلى الدار الوطنية ودار الشؤون الثقافية العامة ومكتبات النجف الأشرف ومنها مكتبة الغري ولم أعثر عليها، لأن يعرف أن المشهور عن شخصيته أنه ناقد، وهذا ما حفّزني أكثر ودفعني كي أبحث وأحقق شيء لم يفعله غيري أو لم يلتفت إليه في هذا السياق، لقناعتي بأن التجربة تستحق ذلك. هذه الأشياء وغيرها أثارت انتباهي وحفّزتني وجعلتني لا أتردد في تتبع نداءات القصيدة القادمة من عمق تجربة الدكتور حاتم الصكَر، والدخول في أعماقها واستنطاق رؤيتها ورؤياها وحساسيتها الخاصة على هذا النحو المثمر.

تواصلت مع د. حاتم وحاولت بعد جهد جهيد إقناعه بأن نجمع الدواوين كلها في كتاب واحد. قال لي شيء صعب عليك وجهد متعب وكبير، فقلت له – وأنا على قدر هذا التعب والجهد-، وهكذا بدا الدكتور حاتم يرسل إليّ الدواوين وهي عبارة عن صور يلتقطها لي وأنا أقوم بالطباعة والترتيب والتنضيد، ليس بطريقة عشوائية بل على وفق ما يرسله إليّ؛ كلما ننتهي من ديوان نبدأ بالآخر إلى أن اكتملت الدواوين الأربعة تماماً.

العتبات العنوانية في الديوان

قبل الطباعة النهائية أثارت انتباهي عنوانات الدواوين، بدأت بالقراءة النقدية لعتبات كل ديوان قبل الطباعة النهائية. يمكن أن نطلق عليها بـ”العنونة المتوسطة” وهي عنونة المجموعات الشعرية، أو “الدواوين” حيث تحتوي كل مجموعة أو ديوان عدد كبير من القصائد، وقد جاء عنوان الديوان الأول “الهبوط إلى برج القوس” كطبقة عنوانية أولى، ثم “جنايات من الزمن الشعري” كطبقة عنوانية ثانية، ولا بد من وجود علاقة بين الطبقة العنوانية الأولى والطبقة العنوانية الثانية على نحو من الأنحاء، فالطبقة العنوانية الأولى “الهبوط إلى برج القوس” تعني أن فعل الهبوط سيكون من الأعلى إلى الأسفل، وأن برج القوس هو في الأسفل، بكل ما تعنيه كلمة الهبوط من إحالات دينية وأسطورية وشكلية بصرية منظورة، وبكل ما يعنيه برج القوس من قراءات في عالم الأبراج تنطوي على إحالات كثيرة لا تدرك إلا من طرف ذوي التخصص في هذا المجال.

أما الطبقة العنوانية الثانية للديوان “جنايات الزمن الشعري” فهي ذات إحالة واعية على تجربة شعرية سابقة، يحاول الشاعر وضعها في هذا المدار العنواني سبيلاً للتخلّص من عبء هذه التجربة التي مرّت عليها أعوام كثيرة، لكنها على العموم تمثل جزءا مهما من التجربة الشعرية التي تمثل التجربة الحياتية والروحية للشاعر، لا يمكن التخلص منها مثلما لا يمكن التلاعب بها بحسب رؤية الشاعر، لذا وصفها بأنها “جنايات” بكل ما تحمله هذه المفردة من سلبيات محتمَلة في معناها اللغوي، لكنه حين يضيفها إلى التشكيل الوصفي “الزمن الشعري” فإنها تتنازل عن كثير من دلالاتها السلبية اللغوية، وتأخذ دلالات شعرية ذات طبيعة رمزية كي تصف التجربة الشعرية السابقة بكل ما لها وما عليها فنيا وجماليا وموضوعيا.

يأتي الديوان الثاني تحت عنوان “ملاذ أخير” وهو عنوان نعتي مؤلّف من الموصوف الخبري “ملاذ” بوضعه المفرد المنكّر، ويدل على بنية مكانية تعمل بوصفها مخلَصاً يلتجئ إليه الفاعل الشعري كي يلوذ به حيث لا ملاذ غيره، وحين تدخل الصفة ميدان الفعل الشعري الدلالي “أخير” فإن المعنى الأول للموصوف يتعمّق أكثر لأنه سيكون المخلّص الوحيد، وبذلك تؤول كل الممكنات الدلالية والرمزية التي تنطوي عليها البنية العنوانية إلى دلالة الإنقاذ، وسيكون المكان هو المكان الوحيد الذي يوفّر الحماية المطلوبة للفاعل الشعري.

الديوان الثالث في مجال العنونة المتوسطة يأتي على هذه الصيغة العنوانية “طرقات بين الطفولة والبحر“، في تركيبة لغوية تبدأ بلفظ خبري جمعي هو “طرقات” يحيل على مكانية متحوّلة تحتوي سبل الناس في اجتيازها وصولا إلى المقاصد والأهداف، ثم يأتي ظرف زماني ومكاني هو “بين” يفصل بين معطى زمني هو “الطفولة” ومعطى مكاني هو “البحر”، وإذا كانت الطفولة لها علاقة وطيدة بتجربة الراوي الشعري فإنّ البحر يمثّل فضاءً طبيعياً ينفتحُ على دلالات ومعانٍ لا حصر لها في هذا المسار، وهذه الـ “بين” الظرفية يمكن أن تمتد على مسافة زمنية أو مكانية غير محددة استناداً إلى طبيعة التجربة وقيمتها، وتبقى الاحتمالات مفتوحة للتركيز على معنى معيّن ومحدّد يضع الأمور في نصابها الدلالي الصحيح.

تبقى عنونة الديوان الرابع وهي “مرافئ المدن البعيدة” التي تبدأ بلفظة مكانية تشير إلى مكان رسوّ السفن، وهي لفظة خبرية أيضاً تضاف إلى مفردة جمع معرّفة هي “المدن” جمع مدينة، ولا بدّ أن تكون هذه المدن مدناً بحرية حتى يكون لها مرافئ بطبيعة الحال، ومن ثم تأتي الصفة المعرّفة “البعيدة” للدلالة على وجود هذه المدن التي لها هذه المرافئ في منطقة بعيدة، على نحو يجعل تمثلها ومعرفتها بالنسبة للراوي الشعري غير كاملة بفضل بعدها، بحيث لا يمكن الاطلاع عليها ومعرفتها عن قرب وبشكل واضح وبيّن على نحو من الأنحاء.

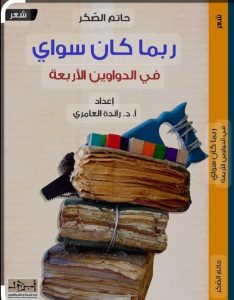

ثم حين أكملت الطباعة تحاورنا أنا والدكتور حاتم بخصوص عنوان المجموعة وتوصلنا إلى عنوان (ربما كان سواي)، ولكن ذاتي المشاكسة لم تقف دون البحث عن دلالة العنوان، ورحت أقرأه أيضاً قراءة نقدية بحسب رؤيتي الشخصية. بما ينطوي عليه من فضاء احتمالي بحاجة إلى تأويل قرائي خاص يضمن صلة العنوان بشخصية المؤلّف من ناحية، إذ تبدأ العنونة الكبرى يبدأ العنوان بلفظة “ربّما” الاحتمالية والإيهام، التي تفيد التشكيك وعدم التحقق من حصول الفعل أو إمكانية حصوله في المنظور الاحتمالي. التي هي مدخل للشكّ الذي هو أساس التفكير العقلاني في الأشياء، بما تتكشّف عنه من فضاء احتمالي يجعل النظرة إلى مركز الموضوع قابلاً للنظر والتداول بلا حدود، ولا شك في أن وضعها في بداية التشكيل العنواني يحمّلها دلالات كثيرة قد يتكشّف منها البعض، ويؤجل الكشف عن البعض الآخر إلى مهمة الاطلاع على شبكة العناوين الأخرى المتوسطة والصغرى.

أما فعل الكينونة الدال على الماضي فهو يحيل الحدث النصي العنواني على ما سبق من فضاء مكاني وزمني ورؤيوي، ويفتح الدلالة العنوانية بإسناد “ربما” على وجود آخر كامن في هذا السبق الزمني والمكاني، وهنا تحضر الشخصية بمعية الزمن الماضي ومكانيته الافتراضية المرتبطة أساساً بالزمن، ومن ثم تأتي مفردة “سواي” التي تعني هنا “غيري” حيث تدخل شخصية الأنا ميدان العمل العنواني بوجود آخر أو آخرين خارج هذه الذات، بمعنى أن العتبة العنوانية الكلية في هذا السياق التشكيلي تشيرُ إلى أن الفاعل الشعري في التشكيل قد يكون شخصية أخرى غير شخصية المؤلّف، ويمكن أن يكون هذا قناعاً يضعه الشاعر في طريق القراءة ليحقق أكبر قدر من الاحتمالية، التي تجعل القراءة أكثر خصبا وتثميرا. يشير العنوان أيضا في هذا السياق إلى اعتذار ضمنيّ عن بساطة وأوليّة أشعاره الأولى، فمفردة “سواي” العازلة تريد أن تفصل الذات الشعرية القديمة – ما قبل الوعي الحالي- عن الذات النقدية الحديثة بوعيها العالي، وتعزز هذا الإيهام لأنه يريد ان يقول: هو القرين الذي يوجد في كل إنسان ولاسيما الشاعر ينسلخ عن وجوده الشخصي عندما يكتب فيدخل في جو آخر هو حقيقة غير الذي هو عليه في اليوميات العادية أو قبل شروعه بالكتابة. لكنّ الشاعر يصرّ في خطاب المقدّمة هذا على إثبات التجربة في تطورها التاريخي كما هي بلا تدخّل؛ حفاظاً على صورتها الطبيعية من دون إجراء أية تحسينات لاحقة على وضع سابق، وهي مسألة فيها نقاش حتماً لكنها تعود في نهاية الأمر على خيارات الشاعر بحسب طبيعة رؤيته الخاصة لتجربته.

هكذا تكتمل الصورة العنوانية لنموذجين من نماذج العنونة الشعرية في تجربة الشاعر الدكتور حاتم الصكَر، النموذج الأول هو العنونة الكبرى التي تضم تحت جناحها عنوانات الدواوين الأربعة وعناوين القصائد التي تحملها هذه الدواوين، والنموذج الثاني هو العنونة المتوسطة التي تضم عنوانات الدواوين الأربعة إذ لكل ديوان عنوان خاص، والعنونة الثانوية ـــ التي يحملها ديوان ملاذ أخيرـــ توضع دائما تحت العنوان الرئيس كقصيدة أحيانا لتداعيات أو موقفا لإحساس الشاعر بأنه عنوان جمالي يحتاج إلى توضيح تعزيز معنوي، وعلى القارئ الوصول للدلالة التي يريدها. ولا يبقى في فضاء العنونة الشعرية سوى ما يمكن تسميته بـ “العنونة الصغرى” التي تحمل عناوين القصائد، وكل قصيدة لا بد لها من عنوان يعمل داخل الأفق المتني الخاص بها.

وأما حول قضية تصميم الغلاف تم الحوار مع د. حاتم والأستاذ غسان غايب في هذا الشأن، ولم نطلب من دار النشر تقديم غلاف لنا بل رغبنا أن يكون تصميم الغلاف من رؤيتنا الخاصة، فالغلاف كان يشير تحية إلى شارع المتنبي كونه عتبة من عتبات القراءة لأنه يتصدر الكتاب لا سيما أول شيء بصري على القارئ فتكّون لديه قوة العتبة الموجه، فضلا عن ذلك يمتاز بالدلالة الصورية واللغوية، يعني ـــ العنوان المكتوب باللغة مع الصورة ـــ فتتعزز بهذه القوة وتوحي بما يريد التوقف عنده بقصدية إلى احتراق الكتب ، يعكس من خلالها ظرف كتابه القصيدة في التسعينيات ومحاولة استعادة أجواء الحصار والضيق الذي مر به العراق ولاسيما أجواء الحرب وما تعرض كل شيء للاحتراق والعدم. وهو يعد عملا حداثيا يتناسب مع ما هو مطروح، وكان لنا ما أردنا على نحو نحسب أن يفي بالغرض المطلوب ويستجيب لحساسية التجربة الشعرية.

ممكن القول انني أخذت على عاتقي هذه المسؤولية التي أعتقد أنها مسؤولية أدبية ونقدية كبيرة تستحق العناية، وتتمثل في جمع شعر الشعراء النقاد؛ لأن الأمر ينطوي على أهمية كبيرة تقع على عاتق النقد ضرورة التعاطي معها والانتباه إليها.

حول الناقد الشاعر: إشكالية الكتابة والإبداع

الناقد حاتم الصكَر يقدّم صورته الشعرية بخطاب تقديمي يدافع فيه عن طبيعة الفضاء النصي لتجربته الشعرية، وهو دفاع نقديّ عن هويّة الشاعر يتضمّن دفاعاً شعريّاً عن هويّة الناقد في آن واحد، داخل نوع أفقي وعمودي من الالتحام التشكيلي المكوّن لهذا الفضاء في درجة مهمة من درجاته وتجلياته، وقد تصدّر هذا الخطاب إصدار مجموعاته الشعرية الأربع مؤخراً بعنوان “ربّما كان سواي”ـ

أما بالنسبة للمقدمة التي وضعها الدكتور حاتم هي بمثابة رؤية شعرية تختصر كثيراً من الكلام حول جوهر تجربته، وتحاول أن تضع الأشياء في مساراتها الطبيعية لكي يتعرّف القارئ بدقّة على الهوية الشعرية للشاعر الدكتور حاتم الصكَر، بكل ما يحيط بها من سمعة نقدية واجتهاد نقدي ومنجز نقدي فاق كثيراً سمعته واجتهاده ومنجزه الشعري، بحيث لم يعد من المناسب وضع التجربتين في ميزان إبداعي واحد، لأن حجم الإنجاز في كل مسار هو من يحدد القيمة الاعتبارية والمعرفية والأدبية للصورة الإبداعية التي تناسب صورة المبدع.

غير أن المرجعية الشعرية للناقد ظلّت حاضرة بأشكال مختلفة لتعلن حضور الشعري في النقدي دائماً، ويمكن معاينة هذه المقدمة معاينة دقيقة للكشف عن قدرة الناقد على تلخيص صورة الشاعر ووضعها في مكانها الطبيعي، وهو لا يخفي ما مرّ به من إشكالات – وربّما إحراجات – على مستوى الظهر بمظهر الشاعر في حضرة الناقد العالي الحضور في المشهد الأدبي العام، ومن هنا تتشكل صورة الازدواجية التشكيلية لصورة المبدع بين النقدي البارز من جهة، والشاعر الخجول من جهة أخرى، فطلب مني ان تكون هذه المقدمة في المجموعة الشعرية على هذا النحو:

“كان عليّ أن أتردد قليلا حتى أتبع نداءات القصيدة، وهي في أجنّة وعيي، وبواكير لغتي، وطفولة رؤيتي، واحتمالاتها المتجسدة في تقويم إحساسي وتفاصيل أيامه.. ..الى….. ذلك التردد لم يكن مجدياً إزاء إصرار الأستاذة الدكتورة رائدة العامري، وهي تحثني على أن أتيح للقراء، كل ما أصدرت شعرياً، في أزمان وأمكنة بعيدة ومتباعدة…..”

ترتبط إشكاليّة الناقد الشاعر أو الشاعر الناقد بالشخصية التي تجمع هذين النشاطين الإبداعيين في سلّة واحدة، ويمكن هنا على سبيل الحوار والسجال استعادة مقولة (الناقد شاعر فاشل) على سبيل مقاربتها من خلال هذه التجربة، فهي مقولة ليست دقيقة ولا صحيحة على صعيد فعالية الحضور بين النقدي والشعري، فثمّة الناقد الشاعر مثل نموذج الدكتور حاتم الصكَر هنا يجعل منه ناقدا عارفا بأسرار الشعر أكثر من الناقد غير الشاعر، فهو في جذوره الشعرية يتمكّن من معرفة كثير من أسرار العملية الشعرية مما لا يعرف غيره من النقاد.

يبقى الحلم الشعري قائما وفاعلا في الداخل الإنساني والروحي للشاعر مهما ابتعد عنه بفعل عوامل وأسباب كثيرة، وهذا الحلم لا يمكن تغييبه مهما حاول صاحبه لأنه حلم قلق لا يستوي على حال معينة مهما طال الزمن، وهنا فيما يتعلق بالناقد الشاعر الدكتور حاتم وعلى الرغم من تردده ، إلا أنه في نهاية الأمر وضعنا وجهاً لوجه أمام تجربة شعرية تستحق العناية والقراءة والتحليل والتأويل.

إنها تجربة تحمل في طياتها وطبقاتها هموم الشاعر والعصر ضمن رؤية مثقفة وواعية وخبيرة ومجرّبة، فهو ربما منذ خمسة عقود في العراق ومن ثم خارجه في العقدين الأخيرين لم يبتعد عن الفضاء الثقافي والأدبي أبداً، لا بل كان عنصرا فعّالاً داخل هذا الفضاء على الأصعدة كافة، فهو من صنّاع الثقافة العراقية على مدى عقود أسهم في تطوير مجلة الأقلام العراقية المهمة، وفي كل المواقع الثقافية والإبداعية التي اشتغل فيها من دون تتشوّه هذه التجربة أو تتلطّخ بأي مظهر سلبي.

لقد ظلّ يعمل الشاعر الناقد الأكاديمي حاتم الصكَر بروح المثقف التنويري والطليعي بقوة واندفاع وهمّة عالية في جميع المواقع التي عمل فيها، مخلصا وحاويا وجامعا ومحرّضا لمزيد من التنوير والتثقيف والطليعية والتقدمية، ومن هنا فإن تجربته الشعرية التي نطّلع عليها كاملة الآن تمثّل هذه الشخصية النوعية الفريدة ثقافياً وإبداعياً، وعلينا أن نقارب شعره انطلاقا من هذه الرؤية الشاملة والمتكاملة التي لا تتكرر كثيراً، والتي يحلّ فيها الشعر ضيفاً أثيراً ومرحَّباً به على صفات وخصائص أخرى مهمة وأصيلة، تسهم في تكامل الشخصية وتطوّر تأثيرها الأدبي على مستويات عديدة ومتنوعة. تتجلى هذه الحساسية النقدية التي يمتلكها الدكتور حاتم الصكَر على مستوى اللغة في فضاء الرؤية النقدية العامة ذات الحساسية الشعرية.

من هنا بوسعنا القول إن فضاء الشخصية النقدية – وحتى الحياتية- في تجربة الناقد والشاعر حاتم الصكَر هو فضاء ثرّ ومنتِج، يأتي دائماً مشحوناً بطاقة شعرية واضحة وعميقة ومتجلية في الأفعال والأقوال، فهو كاتب متنوّع لا يهدأ ولا يتهاون ولا يصمت مع كلّ المصاعب التي وقفت في طريقه وحاولت عرقلة مسيرته الإبداعية، إنّه بحق كاتب نوعي في كل ما كتب؛ ومنها هذه التجربة الشعرية التي نحن بصدد مقاربتها في كتابنا تحت عنوان”الفضاء النصيّ قراءة تأويلية في شعر حاتم الصكر”، بعد أن تشرّفنا بجمع المجموعة الشعرية ربما كان سواي في مناسبة سابقة كي تكون في أيدي الدارسين والنقاد والمهتمّين بالشأن المعرفي العربي، والشعري منه على نحو خاص في تجربة نوعية من هذا الطراز.

وأخيرا ما قمنا به من جهد لتقديم تجربة الشاعر الناقد حاتم الصكَر بهذه الصورة، لخدمة الدرس النقدي ولا سيما في مجال التفاعل بين تجربة الشعر وتجربة النقد لدى ناقد مهم مثل الدكتور حاتم الصكَر، ونأمل أن تكون التجربة مفيدة ولها أثر في الفضاء النقدي العراقي والعربي بما يخدم الحراك النقدي الحديث والرؤية النقدية الحديثة.