اللّهم لكَ صُمْت.. قصة قصيرة

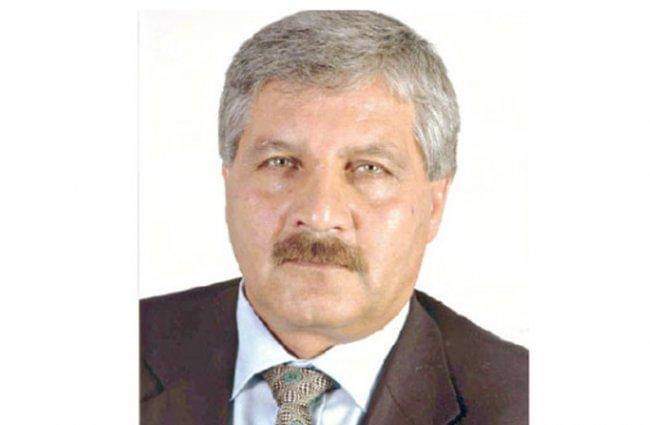

المتوكل طه | رام الله – فلسطين

“ماشي الحال”!

انطلقتُ بمركبتي بعد صلاة الظهر من رام الله مُتَّجِهاً إلى الشمال، لعلّي أصِلُ إلى قلقيلية قبل أذان المغرب.

ولا أُنكر أنني كنتُ أستغفر اللّه تعالى، وأُتمتم بما أحفظ من الآيات الكريمة وأدعو اللّه، سبحانه تعالى، أن يخفّف عنّا، ويُيّسر لنا حاجزاً لا يُعيقنا كثيراً.. لعلّنا ندرك الإفطار مع الأهل الصائمين.

إنه شهر رمضان المبارك، والصيف في أوْجِهِ، والرطوبة لزِجَةٌ لا تُطاق.. الحاجز الأوّل بعد عشرين كيلو متراً، أوقفنا ساعة ونصف الساعة.. وانطلقنا. الحاجز الثاني بعد خمسة عشر كيلو متراً من الأول، وقد أوقفنا ساعتين وأكثر. أما الحاجز الثالث، فقد كان شِبهَ مفتوحٍ ولم نتوقف سوى نصف ساعة، وكذلك الحاجزان الرابع والخامس، لكن الحاجز السادس كان مغلقاً تماماً، فأشار المسافرون إلى أن نتّخذ طريقاً ترابيّاً متفرّعاً لنبلُغَ الشارع الرئيس، فتوجَّهْتُ خلف المركبات التي كانت تضجُّ وتقرقع وتهتزّ من وعورة الطريق، وبعد أكثر من نصف ساعة أدركنا الشارع المؤدّي إلى البلدة، فانطلقنا مسرعين.. غير أن الحاجز السابع كان مُغْلقَاً كليّاً، ولا سبيل إلا الانتظار حتى ينفتح، أو العودة إلى رام اللّه!

وانتظرنا.

كان أمامي مئات المركبات، وأصبح خلفي عددٌ لا يُحصى منها، وها هو وقت العصر قد مضى، وقارَبَتْ الشمسُ على المغيب. كان راكبو السيارات ينزلون منها، ويقفون حولها، ويتجمّعون ويتحدّثون، فيما يُعرّد بعضهم بين الأشجار وخلف الصخور ليقضوا حاجاتهم.

وبعد ساعةٍ أو يزيد تنادى الناس لأن يهجموا على الحاجز ويفتحوه عنوةً! ولكن كيف؟ وهو المُحَصَّن بالكوابح المعدنية والمسامير الناتئة والسواتر الإسمنتية، وخلفها الجنود ببنادقهم؟ لكنّ أذان المغرب سيحلُّ بعد دقائق، والناس صيام، فماذا سنفعل؟

وفجأةً! هبط خلقٌ كثيرٌ من بين التلال والأودية يحملون على رؤوسهم الصواني والمواعين، جاءوا من كل القرى المحيطة، كأنهم نبعوا من الغيب، ووضعوا صوانيهم وطناجرهم وصحونهم وعبوّاتهم، وفَرَدوها على طول رصيف الشارع.. وصاحوا بالناس أنْ تفضّلوا لتتناولوا إفطاركم فأنتم صائمون.

وما كاد الناس يُبَسْمِلون ويمدّون أياديهم إلى الطعام حتى برز الجنود بأعدادٍ لا نهائية، وراحوا يقذفون الناس بآلاف القنابل الغازية الخانقة المُسيّلَة للدموع.. فتناثر الناس وهجّوا بعيداً عن مركباتهم، وعمَّ الهرجُ والمَرَجُ وتصايَحَت النسوة، فوقع مَنْ وقَعَ، وهرب مَن استطاع أن يحمل طفله أو يجرّ أولاده من بين العجاج الأسود، وسقط كثيرٌ من الخلق. وبعد دقائق طويلة حضَرَت سيارات الإسعاف فأمطرها الجنودُ بالرصاص، وحالوا دون وصولها.. فما كان من المتجمهرين إلّا أن تجمّعوا في فِرَقٍ، وتناولوا الحجارة والصخور الصغيرة وهجموا على الجنود، فيما التقط الشُّبّانُ القنابلَ الغازية وأعادوها نحو الجنود. دبّت معركةٌ حامية الوطيس، على طول كيلو مترين، امتلأت بسحابات الدخان القاتل، الذي تخلَّلَتْهُ ومضات الرصاص المعدني والحيّ الذي كان يئزُّ حول الرؤوس، وكانت واقعةٌ ساخنةٌ وحمّامُ دم. سقط بدمائه ودموعه الحارقة عددٌ من الشيوخ والطيور والصغار، لكن ذلك قد شَحَذَ المجاميع لأن يهجموا بحجارتهم نحو الجنود، الذين فقدوا توازنهم من هَوْلِ ما رُجِموا به من حجارةٍ وجسارةٍ وتكبيرٍ.. فأطلقوا رصاصهم العشوائي المجنون بغزارةٍ مهولة.. فاندفع الناس أكثر وأكثر كأنهم لم يأبهوا بالموت، أو أنهم أرادوا وضْعَ حدٍّ لهذا الصلف والقمع والرّعب والعنف والاستخفاف، فما كان من الجنود إلّا أن هربوا وقد اعتلوا دوريّاتهم، وولّوا وهم يرشقون ما تبقّى في أسلحتهم من رصاصٍ وقنابل.

ومع أذان صلاة العشاء، كانت سيارات الإسعاف تحمل العشرات، وتطلق أبواقها وتُوَلول مسرعةً. لكنَّ الفَراش الذي احترق وتطاير رمادُهُ، أو الطيور التي تناثرت ميّتَةً على طول الطريق بقيَتْ هامدةً وشاهدةً على مذبحةٍ طالت البراءة والطبيعة والحياة.

والفَراشة من ذوات الأرواح، إلا أن شغفها بالضوء يدفعها لتُلْقي بنفسها في حمْأَتِه، وتصير جزءاً من أُوَارِهِ الشفيف الملتهب الموَّار، وما إن تنغمس في الوهج حتى تتناسخ أرواحُها وتنصهر في أتون النار إلى أن تترمَّد. يبدو أنّ الفَراشة تذهب إلى مصيرها راضيةً مُطمئنّةً لأنها وهبت نفسها لتلك الجذوة، لتجعلها أكثر توقُّداً وسطوعاً.. إنها الشهيدة التي تحرق الليل ليبقى النور.

أما الطيور، فلم تكن قد حطّت في وكناتها، إذ ما فتئت تجنّح على السفوح والسهول تلتقط أرزاقها، وتُمَتِّع نظرها بتلك اللوحة الخلّابة المطهمة بفحولة الطبيعة الراسخة، ويبدو أنها لم تخنس في أعشاشها، حتى قبل المعركة بقليل، ففردَتْ أجنحتها على صغارها، ووضعت رؤوسها تحت قوادمها لتتّقي شرَّ الدخان الأسود. أما الطيور التي كانت وحدها دون فراخ، فإنها ضربت أجنحتها، وفزَّتْ من مكانها وراحت تدفُّ بعيداً حتى لا تختنق.. ويبدو أنها جميعاً سقَطَتْ عالياً ونفقت، فقد أصاب الرصاصُ العديدَ منها، فيما لم تحتمل أضلاعُها الصغيرة الدخان القاتل الذي انسرب إليها وأحاط بها من كل مكان.

وصلتُ إلى قلقيلية مع منتصف الليل، وأنا في حالةٍ يُرْثَى لها، واتَّجَهْتُ إلى التلفاز لأتبيّن عدد الضحايا في هذا الاشتباك، فطالعتني المذيعة الأنيقة بابتسامتها العريضة قائلةً؛ والآن مع الحلقة الخامسة من المسلسل العربي…

سقطتُ دفعةً واحدةً على الكنبة في الصالة، وتناولتُ سيجارةً ورحتُ أمجّ نارَها، وأنا أقول في نفسي: اللهم لك صُمْتُ وعلى رزقك أفطرت.

°°°

أكثر من خمسمئة حاجز تفتيشٍ منصوبة على طول الطرقات، ليس لأسبابٍ أمنيّة ولكن لقتل الزَّمَن، وجعْلِهِ مُحاصَراً بطيئاً مُتخلّفاً ذابلاً، يبعث اليأس والموات في نفوس المواطنين الذين يقفون ساعاتٍ ممتدةً، حتى يعبروا من مدينةٍ إلى أُخرى، أو من قريةٍ إلى بلدة.

وربما اعتدنا هذه الإجراءات المُمِضَّة، التي تدفعني، مثلاً، إلى أن أحسب حسابي لكي أقضي سبع ساعاتٍ حتى أصل إلى بلدتي، على الرغم من أن الطريق من مدينة رام الله إلى بلدة قلقيلية بحاجةٍ إلى ساعةٍ واحدةٍ فقط لتقطعها! لكنها الحواجز.