محاورات الفيلسوف جان بول سارتر والمفكّر الفلسطيني إدوارد سعيد

الفيلسوف، إسرائيل والعرب

ترجمة: د. زهير الخويلدي| كاتب فلسفي – تونس

“بعد عقدين من وفاته، يبدو أن جان بول سارتر قد خرج من فترة المخلص. بخجل، يتشكل نقاش حول مواقفه الفلسفية، وموقفه من الشيوعية، والتزاماته جنبًا إلى جنب مع شعوب العالم الثالث. من ناحية أخرى، فإن صعوبة اتخاذ الفيلسوف موقفًا لصالح حقوق الفلسطينيين يتم تجاوزها في صمت. ومع ذلك، فإنه يستحق المناقشة. بعد أن كان أشهر المفكرين، كاد جان بول سارتر أن يختفي حتى وقت قريب.

بعد وفاته بفترة وجيزة، في عام 1980، كان الناس بالفعل ينددون بعميه تجاه معسكرات العمل السوفياتية، وكان الناس يسخرون حتى من التفاؤل والتطوع والطاقة النقية التي تم وضعها كهدف لوجوديته الإنسانية. كانت مهنة سارتر بأكملها صادمة، سواء بالنسبة لأولئك الذين أطلق عليهم “الفلاسفة الجدد”، الذين جذبت مواهبهم المتواضعة الانتباه فقط من قبل الحماسة المطلقة لمناهضتهم للشيوعية، وبالنسبة لما بعد البنيويين الذين، في استثناءات كثيرة نادرة، انغمسوا في نرجسية كئيبة تهدف إلى تجريد شعبوية سارتر ومواقفه السياسية الشجاعة.

يبدو أن المجال الهائل لعمل سارتر – الروائي، وكاتب المقالات، والكاتب المسرحي، وكاتب السيرة الذاتية، والفيلسوف، والمفكر السياسي، والإنسان الملتزم – يدفع القراء بعيدًا بدلاً من جذبهم، لدرجة أنه بعد أن أصبح سيدًا للاعتقاد بأننا اقتبسنا أكثر. غالبًا، خلال عشرين عامًا، أصبحت تلك التي قرأناها والتي حللناها على أقل تقدير. من أجل النسيان، مواقفه الشجاعة من الجزائر وفيتنام، وعمله على المهاجرين، وانقطاعه كماوي خلال المظاهرات الطلابية في باريس عام 1968، فضلاً عن الاتساع والتميز الاستثنائيين لعمله الأدبي (الذي حصل أيضًا على جائزة نوبل ورفضها). جائزة الأدب).

لقد كان الآن أحد المشاهير السابقين المؤذي، باستثناء العالم الأنغلوساكسوني، حيث لم يُؤخذ على محمل الجد كفيلسوف، وحيث كان دائمًا ما يقرأ بشيء من التنازل، كروائي وكاتب سيرة لطيف في بعض الأحيان. غير كافٍ من حيث معاداة الشيوعية، وأقل بكثير من الأناقة والأقل جاذبية من ألبير كامو، الذي كانت موهبته مع ذلك أقل. وبعد ذلك، كما هو الحال غالبًا في فرنسا، بدأت الموضة تنعكس.

تم تكريس العديد من الكتب له، وأصبح مرة أخرى، ربما بشكل مؤقت، موضوعًا للمحادثة، إن لم يكن للدراسة والتفكير. يجب أن أقول إن جيلي اعتبره دائمًا أحد الأبطال الفكريين في القرن، شخص بدا عمقه وهباته الفكرية تخدم كل قضية تقدمية في عصرنا تقريبًا. لم نصدقه على أنه معصوم من الخطأ، ولم نأخذه نبيًا. لكننا أعجبنا به لما بذله من جهود لفهم الموقف، ولضمان دعمه لقضية إذا لزم الأمر، دون تعالي أو مراوغة. قد يكون مخطئًا، غالبًا ما كان عرضة للخطأ أو المبالغة، لكنه كان دائمًا أكبر من الحياة.

وجد قارئ مثلي تقريبًا كل ما كتبه جديرًا بالاهتمام، وذلك ببساطة بسبب جرأته وحريته – بما في ذلك حرية التحدث – وكرم روحه. باستثناء حالة معينة واضحة، أود أن أذكرها هنا. أجد نفسي متشجعًا بنشر مقالتين رائعتين ومثيرة للإحباط، تتعلقان برحلته إلى مصر في الأشهر الأولى من عام 1967، والتي تم نشرها مؤخرًا في الملحق الأدبي لصحيفة الأهرام المصرية اليومية (1). كانت تجربتي الخاصة مجرد حلقة صغيرة في وجود عظيم حقًا، لكن السخرية والمشاعر في نفس الوقت قد تستحق التذكر.

ساحة صغيرة

كان ذلك في أوائل يناير 1979، وكنت في المنزل في نيويورك أستعد لحضور فصل دراسي. رنين الجرس عند المدخل: أحضرت لي برقية. عندما فتحته، لاحظت بسرور أنه من باريس: “لقد تمت دعوتك من قبل الأزمنة الحديثة لحضور ندوة حول السلام في الشرق الأوسط في باريس يومي 13 و14 مارس من هذا العام.

من فضلك أعط إجابتك. التوقيع: سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر. في البداية اعتقدت أنها مزحة: شخص مثلي لم يكن من المفترض أن يتلقى مثل هذه الرسالة الرائعة من مثل هذه الشخصيات الأسطورية. من الممكن أن تكون دعوة من كوزيما وريتشارد فاغنر إلى بايرويت، أو من تي إس إليوت وفيرجينيا وولف لقضاء فترة ما بعد الظهر في مكاتب المعيار (2). استغرق الأمر مني يومين للتحقق مع الأصدقاء في باريس ونيويورك من أن البرقية كانت أصلية بالفعل، ولكن أقل من ذلك بكثير للدلالة على موافقي غير المشروط (خاصة وأن “الشروط”، لاستخدام التعبير الملطف الفرنسي الذي يحدد نفقات السفر تمت تغطيتها، لقد أخبرتني أيضًا، من قبل الأزمنة الحديثة، المجلة الشهيرة التي أسسها سارتر بعد الحرب).

بعد بضعة أسابيع، غادرت إلى باريس. عندما وصلت، وجدت ملاحظة موجزة وغامضة في فندقي المتواضع في الحي اللاتيني: “لأسباب أمنية، ستُعقد الاجتماعات في ميشيل فوكو”. بعد أن زُودت بالعنوان على النحو الواجب، ذهبت في صباح اليوم التالي إلى منزل فوكو ووجدت الشقة الواسعة تعج بالفعل بالناس – لكن سارتر نفسه لم يكن موجودًا. لم يكن هناك من يشرح “الأسباب الأمنية” الغامضة التي أدت إلى تغيير العنوان، على الرغم من أنه نتيجة لذلك، جرت مناقشاتنا في جو من المؤامرة غير الضرورية. كانت سيمون دي بوفوار هناك بالفعل، بعمامتها الشهيرة، تعطي أي شخص يريد سماع محاضرة عن الإقامة التي كانت ستقيمها في طهران مع كيت ميليت، حيث خططوا للتظاهر ضد الشادور.

لقد أدهشني الأمر برمته بغبائها المتعالي، وعلى الرغم من رغبتي في معرفة ما يجب أن تقوله، رأيت أنها كانت مليئة بنفسها بشكل خاص ولا يمكن الوصول إليها بشكل خاص للمناقشة في ذلك الوقت. إلى جانب ذلك، غادرت بعد حوالي ساعة (قبل وصول سارتر بقليل)، ولم نراها مرة أخرى أبدًا. كان ميشيل فوكو حاضرًا، لكنه سرعان ما أوضح لي أنه ليس لديه ما يقوله حول موضوع الندوة، وأنه سيغادر بسرعة كبيرة، كما يفعل كل يوم، ليغمر نفسه في عمله البحثي في المكتبة الوطنية.

كنت سعيدًا لأن عملي بدايات (3) عُرض بشكل بارز في مكتبته، حيث تم تكديس العديد من الكتب والأوراق والمجلات، وكلها في حالة جيدة. تجاذبنا أطراف الحديث بشكل ودي، ولكن بعد ذلك بوقت طويل (بعد ما يقرب من عقد من وفاته، والذي حدث في عام 1984) توقعت سبب عدم رغبة ميشيل فوكو في مناقشة سياسات الشرق الأوسط معي.

في سيرهما الذاتية، كشف ديدييه إريبون وكلاهما ديفيد ماسي أنه في عام 1967 كان يُدرس في تونس وأنه خرج على عجل في ظروف غير عادية بعد وقت قصير من حرب يونيو. وفقًا لفوكو، فإن رحيله الطوعي كان بسبب رعبه من أعمال الشغب المناهضة لإسرائيل، “المعادية للسامية” في ذلك الوقت، والتي كانت متكررة في المدن العربية الكبرى بعد الهزيمة الكبرى. أوضح لي أحد زملائه التونسيين في الثمانينيات أنه طُرد لأسباب أخرى. ما زلت لا أعرف أي إصدار هو الصحيح. في وقت ندوة باريس، أخبرني ميشيل فوكو أنه عاد لتوه من إيران، كمراسل خاص لصحيفة المساء. “مثير للغاية، غريب جدا، مجنون. أتذكر سماعه يتحدث هكذا عن الأيام الأولى للجمهورية الإسلامية.

بعد وقت قصير من ظهور مقالاته، نأى بنفسه بسرعة. أخيرًا، في نهاية الثمانينيات، أخبرني جيل دولوز أنه وفوكو، اللذين كانا قريبين جدًا، انفصلا بسبب خلافاتهما حول فلسطين، ودعم فوكو لإسرائيل، ودولوز الفلسطينيين. لا عجب إذن أنه لا يريد مناقشة الشرق الأوسط معي أو مع أحد!

القضية الفلسطينية المهربة

على الرغم من أن شقة فوكو واسعة ومن الواضح أنها مريحة للغاية، إلا أنها كانت بيضاء بشكل جذري ومتقشف، وهو الانعكاس الدقيق للفيلسوف المنعزل والمفكر الصارم، الذي بدا وكأنه يعيش هناك بمفرده. من بين القلة من الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين الحاضرين، تعرفت فقط على إبراهيم دقاق، الذي أصبح منذ ذلك الحين صديقًا جيدًا للقدس، نافذ نزال، أستاذ في بير زيت، كنت أعرفه ظاهريًا في الولايات المتحدة، ويوشفت حركابي، رائد إسرائيل. خبير في “العقلية العربية”، الذي كان في السابق مسؤولا كبيرا في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، والذي طردته غولدا مائير لأنه وضع الجيش عن طريق الخطأ في حالة تأهب.

قبل ثلاث سنوات، كنت قد أمضيت عامًا معه في مركز ستانفورد للدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية، حيث كنا محاضرين، لكننا لم نقم بتطوير علاقة هناك. كنا دائمًا مهذبين، لكننا لم نكن ودودين. في باريس، بدا أنه يتطور، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي به إلى أن يصبح أكثر الحمامة نفوذاً في إسرائيل، ويدافع علناً عن الحاجة إلى دولة فلسطينية، التي تعتبر ميزة استراتيجية لإسرائيل (4).

وكان المشاركون الآخرون في الغالب من اليهود الإسرائيليين أو الفرنسيين. لقد مثلوا مجموعة كاملة من الميول، من الأكثر تديناً إلى الأكثر علمانية، رغم أنهم جميعاً، بطريقة أو بأخرى، كانوا مؤيدين للصهيونية. كان أحدهم، إيلي بن غالي، على ما يبدو من معارف سارتر القدامى: لقد قيل لنا إنه كان مرشده في رحلته الأخيرة إلى إسرائيل. عندما ظهر الانسان الطويل أخيرًا، بعد وقت طويل من الموعد المحدد، أدهشني مدى تقدمه وهشاشته. أتذكر أنني خطر لي على الفور، وبكل وضوح، أن سارتر كان دائمًا محاطًا ومدعومًا ومتشجعًا من قبل محكمة صغيرة يعتمد عليها تمامًا، ويشكل نشاطها الرئيسي.

كانت ابنته بالتبني واحدة منهم، من أصل جزائري على ما أعتقد، وكانت أيضًا وصيته الأدبية. لقد كان هناك أيضًا بيير فيكتور، الماوي السابق، والمحرر المشارك مع سارتر لقضية الشعب السابق، وهو الآن يهودي شديد التدين، وربما أرثوذكسي. لقد دهشت فيما بعد عندما علمت من أحد المحررين أنه يهودي مصري اسمه بيني ليفي، وشقيق عادل رأفت الذي شكل مع بغات النادي الترادف المعروف باسم محمود حسين: كان تحت هذا الاسم كانا يعملان في اليونسكو، وكتبوا مصر باسم “محمود حسين”. الصراع الطبقي والتحرير الوطني (5) مقال مشهور نشره ماسبيرو.

يبدو أن فيكتور لم يكن لديه أي شيء مصري عنه. كان مفكرا من الضفة اليسرى ونصف مفكر ونصف رجل أعمال. في المرتبة الثالثة جاءت هيلين فون بولو، التي تتحدث بثلاث لغات، وعملت في المراجعة وترجمتها لسارتر. شعرت بالدهشة وخيبة الأمل بعض الشيء عندما أدركت أنه على الرغم من إقامته في ألمانيا، فإن كتاباته عن هيدجر وفولكنر ودوس باسوس، لم يكن سارتر يعرف اللغة الألمانية ولا الإنجليزية. اللطيفة والأنيقة، بقيت هيلين فون بولو بجانبه طوال يومين من الندوة، يهمس في أذنه بالترجمة الفورية. باستثناء فلسطيني من فيينا يتحدث اللغتين العربية والألمانية فقط، جرت مناقشتنا باللغة الإنجليزية.

ما إذا كان سارتر قد فهم حقًا الكثير من ذلك أم لا، فلن أعرف أبدًا، لكن كان من المقلق للغاية (بالنسبة لي وللآخرين) أن أراه يظل صامتًا تمامًا طوال اليوم الأول. ميشال كونتات، كاتب سيرته، كان حاضرًا أيضًا، لكنه لم يشارك. تماشيًا مع النمط الفرنسي، أثبتت عملية الغداء – التي لم تكن تستغرق أكثر من ساعة في أي سياق آخر – أنها عملية معقدة. كان سيحدث في مطعم بعيد إلى حد ما. مع وصول الجميع بسيارة أجرة، بسبب المطر، وتتابع أربع دورات ثم عودة المجموعة، استمرت هذه القضية الكبرى ثلاث ساعات ونصف الساعة. وهكذا، في اليوم الأول، استمرت محادثاتنا حول السلام قليلاً نسبيًا. مواضيع هذه المناقشة، كان فيكتور هو من كشفها، دون استشارة أي شخص على حد علمي. منذ البداية، شعرت أنه هو القانون، من خلال علاقته المميزة مع سارتر (الذي كان يتحدث معه أحيانًا بصوت منخفض)، ومن خلال الثقة المتغطرسة بالنفس. وفقا له، كان علينا أن نناقش:

1) قيمة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل – كان وقت كامب ديفيد [6)،

2) السلام بين إسرائيل والعالم العربي بشكل عام

3) شروط أعمق بكثير لتعايش محتمل بين إسرائيل والعالم العربي المحيط.

لم يبد أي من العرب راضيا. أنا شخصياً شعرت بالأسف لأن القضية الفلسطينية تم تجاهلها ببساطة. الدقاق كان كل ما لم يرضيه بل رحل في نهاية اليوم الأول. كان قد تأكد أن المثقفين المصريين سيكونون حاضرين، وعندما لم ير أحدًا قادمًا عرف أنه لن يتمكن من البقاء لفترة أطول.

مثل فابريس في واترلو

مع تقدم اليوم، اكتشفت تدريجياً أنه قد تم التفاوض على الكثير من أجل التحضير للندوة، وأن مشاركة العالم العربي – لعدد قليل من الممثلين الحاضرين – قد تعرضت للخطر من قبل جميع المفاوضات السابقة. كنت آسف لأنني لم أكن جزءا منه. قلت لنفسي: هل كنت ساذجًا ومتشوقًا جدًا للمجيء إلى باريس للقاء سارتر … كان هناك حديث عن مشاركة إيمانويل ليفيناس، لكننا لم نره أكثر من المصريين.

سجلنا جميع مناقشاتنا، والتي نُشرت لاحقًا في عدد خاص من مجلة الأزمنة الحديثة (في سبتمبر 1979). لقد وجدت أنها غير مرضية، مع إعادة الصياغة المعتادة لدينا، والقليل من المواجهات الحقيقية للأفكار وحتى عدد أقل من الاكتشافات المثيرة للاهتمام. كنت أشك في أن الحدث يخاطر بالتحول إلى لعبة لفظية، لكنني أردت أن أحضر المنظم، جان بول سارتر شخصيًا.

تبين أن سيمون دي بوفوار كانت خيبة أمل خطيرة، وعلاوة على ذلك، ذهبت بعد ساعة من الأطروحة الدوغمائية الكلامية حول الإسلام وارتداء الحجاب. بالنظر إلى الظروف، لم أندم على غيابه؛ لاحقًا، كنت مقتنعًا بأنها كانت ستبث الحياة في النقاش. أما بالنسبة لوجود سارتر، أو بالأحرى ما تبقى منه، فقد كان سلبًا بشكل غريب، وغير مؤثر للغاية، وخالي من التأثير. لساعات، لم يقل شيئًا على الإطلاق.

في الغداء، جلس عبر الطاولة، بدا عليه الذهول، مغلقًا تمامًا. حاولت فتح محادثة لكن دون جدوى. ربما كان أصم، لكنني لست متأكدًا. مهما كان الأمر، فقد بدا لي وكأنه شبح ما كان عليه، وقبحه الذي يضرب به المثل، وغليونه، وملابسه المحايدة والخالية من الشكل بدت لي الكثير من الدعائم على خشبة المسرح المهجورة. خلال الوجبة وجلسة الظهيرة، أدركت أن بيير فيكتور كان، إذا جاز التعبير، يلعب دور مدير المحطة، وكان سارتر نفسه من بين القطارات. بغض النظر عن تبادلهم الغامض على الطاولة، كان هو وفيكتور يستيقظان من وقت لآخر[h1] [h2]، وكان فيكتور يقود الرجل العجوز، يتنحى جانباً، ويتحدث إليه بسرعة، ويصل إلى هنا وهناك إيماءة أو اثنتين، ويعود الثنائي.

في ذلك الوقت، كنت ناشطًا جدًا في السياسة الفلسطينية: في عام 1977، أصبحت عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني، وخلال رحلاتي العديدة إلى بيروت (كان ذلك أثناء الحرب الأهلية في لبنان)، أزور والدتي بانتظام رأى عرفات ومعظم القادة الآخرين في ذلك الوقت. اعتقدت أنه سيكون نجاحًا كبيرًا لجعل سارتر يصدر بيانًا مؤيدًا للفلسطينيين في مثل هذا الوقت الحرج في تنافسنا المميت مع إسرائيل.

كان لكل مشارك كلمته، بحيث كان من المستحيل تطوير حجة، حتى لو كنت قد رأيت بوضوح أن الموضوع الحقيقي للاجتماع هو توطيد إسرائيل (التي تسمى اليوم “التطبيع”)، وليس الفلسطينيين أو العرب. لقد وجدت نفسي بالضبط في موقع العديد من العرب قبلي، الذين، بأحسن النوايا، رأوا أنه من المناسب محاولة إقناع مفكر رائد (مثل سارتر أو غيره) بأهميته، على أمل أن يصبح أرنولد توينبي جديدًا. أو شون ماكبرايد آخر – نادرًا ما يحدث … إذا كنت أؤمن بسارتر، فذلك لأنني ببساطة لم أستطع أن أنسى موقفه من الجزائر (اقرأ “هؤلاء” الخونة “الذين أنقذوا شرف فرنسا”)، والتي، بصفتي فرنسيًا لا بد أنه كان أصعب بكثير من الحفاظ على موقف حاسم تجاه إسرائيل. من الواضح أنني كنت مخطئا. تعبت من النقاشات غير المثمرة، قاطعت بلا خجل المناقشات في الصباح الباكر، وأصررت على أن نستمع لسارتر على الفور، مما تسبب في ذعر بين أقمار صناعية. تم تعليق الاجتماع، بينما كانوا يتداولون في كارثة.

يجب أن أقول إن الأمر برمته كان مشتركًا بالنسبة لي بين المهزلة والمأساة، لأن سارتر نفسه لم يشارك على ما يبدو في هذه المداولات التي تتعلق تحديدًا بمشاركته! في النهاية، استدعينا بيير فيكتور غاضبًا إلى الطاولة مرة أخرى، والذي أعلن، بكل التأثر الفخم لسيناتور روماني، بنبرة منزعجة: “غدًا، سيتحدث سارتر. وتقاعدنا، لنلتقي مرة أخرى في صباح اليوم التالي لنستمع إلى الانسان العظيم.

في اليوم التالي، كان لدى سارتر ما يقدمه لنا: نص مكتوب على الآلة الكاتبة من حوالي صفحتين، والذي، في الغالب – ما أكتبه يعتمد فقط على ذكرى تبلغ من العمر عشرين عامًا – لجأ إلى أسوأ العبارات المبتذلة للإشادة بشجاعة السادات. لا أذكر كلمات كثيرة للإشارة إلى الفلسطينيين أو ماضيهم المأساوي، الأراضي المحتلة.

من المؤكد أنه لم تكن هناك إشارة إلى الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يمكن مقارنتها في كثير من النواحي بالممارسات الفرنسية في الجزائر. كان الأمر مفيدًا مثل إرسال من وكالة رويترز، ومن الواضح أنه كتبه فيكتور، لإخراج سارتر الذي بدا أنه تحت إبهامه تمامًا. لقد اندهشت تمامًا عندما رأيت أن هذا البطل الفكري قد استسلم، في سنواته الأخيرة، لمعلم رجعي كهذا، وأن موضوع فلسطين، وهي مسألة من وجهة نظري ذات إلحاح أخلاقي وسياسي – على نفس المستوى.

مثل الجزائر وفيتنام، من المؤكد – أن المناصر القديم للمضطهدين لم يجد سوى الكلمات الأكثر تقليدية لمدح زعيم مصري معروف بالفعل على نطاق واسع. بقية اليوم، عاد سارتر إلى صمته، واستمر باقي المشاركين في صمته. في نص الندوة الذي نُشر بعد بضعة أشهر، تمت إعادة صياغة مداخلة سارتر، وهي نقطة مثيرة للاهتمام، واختصارها. لأي سبب، لا أستطيع أن أتخيل، ولم أحاول معرفة ذلك. أعلم فقط أنه حتى لو كان لا يزال لدي عدد من الأزمنة الحديثة التي نظهر فيها جميعًا، لم أتمكن من قراءة أكثر من مقتطفات قليلة منه، لعدم رؤيتي لأي شيء آخر غير العبارات الفارغة.

كنت قد ذهبت للاستماع إلى سارتر في باريس بروح الدعوة التي وجهت إليه للحضور إلى مصر، حتى يتمكن المثقفون العرب من رؤيته والتحدث معه – بنفس النتيجة، حتى لو كان لقائي مميزًا. ناهيك عن الملطخة بوجود وسيط، بيير فيكتور غير الجذاب، الذي اختفى منذ ذلك الحين، كما يبدو لي، في غموض مبرر تمامًا. كنت، مثل فابريس في واترلو – كل الفشل وخيبة الأمل.

يختلف عن معبوده، جان جينيه

تفصيل أخير. قبل بضعة أشهر، شاركت في برنامج برنار بيفوت التلفزيوني “انتفاخ الثقافة”، الذي يذاع في الولايات المتحدة بعد وقت قصير من بثه في فرنسا. كان العرض يدور حول سارتر، وإعادة تأهيله البطيء بعد وفاته، وعودته الأخيرة إلى الصدارة، على الرغم من الانتقادات المستمرة لخطاياه السياسية. كان برنارد هنري ليفي – الذي يصعب العثور عليه، من حيث الصفات الفكرية والشجاعة السياسية، أكثر اختلافًا عن سارتر – هناك للترويج للمقال الذي يبدو أنه قد كتبه عن الفيلسوف القديم (أعترف أنني لم أقرأه، وأنني لا أنوي القيام بذلك). لم يكن سارتر سيئًا بشكل أساسي، اعترفت شركة بهل BHL ، لأننا وجدنا فيه دائمًا مواقف رائعة وصحيحة سياسياً.

لذلك، قصدت شكرت بهل BHL موازنة ما اعتبره نقدًا له ما يبرره، ألا وهو كونه دائمًا مخطئًا بشأن الشيوعية. “على سبيل المثال، أكدت شركة بهل BHL ، أن سارتر لم يتنازل أبدًا عن مواقفه تجاه إسرائيل. لقد ظل سارتر ثابتًا بشكل فعال في محبته للصهيونية الأساسية. الخوف من أن يُنظر إليه على أنه معاد للسامية، والشعور بالذنب تجاه الهولوكوست، ورفض السماح لنفسه بفهم عميق للفلسطينيين كضحايا في النضال ضد ظلم إسرائيل، أو لسبب آخر؟ لن اعرف أبدا.

كل ما أعرفه هو أنه في شيخوخته كان مختلفًا قليلاً عما كان عليه في السابق: نفس مصدر خيبة الأمل المرير لأي عربي، باستثناء جزائري، كان معجبًا بحق بمناصب زملائه وعمله. كان أداء برتراند راسل (7) أفضل بالتأكيد: في سنواته الأخيرة، حيث كان موجهًا، وحتى، وفقًا للبعض، تم التلاعب به تمامًا من قِبل زميلي في الفصل من برينستون وصديقي السابق رالف شونمان، فقد اتخذ في الواقع مواقف انتقادية إلى حد ما فيما يتعلق سياسة إسرائيل تجاه العرب.

لماذا يستسلم الرجال العظماء في شيخوختهم أحيانًا لخداع الأخ الأصغر، أحيانًا لنوع من الجمود الذي يحبسهم في قناعة سياسية غير ملموسة؟ إنها فكرة محبطة، لكن هناك ذلك في حالة سارتر. باستثناء الجزائر، لم يكن لصحة القضية العربية أبدًا انطباعًا كبيرًا عنه، ربما بسبب إسرائيل، أو بسبب الغياب الأولي للتعاطف، المرتبط بأسباب ثقافية أو ربما الراهبات، لا أعرف. في هذا المجال، كان مختلفًا جذريًا عن مثله الأعلى، جان جينيه، صديقه القديم، الذي احتفل بشغفه الغريب للفلسطينيين من خلال البقاء لفترة طويلة بينهم ، ولكن أيضًا من خلال كتابة أربعة ساعات غير عادية لـصبرا وشتيلا (8) وكذلك المحبة الأسيرة (9). بعد عام من اجتماعنا القصير والمخيّب للآمال في باريس، مات سارتر. أتذكر بوضوح كيف حزنت على رحيله.”

الهوامش والاحالات:

(1) الأهرام ، القاهرة ، 13-19 إبريل 2000.

(2) مجلة أدبية حديثة ، تحرير عزرا باوند وتوماس س. إليوت.

(3) كتب أساسية، نيويورك 1975.

[4) يهوشفت حركابي، ساعة إسرائيل المصيرية، هاربر ورو ، نيويورك ، 1985.

(5) دار الاكتشاف، باريس، 1975.

(6) تحت رعاية الرئيس الأمريكي جيمس كارتر، تفاوض الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في كامب ديفيد في الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر 1978 على “اتفاقيتين إطاريتين” – واحدة حول السلام بين البلدين. والآخر يتعلق بالقضية الفلسطينية. بقي الثاني حبرا على ورق.

(7) عالم رياضيات بريطاني (1872-1970) ، أنشأ وترأس محكمة جرائم الحرب التي حققت منذ عام 1967 في العدوان الأمريكي على فيتنام.

(8) مجلة الدراسات الفلسطينية، باريس، عدد 6 ، كانون ثاني 1983.

(9) غاليمار، باريس ، 1985.

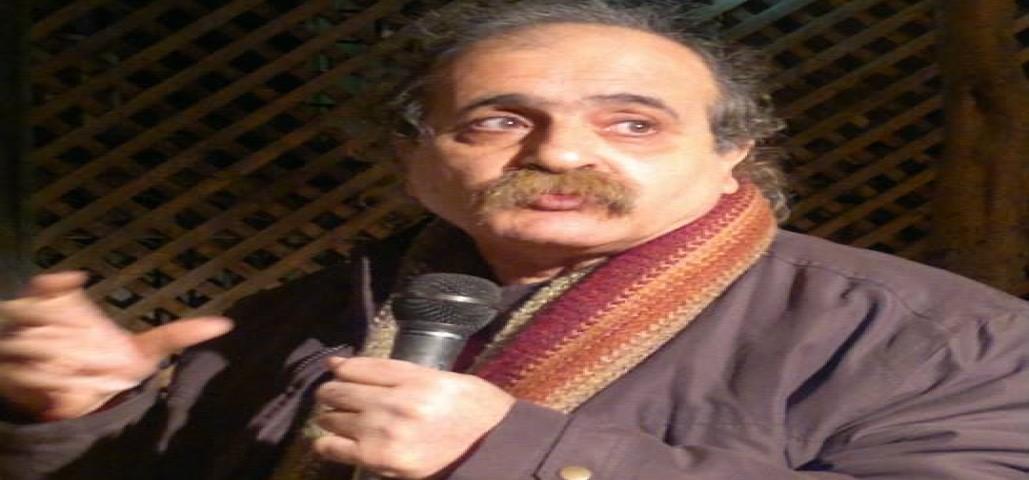

بقلم إدوارد و. سعيد: توفي سعيد في سبتمبر 2003، وكان أستاذًا في الأدب المقارن بجامعة كولومبيا (الولايات المتحدة) ، ومؤلفًا بشكل خاص لكتاب الثقافة والإمبريالية ، فايار لوموند ديبلوماتيك ، باريس ، 2000. نشر سيرته الذاتية، على العكس تماما ، في باريس عام 2002.

المصدر:

مجلة العالم الديبلوماسي، عدد 09، سبتمبر، 200، صص 4-5.

الرابط:

https://www.monde-diplomatique.fr/2000/09/SAID/2409