طعنات في ظهر الهواء أو عندما يزهر جرح الكينونة شعرا

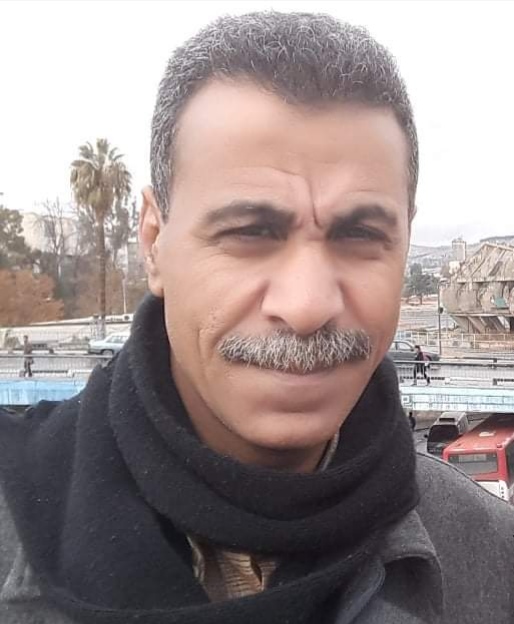

د. عبد الله الطني | المغرب

إن الاحتفاء بأضمومة طعنات في ظهر الهواء ، للشاعر المغربي محمد بلمو ، يعتبر احتفاء بمحطة لها خصوصيتها في مسيرته الشعرية ، إذا ما قورنت بما قبلها وبالتي تليها ، رغم أن ثمة خيوطا ناظمة للتجربة المركبة لهذا الشاعر العماري (نسبة إلى نزالة بني عمار حيث برعمت كينونته ) ، الذي نزل إلى سفوحنا سيلا محملا بتولهات الأعالي ، يحمل تحت جبته الحلاجية الكثير من حقائق وأساطير تلك القصبة الموغلة في التمنع ، والتي رغم كل ما قيل عنها ، كانت ولا تزال مستعصية على التاريخ والأنثربولوجيا .

ويعتبر أيضا احتفاء بصوت من الأصوات الشعرية المغربية التي شقت كينونتها في الطريق المترب الوعر ، فبرعمت رياحينا وأزهارا شائكة ( والأزهار العذراء التي لا يحفها الشوك لا أريج لها يمسك بالعابرين والناظرين )

وعنوان باقته الشعرية هذه هو أيضا شائك ودام إلى حد الدرامية ، كما يبدو للمتمحص بأكثر من عين ، ويحيل إلى احتمالات وإحالات عديدة ، في تأويلاته ، بل ويفيض بالأسئلة من قبيل : هل الأمر يتعلق بصرخة إيكولوجية ، حيث يكون الطاعن في الظهر هو الإنسان الأناني المتهور والمريب فوق سطح هذا الكوكب ،والمطعون في الظهر هو الهواء مصدر حياته ، وشرط استمرار كينونته ؟ أم أن المطعون ، هاهنا ، هو صوت الشاعر الشفوف نفسه، والطاعن هو القبح والقيم الاستهلاكية البرغماتية الرخيصة ، والتي تطعن من الخلف ، قيم الثقافة التنويرية، وسائر التعابير الجمالية الراقية ، مصدر المعنى ، ومسك الليل الذي يبدد تعسف الظلام الذي يحلو له أن يحل محل الشمس ؟ أم أن ثمة نسيما عليلا يملأ رئتيه البلوريتين ، تم طعنه من طرف قدر جائر؟ أم أن ثمة طقس درامي كروتيسكي خيم على أجوائه فعكر صفوها؟ أم أن الأمر أكثر من هذا وذاك ، ويحيل في العمق إلى جدل الخير والشر، الجمال والقبح ، الحق والباطل ، هذا الجدل المزمن الذي غالبا ما ينتهي بطعن الشر للخير ، والقبح للجمالية ، والباطل للحق ، والالتباس للشفافية والوضوح.

سؤالات وسؤالات ، تداهمك وأنت تقرأ هذا العنوان المائج وصوت النوارس المقاومة يبدد تراجيدية النهايات ، والتباس الحدود ، فيما يشبه صوت الوجود بوجه العدم .

عين الشاعر محمد بلمو عين ثلاثية الأبعاد ، ويتقاطع في رؤيتها ثلاثة أنواع من اليقظة والالتقاط :

– التقاط الأبعاد والمجرد ، والمختلف ، وهي بالذات عين الفلسفة لديه ، المسلحة بالاستشكالات ، وعدم الارتكان إلى البديهيات ، والاتجاه إلى الكشف عن الدلالات والمعاني القصوى .

– والتقاط الصور التي لا ترى بالعين المجردة ، وإعادة تشكيل كيمياء اللغة ، وهي عينه الشعرية الحالمة والقادرة على اختراق العتمات .

– والتقاط مظاهر النبض الاجتماعي اليومي في مختلف تجلياته السياسية والاقتصادية والسوسيوثقافية ، وهي عينه الصحافية القادرة على التوصيف والإخبار والقراءة والتأويل .

ولعل السؤال الذي يحاصر قارئ خطاب هذا الفيلسوف والشاعر والصحافي ، هو كيف اقترنت في صوته آلية التجريد والتحليل والتأويل الفلسفي ، بآلية الجرد والتوصيف والقراءة الصحفية ، بآلية الحلم والرؤية الشعرية الحالمة ؟

أما بعد / أما قبل ، لابد من توطئات نقدية جمالية ثلاث أؤطر بها قراءتي الأولى ، لطعنات في ظهر الهواء لشاعر المغرب الكبير محمد بلمو :

– أولها تتعلق بالتجربة الشعرية ، بين الاتباع والإبداع ، حيث أتبنى دائما الأطروحة التالية : إن الشعراء كالطيور ، لا تكرر بعضها في شدوها ، رغم وجود تشابه في تحليقها وألوان أجنحتها . فرغم أن المشترك بينها هو التحليق والغناء ، فلكل منها أغنيته وتحليقه .

– أما ثاني المقدمات ، فتتعلق بالتجربة الشعرية بين هويتها في ذاتها ، وهويتها في امتداداتها لدى متلقيه ، بمختلف حساسياتهم وآفاق انتظاراتهم ، وهي علاقة نجد لها صدى كبيرا لدى المدرسة النقدية الألمانية الجديدة المعروفة بمدرسة كونسطونس ، ومن أبرز أصواتها هانز روبرت ياوس ، صاحب “جمالية التلقي” ، الذي ترجمه إلى العربية الناقد المغربي المجدد الدكتور رشيد بنحدو ، الذي يصدر في منظوره النقدي عن أطروحة توفق بين حرية المبدع وانتظارات المتلقي الذي أصبح له هو الآخر دور كبير في إعادة إنتاج النص عبر تمثله الخاص ، في إطار معادلة تحرير النص من أحادية المعنى ، عندما يصبح ملكا مشتركا بين الكاتب وقرائه .

– في حين تتعلق المقدمة الثالثة ، بمسألة العلاقة بين شعرية الفلسفة ، وفلسفية الشعر ، أي بمسألة العلاقة بين الفلسفة والشعر من حيث حدود الاتصال والانفصال بينهما ، وفي هذا الإطار ينقسم النقاد في هذه المسألة إلى نقاد لا يستصيغون حضور الفلسفة في الشعر أو حضور هذا الأخير في الأولى . إذ كل علاقة بينهما تؤدي إما إلى إفراغ الفلسفة من جديتها كخطاب حول الحقيقة ، أو مقابل ذلك إلى تكبيل الشعرية من تحليقها الحر اللامشروط إلا بشروط الجمالية . وهناك نقاد يقولون بوجود تداخل أنطولوجي جوهري بينهما ، وأن النوع الأول من النقاد يبقون غارقين في فهم كلاسيكي متجاوز للعلاقة بين الأصناف المعرفية والإبداعية . وفي الحقيقة بين الفلسفة والشعر علاقة تاريخية ، حيث يرى العديد من الفلاسفة والشعراء ، أن كمال الفلسفة هو الشعر ، وكمال الشعر هو مثاخمته حدود الفلسفة . وثمة أمثلة كثيرة عن وجود شعراء فلاسفة ، وفلاسفة شعراء . فضلا عن أن المتأمل في مصوغات علاقة الفلسفة بالشعر ، سيجد أن ثمة خصائص مشتركة بينهما ، من بينها التجريد والذهاب إلى جوهر الأشياء ، والخروج عن النمطية والدغمائية ، والمألوف ، وتحرير الإرادة الإنسانية فعلا وقولا ، وتجاوز الكثرة إلى الوحدة ، أي المبدأ الذي يشد مكوناتها ببعضها ، وإعادة إنتاج صورة أجمل للكائنات ، والانتصار إلى كل ما هو خير وجميل ومواجهة كل القيم المضادة للقيم الرفيعة …

من خلال هذه المقدمات الثلاثة أقول : إن التجربة الشعرية للشاعر محمد بلمو ، سواء في كتابته الشعرية بشكل عام ، أو في ديوان “طعنات في ظهر الهواء ” تجربة فريدة لا تكرر غيرها من التجارب ، وإنما تمتح من المشترك الإنساني ولكن من خلال جوهر تجربته الوجودية الخاصة . هو صوت شعري له جماليته من غير تكلف واصطناع ، وإنما في انسيابية تجمع بين البساطة والعمق ، يمشي كما يمشي الغزال لا ينشغل بمواقع أقدامه ، وكالطائر لا يختار شدوه ولون جناحيه .

وهو من جهة أخرى يمتح من معدنه المركب من مرجعياته التي طبع على عشقها ، بعضها يحيل إلى الشعرية في ذاتها ، وبعضها إلى الشعرية في اختلافيتها وقلقها الفلسفيين ، وبعضها إلى الشعرية المركبة ، التي تتماهى فيها الذاتية بالآخرية ، والمحدد بالمجرد ، والقريب بالبعيد ، على أرضية مرجله الشعري .

وهو كالنحلة ، لكي تهديك عسلها تزور كم زهرة وزهرة ، كم حقل وحقل . ولقد تتبعت بعض الزهور والحقول التي جاء منها عسل شاعرنا العماري ، فوجدت أن بعضها من فلسفة هيراقليطس الفيلسوف الشاعر الاغريقي ، صاحب قصيدة النهر ، فيقول في همهمة من همهماته : (السرعة التي تتحرك بها الأشياء /لا تثير أحدا/ بسيطة جدا / لكنها صاعقة ص15) . ونلاحظ هاهنا مدى اندهاش الشاعر الفيلسوف بصيرورة الأشياء ، التي لا تمكنك سوى من رؤيتها مرة واحدة ، تماما كما النهر ، حيث يبدو لك الماء هو هو ، ولكنه ليس هو ، فالماء الذي رأيته قد مضى من غير رجعة، كما جاء في قصيدة النهر لهيراقليطس.

وفي همهمة أخرى نراه ينبعث في شذرة من شذراته من جدلية الوجود والعدم ، والظلمة والنور لدى الفيلسوف الإغريقي ديموقريطس، حيث يقول (ضوء / ضليل / يزعج الظلام ص16) وتارة تشتم في ثناياه رائحة الحلاج أو ابن عربي أو عبد الرحمان المجذوب حتى ، وهو يقول في وعده ووعيده : (واحد/ لست وحيدا/ أيها المتعدد / المتردد / المتمرد / المتشرد / ستفاجئهم ص34) وهو إدهاش وإصرار على التجلي لم يكن سوى لموسى أمام سحرة الفرعون .

ثمة لحظات في شعره يصل فيها التمرد الى درجة الاغتراب ، حيث يقول في هذه الشذرة او النصلة الشعرية الحادة : (وأنا ابن كل الأرض / وما وجد / ص 52) ويقول في أخرى ( كأن يدي ليست يدي / والأصابع رمل / كأنني / لست هنا ص59)

وهو شعور بامتلاك كل شيء في هذا العالم ، وعدم امتلاك أي شيء بما في ذلك جسده . ومع ذلك يقول هناك ما يشفع لوجوده ، وهو المقاومة ، ولو بالسخرية المقرونة بالرفض ، حيث يقول :

(وأنا الآن عار تماما / أضحك في وجه الحزن المر / أقاوم أمواج الخلل ص 21) بل وترتقي سخريته ، لكي تتماهى مع السخريتين الباخوسية والنواسية ، فيقول :

(كأنما الخمر لا يصحو / من هرائي / كأنني أضحك ملء الأرض / من جنون القبل ص 22) . وفي شذرة أخرى من قصيدة “الساحرة” ، يأبى إلا أن يركب الجنون ليجد له مبررا تماما كما فعل الشاعر أدونيس . فلنستمع إليهما معا .

قال أدونيس : (لا تقولوا : جننت . جنوني أحلامكم / أتينا ورسمنا الحقول .جسدا يتفتح . كنا نقول . لو نجيء ونغتصب الكون . جئنا )

والشاعر العماري يقول ، ولكن في شذرة واحدة ثاقبة ، تشبه شهابا في انسيابه ، يطعن خاصرة الظلام ويمضي .

(لعل / سر هذا الجنون / يميط اللثام . ص28)

ولعل المضمر في هذه الشذرة ، هو أن انكشاف المواجع أصبح مستعصيا ، وغير ممكن ، سوى بالجنون ، أي باللامعقول ما دام المعقول أصبح مخاذلا ، ومتواطئا وساترا للعورات وللعيوب ، وللثقوب والجذام في الوجوه ، ومساهما بذلك ، في تحنيط الإرادة البشرية وتعتيم مسار الانسان الى مشتهاه .

ويتماهى به التجريد أحيانا إلى درجة الحلول الوجودي الصوفي ، حيث يصبح الشاعر ساحرا ؛ فصدقوه معي حين يقول :

(صدقوني ، أنا لا أكتب / ترقص أصابعي / مع الحروف / في مياه الدهشة / كي تنمو مشاتل المعنى / في ربوع البياض ص 67)

دام له الرقص والتحليق ، وبوركت دهشته بالمعنى الجميل في ربوع البياض .