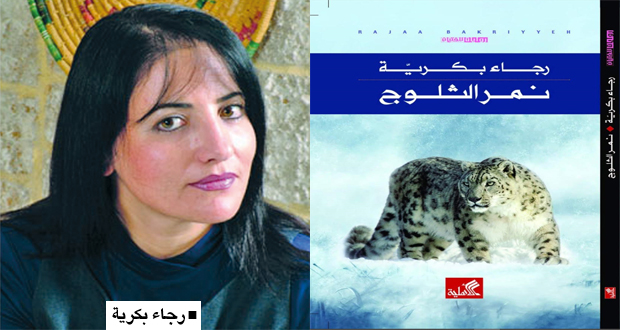

حوار: الروائية الفلسطينية رجاء بكرية والإعلامي وحيد تاجا

لقاء حول روايتها لليافعين ( نمر الثلوج )

عالم الثقافة | خاص

- الانتقال من الكتابة للكبار إلى اليافعين مغامرة

- تعيش فئة اليافعين تخبّطاتها الشّخصيّة بسبب المرحلة الانتقاليّة الّتي تأخذها من الصّبا إلى الشّباب

- اخترت نمر الثلوج لأنني أردت صنفاً ناعماً وجاذباً يتماشى مع جماليّات السّرد

- تقصدت في روايتي أن أقرع الجرس بقوّة كي تتنبّة المرجعيّات لخطورة ما نحن عليه على صعيد التربية

في لقائنا معها حول روايتها الأخيرة لليافعين (نمر الثلوج) اكدت الروائية الفلسطينية رجاء بكرية ان الانتقال من الكتابة للكبار إلى الكتابة لليافعين هي (مغامرة) بحق، مشيرة إلى ان الأعمال الإبداعية التي تتوجه إلى اليافعين قليلة جداً نسبة لما يُكتب للاطفال والكبار..

يذكر أن رجاء بكرية كاتبة وفنانة تشكيلية فلسطينية من عرب الـ 48. تسكن في مدينة حيفا. حاصلة على الماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة حيفا. أستاذة محاضِرة في الفنّ التشكيلي، والكتابة الإبداعيّة. تكتب في القصّة القصيرة، والرّواية، وفي نقد الفنّ المرئي. تُرْجِمَت اعمالها للغاتٍ عدّة منها، الإنجليزيّة، الإيطاليّة، الفرنسية، النّرويجيّة، الكرديّة، والعبريّة.صدرت لها مجموعة نثرية بعنوان (مزامير لأيلول)، ومجموعة قصصية بعنوان (الصندوقة). وثلاث روايات (عواء ذاكرة)، (امرأة الرّسالة) و(عَيْن خَفشَة) ورواية لليافعين (نمر الثلوج).

يلاحظ انتقالك في الكتابة من الكبار إلى اليافعين. ما الذي جعلك تخوضين “غمار “هذه المغامرة”. وأين وجدت نفسك…؟

هي مغامرة بحق، علينا أن نعترف أوّلا بصعوبة المهمّة حين يجري الحديث عن جيل ضائع مرتبك ما بين مرحلتين الاعداديّة في طريقها للثّانويّة العامّة. جزء من عملي يتعامل مع حلقات في الكتابة الابداعيّة لليافعين، المرحلة الواقعة بين المرحلة الاعداديّة والثّانويّة العامّة. في اطار هذه الحلقات عثرتُ على مساحة فارغة جدّا في الأدب الّذي يعزّز ثقة المتلقّي (الطّالب) بالكلمة، والمضمون. كنتُ بحاجة لمادّة ليست (المكتبة الخضراء) الّتي يُفترض أن تُقرأ في جيل السّابعة مثلا. فوجئت بأنّ بعض الطلّاب في المرحلة الاعداديّة يقرأون (المكتبة الخضراء)، وبفخر والبعض الآخر ينغمر بقصص من الدّرجة الثّانية أو الثّالثة باللّغة الانجليزيّة ضاربا صفحا عن الأدب الجميل باللّغةِ العربيّة. شَدّهتني الظّاهرة، وبسببها رحتُ أقلبُ إصدارات دار النّشر كي أعثر على ما يناسب هذه الفئة العُمريّة. عثرت على كتب متواضعة في مستواها ومضامينها، لم تُشفِ رغباتي.

لا توجد روايات من الوزن الّذي يتحرّش بقارىء مهووس بالشّاشات الحكيمة خلاف الأدب المترجم، البوليسيّ على وجع التّحديد.غالبا يذهب معظم القرّاء للكتب المترجمة الّتي لا تناسب أجيالهم. هنا ازدحمت رأسي بفوانيسها الحمراء، وبدأتُ أغامر بالسّؤالِ والنّبش عن استراتيجيّة مناسبة لإدارة شكل العلاقة بين الطّالب والكتابة، والرّواية تحديدا. لا يبدو الأمر سهلا كما سيخيّل اليك، بل أِشبه بصعود جبل حادّ الانحدار دون الاستعانة بأداة تسندُكَ كلّما أوشكت على التّراجعِ خلفا. كنتُ أحاول أن أعثر على الحلقة المفقودة في مسار التطوّر الطّبيعي عند جيل اليافِعين في تناولِ أدب يناسب تفكيرهم ولا يستخفّ بقدرتهم على تجاوز العادي الممجوج. من غير المعقول أنّ الأدب الّذي يناسب هذه الفئة العُمريّة قد اختفى عن الرّفوف للاعودة.

لكنّ المغامرة الحقيقيّة بدأت يوم قرّرت أن أخوض غمار هذا اللّون الأدبي عبر رواية استغرقت منّي جُهدا ووقتا غير بسيطين. حكاية هذه الرّواية تعود لسنين عدّة خلفا حين كتبتُ قصّة مستوحاة من رسومات كاريكاتورة فاتنة عن الفنّ الصّيني أشبه ب “مِنياتورا”، (رسمة مُصغّرة). شكل التّداخل الصّوري الّذي رافق اللّوحة كان سببا في المغامرة، لم تبق القصّة قصيرة إذ شعرتُ أنّ نَفَس الكلمات أقوى وأبعد، وأنّ ما لخّصتُهُ في قصّة قصيرة يكسرُ الإطار ويسترسل في الحكاية، ويتّسع ليصير رواية. كنتُ أغامر بمساحة ليست لي لكنّها ممكِنة، وأنعفُ شوارعَ بلا اتّجاهات من عطر لا يعرفهُ كُثُر مستوحى من مُدن ودول مُدهشة في عراقة تاريخها، بل ودخلتُ تخصّصات لم أتمهّن فيها وازددتُ قراءة ونبشا في عوالمها. المسافة بين الاستيعاب المضموني والتّذويت تحتاج مساحة من الانقطاع كي تبحر في ملكوتِ جهاتها. هكذا كان الإبحار ممتعا. سفر ماتع حيث أحببتُ أن أكون ذات يوم. كنتُ أحرّض الرّهف على مجابهةِ عنف الواقع كي أسحب الذّائقة لمغامرة أبعد تفرِحُ الرّوحَ والجسد

رواية “نمر الثلوج” كانت أقرب إلى موسوعة علمية عن النباتات وعن نمر الثلوج تحديداً. كيف طرأت فكرتها، وكيف تم العمل عليها؟

اخترت النّمر وأصولهِ بعد أن بحثت عن صور كثيرة تخصّ النّمور ومواطنها الأصليّة. أردت صنفا ناعما وجاذبا يتماشى مع جماليّات السّرد. حرصت أيضا على دفء المعلومة وليس على صحّتها فقط. كيف يبتسم القارىء وهو يتخيّل حركاتهُ ودعساته، ويأخذ من المعلومة بما يفيض عن المخيّلة فينشغل بتحليلها. أنا ممّن يعتقدون أنّ غياب التّحليل الفنّي في استقاء المعلومة وتفكيكها سببا مباشرا في العسر التّعلُّمي والقرائي عموما. كانت لديّ رغبة في إطلاق المخيّلة على غاربها ومجابهة الصّعوبة بالهجوم عليها وليس بدحرِها. عملي عليها ضمن الورشات الكتابيّة ساعدني على فهم السّبب الحقيقي في تخلّف منسوب القراءة لدى الجيل الناشئ والوطن العربي عموما. لم أتفاجأ ممّن التهموا الرّواية ولا ممّن تصّعبوا الخوض فيها. تفهّمتُ وفرحتُ بالوضعين.

هل كانت “المعرفة” هي الهدف الأساسي من الرواية، أم السعي لتحقيق الحلم؟

بالعادة، المعرفة تأخذ أصحابها بتلقائيّة الى الحلم، وليس أيّ حلم. وعليه لجأتُ لضرب عصفورين بحجر واحد. كنت دائما مع الامتلاء والتّحليق اللّامحدود، واذا كنتُ في سعي خلف الامتلاء الفكري على صعيد شخصيّ فحتما سأبتغيهِ لجيل كامل. بدون ذلك لا تجدي خططنا في تطوير العقل والذّائقة. الجيل النّاشىء يختلف عن جيلنا عن حماسنا في امتلاك المعلومة وتذويت أبعادها، تحليلها واستغلالها حتّى اخر رمق كما كنّا نفعل، وينقصه التّوجيه، واستدراجهِ بكلّ وسيلة. والغريب أنّ كلّ هذا التّراجع يحدث وهو يمتلك أقوى سلاح معلوماتي، الشّاشات الذكيّة. علينا أن نفكّر إذن بموضع الخلل. الخلل يهيمن على المنظومة الفكريّة التّعليميّة بمجملها وعلى أساليبها، ونحن لا نعرف أين نضع اصبعنا كي نستفيد من ارهاصات التّجارب الّتي نخوضها ونفشل. متابعتي محدودة لحيثيّات الحدث وتداعياته، لأنّ مشروعي الرّوائي يسيطر عليّ بوعيهِ ولاوعيهِ. لكنّي أقرع الجرس بقوّة كي تتنبّة المرجعيّات الرّسميّة وغير الرّسميّة لخطورة ما نحن عليه.

ولماذا اخترت الصين وجبال التيبت مكاناً لروايتك؟

كسرا للرّوتين والمتداول والمَلول، لا يناسبني غير الاخلال بثوابت لا أقبل أن أكون غير متغيّراتها. ما يكتب للفتيان ينطوي على استخفاف سافر باحتياطيّ الذّكاء الّذي لا يزال مُغلّفا بجِلدتهِ الأولى في خانات عقولهم. فنسبة ما نستغلّه من الطّاقة الفطريّة الكامنة لديهم ضئيلة جدّا، ولماذا ضئيلة! لأنّنا ككتّاب نذهب الى قاع الجبل ونحفن ممّا تساقط من قممهُ. نخاف مشاريع التسّلق غير مأمون العواقب، فنجور على طاقة الابداع الّتي لنا وعلى قرّاء يتسلّون بِنا ولا يأخذوننا على محمل الجِد. جبال التّبت جغرافيا ساحرة شكلا ومضمونا، والصّين كحضارة مادّة شيّقة للاكتشاف. المغامرة واحدة من هوايات قلمي وجذب القارىء اليها هدف لا يستكين في مشاريعي.

والفكرة طغت عليّ صدفة، وانجرفتُ الى عوالمها غزيرة المتعة. التّربة أساسا والعوالم الخضراء، رهيبة الحضور، ودور المتلقّي في مجاراة الاكتشاف. الطّالب الصّيني ليس أذكى من طلّابنا لكنّ موروثه الحضاريّ يطالبهُ بتحقيق سبب وجودهِ بصرامة وبلا جدال هذا يتبع النّظام الفكري والسّياسي للمكان. العجز ومحدوديّة المبادرة في محيطنا الفلسطيني والعربيّ يثير حفيظتي، ولا يعجبني. نحن مستهلكو ثقافة، بخيلون في حقل المغامرة، قليلو الابتكار لسبب لا أستوعبهُ. في معظم مشاريعنا الرّوائيّة ستعثر على أفكار مسروقة من الأدب الغربي، كي نزداد تأنيبا لضحالة سعينا. بعيني العرب بحاجة لانقلاب نوعيّ في كلّ مجالات الحياة. أنا متفاجئة مثلا من مظاهر كثيرة اجتماعيّة وأدبيّة تبادر اليها السّعوديّة، الدّولة الّتي اعتقدنا أنّها رهينة أبديّة للتيّار الفكري الدّيني. وما حدث مصدره رغبة وإرادة على قلب المفاهيم والإصرار على واقع جديد، بل ومجاراة التّكتيكات في أساليب ذات الاصرار وهوَ ما نحتاجه بالحاح.

بصفتك فنانة تشكيلية إضافة لكونك روائية ما رأيك بدور الرسم في أدب الأطفال وهل تلغي القصة المرسومة النص الأدبي؟ وأيهما أهم الصورة أم الكلمة؟

سأنتقل هنا لفنّ أدبي آخر يختلف، هو أدب الأطفال، لكنّي سـأخوض فقط في رسوماتهِ على متابعتي الواسعة لهُ على مستوى عملي في الارشاد لجيل الطّفولة سابقا. وسأضيف أنّ علاقتي برسومات الأطفال تدعمها أبحاثي الأكاديميّة الأخيرة المُقدّمة للمؤتمرات الدّوليّة. تخصّصي في الكاريكاتورة يفتح نافذة واسعة على لغة الحوار الفاعلة مع جيل عربيّ واسع، لأنّ الأجنبيّ استفاد منه منذ أجيال. رأيي المتواضع يعزو الانفتاح الذّهني والتّخييلي لدى الأطفال للفنّ الكاريكاتوري. وهو يعتبر أكثر اللّغات الفنيّة التّحويريّة تأثيرا وفاعليّة في عالمهم، فطبيعة الخطّ الكاريكاتوري مرنة وشفّافة تحاور الطّفل بفنيّة بالغة الرقّة وتستدرج دهشة عالمه حدّ دفعهِ للابتكار والتّحديث على مستوى الفهم والتّحليل.

وهو ما لا نملكه في لون فنيّ اخر، فالواقعيّة والتّعبيريّة يؤثّران في مخيّلة الكبار أكثر ممّا يفعلون للصّغار. لغة الكاريكاتورة تتوفّر على ميّزات تقنيّة تثير الفرح وتلوّن الأصابع والعينين أثناء تأملّها. فالتّشويه والمبالغة وتبديل الخطوط، سمكها وأطوالها وزوايا انحناءاتها، تمنح الطّفل ثقة بأنّهُ فنّان حقيقي حتّى أنّه يملك القدرة على مجاراة ريشة محوّر النّص الأدبي، هكذا تتداخل النّصوص في مخيّلتهِ وهو يستقبل متغيّرات الرّسمة ليطوف فوق بحر رسومات ممهورا بقدرات خلّاقة. قدرته على مجابهة تشوّش الواقع الّذي نعيشه والأدب الّذي نصنعه أو نقرأه يفرزان حالة. والوعي الّذي يرافق دور النّشر في تبنّي الظّاهرة سيقدّم لنا جيشا مثقّفا من الأطفال الّذين يصيرون ناشئة بوعي فكري نافذ كي يسدّوا ثغرة النّقص الّتي نعيشها.

هل تعتبر الكتابة للفتيان فناً قائماً بذاته له أدواته الخاصة، أم أنه اجتهاد خاص من الكاتب يبحر فيه متى يشاء. وبالتالي بماذا يجب أن يمتاز كاتب رواية الفتيان عن غيره من الكتاب؟

سؤالك جميل. اذا كان الكتّاب العرب لم يتنبّهوا لهذا الأمر فربّما علينا أن نغامر في اثارة هذه المسألة، فأدب النّاشئة يخصّ النّاشئة فقط، قد يستذوقه الكبار أيضا لكنّه فنّ يخصّ هذه الفئة العُمرية دون سواها؟ له أدواته ولغته. وليس من حقّ كتّاب الكبار الّا فيما ندر بعينيّ الاعتداء على هذا الفنّ الابداعي. فكتّاب رواية الكبار لا يملكون أدوات تؤهّلهم للخوض في خضّم عالم غريب عنهم ولا كتّاب الأطفال بالمناسبة. فلكتابة الطّفل عالمها ومصادر ثرائها. الخلطُ لدينا في العالم العربيّ بين التخصّصات وثقافة الكتابة أفسد علينا التخصّص والتمهّن وحتّى الموهبة. لا أفهم لماذا يجب أن يكتب الكاتب الواحد في الرّواية للكبار والأطفال والنّاشئة؟ بل يجوز أن يتيح لقلمه مساحة يتسلّى فيها بكتابة مسرحيّة من باب الفضول والتّجربة.

لدينا كمٌّ كبير من الكتب المترجمة من الآداب العالميّة لجيل النّاشئة الى العربيّة على مستوى العالم العربي، وأعني أنّ الكتب المترجمة تتفوّق على الإنتاج العربي، ما هو عدد روايات النّاشئة العربيّة الّتي ترجمت للقارىء الأجنبي؟ وهل ما ترجمناه لفتياننا شأن أطفالنا يناسبهم حقًّا؟

كلمة حق تقال في هذا الصّدد أنّ الأدب الأجنبي أقدر على التّأثير في النّاشئة من الأدب الّذي يكتبه كتّاب عرب. فالكاتب الأجنبي يمتلك تقنيّات أسلوبيّة لها علاقة بالممارسة والمعرفة ما لا تملكه الثّقافة العربيّة في هذا المجال، حتّى أنّنا لم نستفد من قصص “كليلة ودمنة” المترجمة الى العربيّة من الأدب الفارسي. وعمليّا نلاحظ تخصّصا واضحا في أدب بعينه، فكُتاب النّاشئة لا يعتدون على رواية الكتاب مثلا بينما عندنا كاتب رواية الكبار يكتب للنّاشئة والأطفال معا، بل ويخلط بين قصّة الأطفال والنّاشئة. ما أعنيه أنّ التّبادل الثّقافي بيننا وبين الثّقافات الأخرى ضحل ولا يغني الذّائقة أو يجمّلها ولا المخيّلة. هذا يعني أنّنا نقرأ فقط ولا نذوّت ككتّاب كي نستفيد من التّجربة. قلّة قليلة من كُتّاب النّاشئة يفهمون مثلا ضرورة تبديل الإيقاع السّرديّ خلال السيّاق الكتابي، واختصار تفاصل الحدث والحفاظ على قصر الجمل في مواضع كثيرة ومنحها رشاقة ومرونة مقابل المقاطع الّتي تستدعي بعض إطالة.

ولا ننتبه لضرورة أن نلقي طُعم المغامرة في الحدث لنزيدهُ تشويقا. هذه الأمور لا نتعلّمها بقدر ما نكتسبها من تجربة المطالعة بكلّ اللّغات الممكنة. واعذرني على جرأة طرحي، فاليافع الأجنبي لا يحتاج رواية عربيّة مرتبكة كي يقرأها كما أنّ روايتنا لليافعين لا تشغل الثّقافة الأجنبيّة زخمة المعرفة وملوّنة الاحالات والتقنيّة خصوصا وأنّنا نشهد لونا أدبيّا خاصّا بأدب المغامرة المتجدّد. والحقيقة أنّ ما يترجم من ادب اليافعين كما الكبار عربيّا يعود غالبا لفوز تلك الأعمال في مسابقات الرّواية. هي بسبور المرور الى الآداب العالميّة ليس إلّا طبعا على تقدّم رواية الكبار في مناحيها السّرديّة وتقنيّاتها على النّاشئة.

استوقفتني جمالية اللغة ورشاقة الجمل التي كتبت بها الرواية.. وسؤالي ما هي خصوصية اللغة التي يجب ان نتوجه من خلالها لليافعين؟

ولو أنّي سمعتُ بعض انطباعات تقول أنّ لغة الرّواية عالية لم أتأثّر. حقّ القارىء أن يبدي رأيا لكن حقّى أن أحلّق في المساحة النّاقصة المفترضة في مخيّلة قرّائي من النّاشئة، وأن أحرّض مخيّلتهم على سفر من نوع آخر.

حيث تعيش هذه الفئة العمريّة تخبّطاتها الشّخصيّة بسبب المرحلة الانتقاليّة الّتي تأخذها من الصّبا الى الشّباب. وتشعر بحالة من الهلع الحسّي لأنّ هويّتها لم تستقرّ بعد ولذلك تميل للتفلّت والنّزق وتتبنّى شعار الرّفض بإلحاح. تغرّد خارج السّرب، وما يجتذبها قد لا يخطر بالبال، لكنّ المغامرة تعتبر من مشهّيات الرّغبة لديها، لأنّها حتما تأخذها لسلوكيّات خارج التوقّعات. تجنيد لغة جماليّة في راهن الكتابة يعتبر من نفائس التقنيّة الكتابيّة الموجَّهة للفتيان وإنجاز نوعي للكاتب. المدهش والغريب هما لغة مستحبّة في سياق الحدث، وربّما لأجل ذلك تُقبِل هذه الشّريحة من الفئة العُمريّة على المغامرة البوليسيّة الزّخمة، متداخلة الوجوه، زَخِمَة في ثَرائِها الفِكري والحَدثي على حدّ سواء.

ما مدى اطّلاعكِ على أدب الفتيان في “إسرائيل” أو المكتوب باللّغة العبرية، وكيف تقيمينه؟

أنا ممّن يهتمّون بمتابعة الأدب الجيّد في اللّغة العبريّة، أقرأهُ مباشرة من مصادرهِ الأصليّة وأستمتع حيث تفوح المتعة، حتّى اللّغات الأجنبيّة غالبا أقرأها مُترجمة للعبريّة لسبب بسيط أنّهم في هذه الدّولة الّتي نختلف معها سياسيّا يحرصون على ترجمة الأدب الجيّد بمهنيّة عالية. يحترمون كتب الأطفال والفتيان بذات القدر الّذي يفعلون لأدب الكِبار. وكتّاب النّاشئة اليهود بالمناسبة لا يكتبون للكبار، يحترمون حدود المعرفة الّتي لهم في تخصّصاتهم ويطوّرونها ما أمكن. أدبهم جيّد، يعجبني بعض الكتّاب على رأسهم شمعون بلاص، وأ.ب يهوشوع. عاموس عوز وسواهم. تعجبني مسألة احترام أدب النّاشئة لديهم. يترجمون كلّ ما يصدر تقريبا من الأدب الجميل اللّافت حتّى ما يناسب الفتيان. والاضافة أنّهم يستهلكون كمّا كبيرا من الكتب سنويّا وأسعار الكتب تحترم كتّابها, ولا تسارع كما في معارضنا لتخفيض الأسعار.

تحدث الكثيرون عن التربية العنصرية التي تتبعها ” إسرائيل ” في تربيتها لأطفالها. والسؤال كيف يجب ان نربي أطفالنا؟

الشّارع الإسرائيلي فقد عنفوانه الأوّل منذ وقت طويل، وتقريبا لا نستطيع التّمييز بين اليسار واليمين على وجود شرائح لا تزال تؤمن بالعَيش المشترك، لكن فيما يخصّ التّربية لا نستطيع أن نخوض كثيرا في هذه المسألة على اختلاف الشّرائح الاجتماعيّة وانتماءاتها السّياسيّة لكن ممّا لا شكّ فيه أنّ قانون القوميّة الّذي دفعته القوائم المتشدّدة للتّصويت في الكنيست قبل عامين، وشرّعتهُ قد غيّر شكل الدّولة وأصبح قانونا اجتماعيّا في علاقاتنا الاجماليّة باليهود. شرخ عميق خطّته الأحزاب المتطرّفة وباصرار. ونحن لا نشّك أنّ التحيّز للثّقافة الواحدة والشّعب الواحد لهما اسقاطاتهما الخطيرة على المدى البعيد، لكنّنا نتعامل مع المسألة كتحصيل حاصل لسياسة التطرّف وليس الأفراد. علينا أن نمتلك رؤية حياديّة في بعض الأحايين ونصرّ على المساواة شاء من شاء وأبى من أبى فبغير ذلك لا تستقيم الحياة. لكن من المهم أن نؤكّد أنّ الأدب المترجم من العربيّة وإليها يختبر شكل العلاقات الانسانيّة بين الافراد بالدّرجة الأولى.