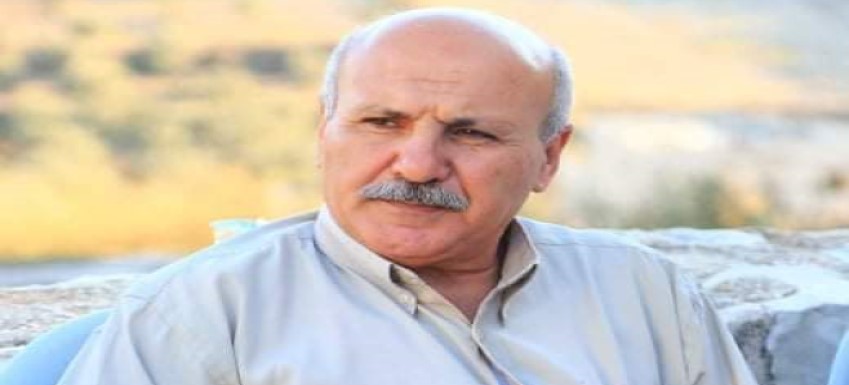

الكاتب صبري الموجي و د. جهينة الخطيب وجهًا لوجه

د. جهينة عمر الخطيب:

الأدب الفلسطيني صورةٌ من صور المقاومة الفلسطينية

مصر هي عشقي ومُلهمتي كما ألهمتْ كثيرا من المُبدعين

مع روايات عبد القدوس والسباعي عشتُ مُراهقتي، وعلي أدب محفوظ ترعرعتْ ذائقتي الإبداعية

مصطلح ” الأدب النسوي” هو تهميش للمرأة الناقدة في مجتمع شرقي ذكوري

الرواية والقصة الفلسطينية تُعبران عن أطفال شابوا قبل الأوان

المرأة الناقدة أكثر من الرجل اهتماما بالتفاصيل

آمنت بأن الأدب بوصفه تعبيرًا عن الواقع المعيش بأساليب جمالية تعتمدُ على اللغة فإن له – من خلال ألوانه المُتعددة : قصة ورواية ومسرح وشعر رسالةً وهدفا، يتمثلُ في تعريفنا بالطبيعة المحيطة من مزارات وأمكنة، وتزويدنا بمعارفَ عن طبائع البشر وعاداتهم وأيامهم، فضلا عن استنهاض الشعوب من كبوتها، كما في قصائد الشابي الخالدة، وغيرها من فوائد جعلت الأدب وبقوة باعثا للمُتعة والمنفعة، ومُهذبا للوجدان والعواطف، ومُحفزا لاتخاذ المواقف – فأطلقتْ ليراعها العنان فأثمر تصانيفَ أضافت للمكتبة العربية منها : ” تطورُ الرواية العربية في فلسطين 48 ” و “أدب الأطفال الفلسطيني بين البناء الفني والبُعد التربوي” و” فضاءات ثقافية في الأدب الفلسطيني المعاصر” .. هي د. جُهينة عمر الخطيب الأديبة المتبحرة، والأكاديمية المبرِزة الحائزة على لقب شخصية عام 2016 م من مؤسسة سيدة الأرض في رام الله؛ لدورها الريادي في خدمة القضية الفلسطينية، ومُشاركتها في مؤتمرات دولية عديدة في العالم العربي والغربي، إضافة إلي بحوثها العديدة في مجال الأدب الفلسطيني والأدب المقارن العربي والعبري بمجلات علمية محكمة، كما حازت على جائزة وزارة الثقافة والرياضة عن فئة البحث الأدبي.

والتي كان معها هذا الحوار..

– ماذا عن عوامل الدهشة وبداياتك الأولى؟

كلمة دهشة تثيرُ داخلي مشاعر مُختلطة بين ذكريات الطفولة والمراهقة والشباب، فأنا رضعتُ عشق اللغة العربية فوالدتي الأديبة الفلسطينية عايدة الخطيب، لها باعٌ في الكتابة للأطفال قصة وشعرا، إضافة إلى كتابتها للكبار، فكانت القصةُ في بيتنا جزءا أساسيا في حياتنا، فأذكر أنني كنتُ أمسك بقصة وأنا ما زلتُ بعمر السنة والنصف وأذهب بها إلى والدتي لتقصها علي، وهذا طبعا نتيجة اعتيادي على قراءة القصة من قبل والدتي، فكانت أجمل أيامي حين يطلبُ مني مدرسُ اللغة العربية في المرحلة الابتدائية كتابة موضوع في التعبير الكتابي.

كذلك بدأت تظهر لدي بوادرُ النقد منذ نعومة أظفاري فكنتُ وما زلت ناقدة لاذعة، أذكر أنني كنتُ في الرابعة الابتدائي، وكنا نشاهد مسلسل ثلاثية نجيب محفوظ فكنت أمسك بالكتاب وأبدأ بانتقاد المسلسل، فأقول نجيب محفوظ لم يقُل هذه الجملة فتصرخ بي العائلة لكي أصمت ليستمتعوا بمشاهدة المسلسل.

– إبداعك ينمُ عن موهبة بزغت مُنذ نعومة أظفارك.. فلمن الفضلُ في اكتشاف تلك الموهبة؟

يكمن الفضل كما أشرت سابقا إلى والدتي فقد كانت تشجعُني دائما على القراءة فتعلمتُ منها أنا وإخوتي أهمية الكتاب، كذلك والدي فأنا ولدت في بيت مثقف، وقد كان والدي مشتركا بدار نشر فيتم إرسال كل الإصدارات الحديثة له في المجالات المختلفة السياسية والاجتماعية والشعر والرواية فكنت ألتهم الكتبَ بمتعة ودهشة، فأنا بطبعي خيالية وما زلت أعيشُ حكايات كثيرة مع الكتب، كذلك لا يمكن أن أنسى أساتذتي وتشجيعهم لموهبتي .

– رغم أن الأدب هو أحد بل أهم وسائل التعبير عن الواقع المعيش إلا أن أدب الطفل الفلسطيني ظهر مُتأخرا رغم ما تموج به فلسطين من أحداث؟

إن ظهور أدب الطفل الفلسطيني جاء مُماثلا لما يحصلُ في الدول العربية، فقد جاء متأخرا ومر بمراحل ثلاث : الترجمة، التعريب، والتأليف.

ولكن يتفرد أدب الطفل في فلسطين بخصوصية تُميزُه عن أدب الطفل في العالم العربي، فإضافة إلى مواضيع مشتركة قد تشغل الطفل في أنحاء العالم العربي، إلا أن هناك مواضيع تختلف وتتعلق بالظروف السياسية والاجتماعية التي وجد فيها الطفلُ الفلسطيني من احتلال وضرورة زرع الانتماء للوطن، وأطفالنا في فلسطين عاشوا في ظروف مختلفة، فالطفل في الضفة والقطاع يعيش الاحتلال بقسوته وظلمه من حصار واعتقالات لأفراد العائلة وشهداء أصبحوا جزءا من حياته، والطفل في فلسطين 48 يحتكُ مُباشرة مع العائلات اليهودية سواء رغب بهذا أم لم يرغب، أما الطفلُ في الشتات فهو يتربى على حنينه لوطن يراه بعيون والديه، ولكنه مزروعٌ في قلبه، وحلمه أن يعود إليه.

– كانت لأدب الطفل بدايات ولكن الصحوة كانت مُنتصف التسعينيات.. فما مظاهر تلك الصحوة وأهم رموزها؟

امتازت المرحلةُ ما بعد 1994م بظهور مؤسسات هادفة اهتمت بالطفل الفلسطيني كمراكز أدب الأطفال في الداخل الفلسطيني، ومكتبة كل شيء – براعم الزيتون- وظهرت توجهات جديدة في الكتابة للأطفال بعد اتفاقية أوسلو، فانقسم الأدباء قسمين بحسب انتماءاتهم السياسية، فهناك من نادى بضرورة السلام بين الشعبين، وأظهر هذا في قصصه، ومنهم من عالج قضايا التمييز العنصري الذي يعاني منه الفلسطيني في الداخل، وجاءت انتفاضة الأقصى ليعالجها الأدباءُ في قصصهم، وتعود مواضيع الصراع العربي الإسرائيلي لتطفو على سطح أدب الأطفال بعد أن كانت الغلبة بعد اتفاقية أوسلو لموضوعي التسامح وتقبّل الآخر.

وأهم رموز هذه الفترة، أذكر منهم : حنا أبو حنا، عايدة خطيب، نبيهة جبارين، زهير دعيم، ميسون أسدي، فاضل علي، رافع يحيى، إلهام تابري، سهيل عيساوي، حنان جبيلي، سونيا نمر، لبنى صفدي، عواطف بصيص أبو حية، هديل ناشف، ميساء فقيه، عليا أبو شميس، حياة أبو شميس، محمود عباسي، مفيد صيداوي وغيرهم.

– شأن أي إبداع يبدأ صغيرا ثم يبلغ مرحلة النضج والكمال.. فما هي مراحل تطور أدب الطفل الفلسطيني؟

يمكن تقسيمُ مراحل تطور أدب الأطفال في فلسطين إلي أربع مراحل:

– مرحلة ما قبل النكبة، وبرز من أعلامها خليل السكاكيني، ومحمد إسعاف النشاشيبي، وخليل بيدس، وإسحاق موسى الحسيني، وإسكندر الخوري البيتجالي فصدرتْ كتب أناشيد مدرسية ككتاب البستان للنشاشيبي، وقد اعتبر النقادُ الأديب خليل السكاكيني رائد كتّاب القصة الفلسطينية المكتوبة للأطفال.

– مرحلة ما بعد النكبة: ورغم محاولات تسييس المناهج التعليمية فكان إنتاجُ القصص محدودا إلا أنه تمّ في هذه الفترة إصدارُ ديوان شعر للأطفال لأبي سلمى في دمشق عام 1964م .

– المرحلة المُمتدة ما بين 1967: 1994م بدأ الوعي بضرورة الاهتمام بالطفل وتوجيهه فتأسست دار نشر “الفتى العربي” في بيروت، ونشطت ترجمة كتب الأطفال الأجنبية إلى العربية.

– مرحلة ما بعد 1994: وهي مرحلة ظهور مؤسسات ودور نشر مهتمة بالطفل، فبدأ الاهتمام بأدب الأطفال الفلسطيني بالازدياد في السنوات الأخيرة، ويتضح هذا من خلال إقبال دور النشر المُختلفة على إصدار قصص وأشعار للأطفال مما أثرى الحركة الأدبية في هذا المجال، فتنوعت المضامين والأساليب.

– أكانت الكتابة للطفل نابعة من إيمان بقضيته وحقه أم كانت لها أغراضٌ أخري؟ وهل ألمّ الكتابُ بآليات هذا الفن؟

كما يحدث في كثير من الأحيان نتيجة الإقبال الشديد على كتب الأطفال من قبل دور النشر أدى هذا بكثير من المؤلفين إلى التوجه لكتابة القصة دون التسلح بآليات لغوية ونفسية لمعالجة المواضيع الخاصة بالطفل، ومن المنطلق التجاري لمفهوم الربح والخسارة أصبح كلُ من أراد انتشار أدبه يكتب للطفل، لما وجده من دعم من قبل دور النشر المختلفة، ونسوا أو تناسوا أن الكتابة للطفل تحمل في طياتها مسئولية كبيرة، ونحن هنا لا نعمم ، فهناك أيادٍ حرصت على الطفل واتبعت آليات مدروسة في كيفية التعامل معه، فقد تعددت المؤسسات التي اهتمت وما زالت تهتم بالكتابة للطفل وأذكر منها: دار “الطفل العربي”، ودار “النورس” في بيروت وقد أنشأها الكاتب الفلسطيني توفيق فياض، ولكنها دُمرت إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982م، ومركز “أوغاريت” الثقافي في رام الله وتأسس عام 1997 م، ويُعنى المركز بالأدب الفلسطيني ونشره، ويهتم بترجمة بعض الأعمال الأدبية من اللغات الأخرى، ومركز ثقافة الطفل في مؤسسة الأسوار في عكا والذي تأسس عام 2005م، ويعمل على إنشاء نواة ثقافية للطفل، ومركز بديل وهو مؤسسة أهلية فلسطينية الهوية تؤمنُ بأن دورها يتركز في الدفاع عن حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، ومكتبة كل شيء في حيفا ومركز الطفل الموسوم ببراعم الزيتون.

كما كانت هناك دوريات اهتمت بالكتابة للطفل منها: “الأيدي الصغيرة” وتصدر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، و”الرحال الصغير” وتصدُر عن مركز السرايا، و”طيف” وتصدر عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وغيرها الكثير.

– وهل نشأ أدبُ الطفل في معزل عن الفضاء الرقمي أم أن الأخير ألقي بظلاله عليه؟

لا شك في أن الفضاء الرقمي هو عالمٌ يجذب الطفل في ظل العولمة والتكنولوجيا، فلا بد من مخاطبة الطفل من خلال دخولنا على عالمه المُفضل، ومن هنا جاء الاهتمام بتأسيس دوريات ومواقع إلكترونية تأخذ الطفل إلى عالم يُحبه، بحيث كان من أهم أهدافها توجيه قدرات الأطفال والشباب نحو القراءة والكتابة الإبداعية من أجل قضاء وقت الفراغ بما هو مُفيد وماتع، وترسيخ الانتماء للهوية والثقافة والتراث ، ومن هذه المجلات : مجلة “طموح” الإلكترونية للأطفال، وموقع الحياة للأطفال .

– وماذا عن دور المسرح في الارتقاء بأدب الطفل؟

تكمُن أهمية مسرح الأطفال في آليات العرض البصري السمعي، والإبهار في استخدام الحركات والأصوات ومدى تأثيرها على الطفل، حيث الإضاءة والمشاهد الحية والشخصيات الجاذبة، والتغذية غير مباشرة بالقيم والمعلومات، فيستمتع الطفل ويتعلم، إضافة إلى تأثير الحوار المباشر، كما لا نستطيع أن نغفل توظيف الموسيقى وتأثيرها النفسي على الطفل من خلال رؤيته لمشاهد راقصة تصحبها موسيقى جاذبة، كما أن التشكيل المكاني للفراغ والمسافات ” السينوغرافيا” تُدخِل الطفلَ في عالم بصري مُقرب له فيخوض موضوعات واقعية وخيالية بحبكة بسيطة جاذبة، فالتقارب المكاني يخلق تقاربا وجدانيا ويفعّل روح المشاركة لدى الطفل، كما أن الألوان تلعب دورا مهما في جذب الطفل سواء كانت ألوان الديكور أو ملابس الممثلين .

– وهل كانت هناك محاولات لتعطيل المسرح؛ خوفا من دوره التنويري والتثقيفي؟

بالفعل واجه المسرح الفلسطيني صعوبات عديدة في ظل الاحتلال، فقد تعرضت مسارحُ كثيرة للإغلاق عشرات المرات كالمسرح الفلسطيني “الحكواتي”، ومشكلة المسرح الفلسطيني الراهنة وقوعه بين صراع المسرح السلطوي، والمسرح المستقل والذي يحاول بناء مسرح مستقل رغم تدخل الاحتلال.

– نرجع إلي أدب الطفل الفلسطيني .. فماذا عن أهم خصائصه؟

– الوضوح والبساطة في التعامل، وهذا لا يعني بدوره الإسفاف في اللغة، وإنما اختيار لغة تلائم قدرات الطفل فلا تعج القصة بمفردات غريبة وبعيدة عنه، في الوقت ذاته هذا لا يمنع من إدخال بعض المفردات التي سيحتاجُها لاحقا لتطوير ثروته اللغوية، وتحفيزه للبحث عن معانيها، والتأكيد على الهوية الفلسطينية في ظل أزمة الهوية والخطر المُحدق بالطفل الفلسطيني خاصة في فلسطين المحتلة عام 1948م ، فهو يعيشُ في بلده تحت الاحتلال الإسرائيلي، فعلى القصة الفلسطينية أن تعمل على صد محاولة “أسرلته” بشتى الطرائق من خلال تعزيز انتمائه إلى فلسطين الوطن المسلوب.

– الكتابة للطفل تحتاج لخبرة ودراية تُمكنان من مخاطبة الطفل والوصول لوجدانه.. فهل تختلف الكتابة للطفل عنها بالنسبة للكبار؟

إن التعامل مع الطفل مسألة غاية في الصعوبة، تتطلب إدراك ماهية التفكير لدى الطفل ووعيه في استيعاب أمور كثيرة، فالكتابة للطفل تُعتبر فنا قائما بذاته له أدواته الخاصة، ومع ذلك فليس ثمة سور صيني يعزلها عن بقية أنواع الكتابة الإبداعية، فالقصةُ المكتوبة للأطفال تشترك مع القصة المكتوبة للكبار في عناصر شتى، مثل الحدث والحبكة ونمو الشخصيات وتوافر العاطفة والخيال، ولكن من البديهي أن التعامل مع الطفل يتطلب فهم سيكولوجيته وطريقة تفكيره، بحيث نقوم بإيصال المعلومة له بأسلوب مُحبب بطريقة السهل الممتنع، فلا نُبحر في لغة صعبة ونراعي قدراته الذهنية والعقلية، ولكن يجب ألا نستهين بذكائه بحيث نُحقق في أدبه أمرين : مضمون يناسب جيله، وأسلوبٍ جاذب وماتعٍ فنحببه في القراءة ونحقق الهدف.

– وهل عبرت قصصُ الأطفال عن الشعور بالقمع والبطش تحت ربقة الاحتلال أم كان لها أغراضٌ أخرى؟

عبرت قصصُ الأطفال بشكل كبير عن الطفل الفلسطيني الذي كبر قبل أوانه، فبدلا من أن يلعب بين أترابه كأي طفلٍ آخر، نرى أن لعبته تختلف، فيلعب دور الشهيد ويلعب الآخرون دور الجنود، فعبّرت قصصهم عن أحلام الطفولة الضائعة، حلمُه بأن ينجح في الفرار من الجندي المُحتل، حلمُه بأن يخرج والده من المُعتقل قبل العيد، حلمُه بأن يخرج المُحتل من أرضه، حلمُه أن يلعب أمام البحر في غزة دون أن يُقتل، كذلك عززت قصصهم أهمية المكان كرد فعلٍ طبيعي لشعب مُحتل، والخوف من تهويد المكان، فعملوا على تذكير الأطفال بأراضيهم وأماكنهم.

– من العناوين اللافتة ” الفتي يُبدل حذاءه” لإياد البلعاوي.. و”إيمان والطائرة”، وغيرهما، فماذا تُبرز هذه القصص؟

في قصة الفتى يبدل حذاءه للكاتب إياد البلعاوي نرى مُعاناة طفل يلاحقه جنودُ الاحتلال واضطراره للاختباء في بيت، فيقدمون له يد العون ويحتالون على الجنود بأن يرتدي الطفل حذاء آخر لكي لا يميّزه الجنودُ.

أما قصة “إيمان والطائرة” فهي مُهداة إلى روح الشهيدة الطفلة إيمان الهمص التي قُتلت بقطاع غزة بدم بارد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقصة تحكي حكاية طفلة تتمنى أن تعيش حياة هادئة بعيدا عن الحرب والدمار، حلم الطفل العادي بأن يعيش ، وكما قال محمود درويش : “ونحن لم نحلم بأكثر من حياة كالحياة” فنراها تخاطب الطائرة الورقية وتقول:” أريدُ أن تأخذيني بعيدا عن بلاد اليأس والحرب.”

– أكانت لقصص الأطفال ظلالٌ أخري غير السياسية، أم أنها انحصرت في أتون السياسة وفقط؟

لم تكن أغراضُ القصص سياسية فقط، فقد كانت هناك اتجاهاتٌ نفسية واجتماعية منبثقة من رحم السياسة، فالسياسة وتأثيرها على الطفل ترتبط ارتباطا وثيقا بحالته النفسية وطريقة تعامله مع الآخرين، فحرص كتّاب الأطفال على عدم نسيان حقيقة مهمة وهي أننا نتعامل مع طفل يحتاج إلى أسس تربوية سليمة ليكون طفلا سويا ورجلا يعتمد عليه، فناقشت القصص مواضيع مختلفة، ومن هذه المواضيع مسألة تقبل الآخر في قصة “مُختار أبو دنين كبار” فهو تعرض لسخرية شديدة إلي أن اكتشف الآخرون أننا لا نُقيم الإنسان بشكله بل بداخله وبأخلاقه، كذلك هناك قصة “خفة حمودي” للكاتبة عايدة الخطيب والتي تعالج مسألة تقبل أنفسنا، وحرصت الإخصائية التربوية إلهام تابري من خلال تخصصها في فن العلاج عن طريق القصة على طرح مواضيع علاجية في مجموعتها سلسة “فراس” وسلسلة “كشكش” ومحاولة إيصال الوعي والتوجيه للأهل والطفل عن طريق القصة، ومن قصصها ” جسم كشكش” ناقشت من خلالها دور الأهل في التثقيف الجنسي لدى الأطفال، والأمثلة كثيرة.

– بوصفه ديوان العرب وسِجل انتصاراتها وانكساراتها.. ماذا عن دور الشعر في الاهتمام بقضايا الطفل؟

لعب الشعرُ دورا مهما في الاهتمام بقضايا الأطفال بطريقة سلسة، فوجود التنغيم والوزن والقافية والنثر المسجوع يُحبب الطفل في الموضوع ويساعده على استيعابه، فناقش الشعراءُ من خلال قصائدهم مواضيع عديدة يواجهها الطفلُ كرغبته في الاستقلالية، والحديث عن مخاوفه وصراعاته، فبرزت الأديبة عايدة خطيب والأديب فاضل علي في هذا المجال، كما حرص الكتاب الفلسطينيون على ترسيخ أغاني الأطفال في أذهانهم شرحا عن التهاليل والمهاهاة الفلسطينية.

” –للرمزية” وجودٌ في الأدب العربي منذ القدم، فماذا عنها في أدب الطفل؟

لا شك أن للرمزية دورا في إيصال المضمون بطريقة سلسة كتوظيف الحيوان رمزيا ، وهذا ليس بالشيء الجديد في أدبنا العربي، فاشتهر كتاب “كليلة ودمنة”، والطفل صديقٌ للحيوان يداعبه ويشاركه حياته، فهو شخصية مُحببة له ، ومن أكثر الحيوانات والطيور المألوفة لدى الطفل العصفور، والسمكة والكلب والقطة والأرنب والديك والحمار والخروف، وفي المقابل فإن الطفل في بداية نموه يقسم المخلوقات نوعين الطيب والشرير، فكان يرى في حيوانات مثل الذئب والثعلب جانب الشر.

وأن نأتي بقصة ونقوم بأنسنة الحيوانات فهذا بحد ذاته يساهم في تقرب الطفل من الحكاية، فهي تُداعب خياله الغض، فحرص المؤلفون على توظيف هذا الانجذاب الطبيعي للحيوانات من قبل الطفل، ومحاولة إيصال مغزى مليء بالقيم التربوية التعليمية والسلوكية المختلفة.

وقد تنبه أدبنا المحلي إلى ضرورة توظيف الحيوانات في قصص قصيرة حتى إن عناوين قصص كثيرة كانت باسم حيوان إضافة إلى مضمونها، على سبيل المثال قصة ” يزن وصيصانه الأربعة” وتحكي عن طفل يرغب باقتناء صيصان وتربيتهم رغم رفض الأم خوفا من أن تؤثر على دراسته، ولكنه يُقنعها بأنه سيجتهد ويشتري الصيصان من توفيراته الشخصية، وفي القصة قيمٌ كثيرة منها : ضرورة أخذ رأي الأهل ونصيحتهم والاعتماد على الذات من خلال توفيرات، وتحمل المسئولية منذ الصغر.

– وهل اختلف قاموس مُفردات أدب الطفل الفلسطيني عن أدب أطفال العالم؟

نلاحظ بروز مفردات تميز عالم الطفل الفلسطيني، وهي تختلف كثيرا عن لغة الطفل المليئة بالأمل والأحلام، وهذه المفردات: قذائف، مدفعية، دوي طلقات، رصاصات تخترق، الزناد، قصف، شهيد، انتفاض، البطل، رصاص العدو، الحاقد، بنو صهيون إطلاق النار، فاضت الروح إلى باريها، وغيرها.

هذه الكلمات هي روح الجهاد ونبض الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويرى الموت في حياته بشكل يومي، عالم الطفل الذي عاش لحظات الانتفاضة وكان مشاركا فعالا فيها، اعتاد الموت بل أصبح صديقا له، فلا يكاد يخلو بيت من بيوت الفلسطينيين في الضفة والقطاع من أخ شهيد أو والد شهيد أو أم شهيدة، أو أخ معتقل.

– لعبت اللغةُ دورًا في ازدهار أدب الطفل الفلسطيني.. فأعلن البعض : لا يهمُنا ماذا نقول بل كيف نقول.. فما خصائص اللغة في أدب الطفل الفلسطيني.. قصة وشعرا؟

إن اللغة هي مرتكزٌ أساسي للكتابة الجيدة، والخطاب الموجه إلى الطفل يحتاج مقومات فنية تناسب قدرات الطفل العقلية واللغوية بحيث نراعي استخدام الألفاظ اللغوية والتراكيب الملائمة لجيله، فمن هنا تنوعت الألفاظ ما بين صعوبتها وسهولتها حسب جيل الطفل.

أما خاصية العنوان فقد لعبت دورا رئيسا، فالعنوان هو العتبةُ النصية التي يدخل من خلالها إلى القصة ويتفاعل معها، وتشكل عاملا جاذبا له، فنلاحظ سيطرة أسماء الحيوانات على العناوين، وهذا ليس بالغريب فعالم الحيوانات محببٌ إلى الأطفال وقريبٌ منهم، فيتم توظيف قصة الحيوان بشكل رمزي لتصل القيم الإنسانية والتربوية للطفل بطريقة محببة، كذلك اختيار عناوين لأسماء شخصيات يزيدُ من رغبة الطفل في قراءة الحكاية، فلا بد أن مر هذا الاسم في محيطه القريب، أيضا نجد قصصا كثيرة عُنونت بأسئلة استفهامية، مما يُحفز الطفلَ ويُثير رغبته في القراءة لمعرفة الإجابة.

– وماذا عن المكان في هاجس الفلسطيني؟

إن المكان هو هاجس الفلسطيني .. الخوف من فقدانه، ومحاولة تهديده، فتعمل القصص الفلسطينية على ترسيخ المكان في عقول وقلوب الأطفال.

– وماذا عن دور الفضاء السيميائي في أدب الطفل؟

يلعب الفضاء السيميائي دورا مهما في أدب الأطفال، فسيميائية الغلاف تكمُن في أنه مليء بالحياة من خلال ألوان بارزة ووجوه باسمة، كذلك فهناك أهمية لصورة الطفل في رسومات قصص الطفل الفلسطيني، فالرسومات لا تقل أهمية عن الكلمات واللغة، فهي تروي الحدث أو تصاحب اللغة وتساعدها في توضيح بعض الأجزاء غير المفهومة فيها، وتستمد الرسومات والصور أهميتها من قدرتها على مخاطبة الأطفال وإثارة مشاعرهم والوصول إلى أذهانهم دون الحاجة إلى لغة مكتوبة في مرحلة سابقة لتعلمهم القراءة والكتابة.

– وهل نجح الأدب الفلسطيني نثرا وشعرا في تحقيق رسالته؟ ..

الأدب الفلسطيني نثرا كان أم شعرا هو مرآة لشعبه بأحلامه وآماله بنكبته ومأساته، فمن هنا تكمن أهميته فهو يُمثل سردية فلسطينية مقابل السردية الصهيونية التي تُحاول تشويه الحقائق التاريخية، والأدب هو نوع من أنواع المقاومة وقد مر بمراحل عديدة ليصل إلى مستواه الحالي المُعترف به فنيا وأدبيا.

– تعاني المرأة العربية من قمع الرجل في مجتمع ذكوري وإلي جانب هذا تعاني الفلسطينية من قمع آخر وهو قمع الاحتلال.. فهل نجحت الفلسطينية في كسر أغلال صور القمع؟

حاولت الروائية في فلسطين السعي الحثيث إلى هدم أغلال الذكورية فانطلقت الرواية الفلسطينية من ذات أنثوية مستلبة ردا على الذكورة المهيمنة في رواية الرجل

ونجحت إلي حد كبير من خلال خصوصية تجربتها الفنية، وقد اتضحت خصوصية الخطاب النسوي عبر خصوصية اللغة، فبدت صيغة المُتكلم هي الصيغة الأكثر انتشارا في رواياتهم ودخول ملامح من سيرتهم الذاتية، كذلك تطرقت إلى كسر (التابو) من خلال الثالوث المحرم : الجنس السياسة والدين، وتميزت لغتها بكونها شعرية فجاءت الروايات التي نحت هذا المنحى رمزية مُكثفة ووصفية توظف المجاز والتشبيه وتتحول إلى لغة داخلية ذاتية تضمنت المونولوج بما يحتويه من لغة تأملية وبوح بالمشاعر.

– وماذا عن التأثر والتأثير بين الأدب الشعبي العربي والفلكلور العبري؟

الأدب الشعبي هو ثقافةُ الشعوب، ونجده في العالم كله يجمع تراثهم وحضارتهم، وفي خضم قراءاتي للفولكلور العبري لمستُ تأثرا بالفولكلور العربي، فقد تعددت مصادر الأدب الشعبي العبري، فالمصدر الأول كان من الكتب الدينية التوراة والتاناخ، فيما تنوعت التأثيرات الأخرى من الحضارة العربية والغربية المختلفة نظرا لوجود اليهود في البلاد العربية المختلفة والأجنبية، كذلك قبل قيام الدولة الصهيونية لم تكن اللغة العبرية لغة محكية لدى الشعب اليهودي، فقد تكلموا العربية والإيديش واللادينو والفارسية ولهجات أخرى، ومن البديهي أن يقوموا بقص قصصهم الشعبية بلغة هذه الحضارات المخلفة، فمن هنا ظهرت مسألة التأثر والتأثير بين الأدبين العربي والعبري، إضافة إلى حرص الأدب العبري على إضفاء صفات للقصص بحيث تصبغها بقيم ومعتقدات الديانة اليهودية، سواء كان هذا في توظيف شخصيات دينية رئيسة في القصة الشعبية، أو ذكر أسماء لأعياد يهودية كالغفران والحانوكاه والفصح، وحرصوا كل الحرص على إدخال مبادئ تربوية في قصصهم.

– تعبرين كثيرا في كتاباتك الفيسبوكية عن عشقك لمصر فبمن تأثرت من الأدباء والنقاد المصريين.

مصر عشقي ولن تكفيها كلماتي، بداية قبل أن أكون ناقدة تربيت على الأفلام المصرية فتعرفت على عاداتهم وطباعهم، وأحببت الشعب المصري صاحب الروح الجميلة المرحة الذي يقاوم جراحه بالابتسامة، وكبرت على روايات نجيب محفوظ منذ صغري وبدأت بوادر النقد لدي تظهر منذ صغري فقد كنت وما زلت عاشقة للفن المصري وأعشقه أكثر عند تحويل رواية إلى فيلم سينمائي أو عمل درامي فيبدأ حسي النقدي بالمقارنة.

كذلك أنا صوفية الهوى فعشقت أسوان بزيارتي الأولى لها وأحببت شعبها الطيب الذي لم يلوثه عصرنا المادي وأحلم بالعودة إليها مجددا، كذلك تأثرت بروائيين كثر أمثال نجيب محفوظ، يوسف إدريس وفي فترة مراهقتي كنت أنام على روايات إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي.

وفي مجال النقد كنت وما زلت عاشقة لأجيال نقدية عظيمة: طه حسين عباس محمود العقاد محمد حسنين هيكل، د .محمد عبد المطلب ود. صلاح فضل، ود.علاء عبد الهادي، و د. مصطفى الضبع وغيرهم.

– شغوفة بالرحلات ولا تتهيبين صعود الجبال واختراق الأماكن الوعرة وزيارة الأمكنة النائية.. فهل وراء ذلك هدفٌ أم أنها مجرد هواية؟

من صفات المُبدع السفر وحب المغامرة وتفسير ذلك أننا في مرحلة الطفولة نمتاز بخيال واسع وخصب ولكن عندما نكبر ننقسم قسمين الإنسان العادي يفقد قدرته على الخيال أو يتحول إلى خيال محدود، أما الإنسان المبدع فيكبر وطفولته داخله فيجد خياله مرتعا خصبا يسرح فيه ويمرح، والطفل مُغامرٌ بطبعه فهو لا يفقه مسئولية تحديد طبيعة الخطر المُحدق به، وهكذا أنا كبرت واحتفظت بالطفلة المغامرة داخلي، أذكر أنني كنت طفلة شقية جدا وعندما كبرت انشغلت بطموحاتي الأكاديمية، فحددتُ من حرية طفلتي حتى عادت من جديد بقوة، فأنا منذ صغري رياضية فزت بجوائز عديدة في الجري السريع وفي كرة السلة، كما أنني عاشقة للطبيعة فهي تداعب خيالي وتأخذني لعالم الأحلام والرومنسيات التي أعشق ، وعندما أمارسُ رياضة تسلق الجبال أشعر باقترابي أكثر من الطبيعة لنتحد ونصبح كيانا واحدا فلم تعد مجرد هواية إنما هي اكتشافٌ لذاتي ولقدرتي على التحديات في كل مرة أقوم بمغامرة جديدة، وهي تعبير عن رفض الطفلة داخلي أن تكبر فهو نوع من الهروب من عصرنا المادي، ففي الطبيعة ينتصرُ الخيال .

– كثيرا ما لفت العقاد لأثر المكان في إبداع المبدع فهل للبحر الذي تعشقينه والخضرة والمياه دورٌ في إبداعك؟

كما أشرت سابقا أنا خيالية لدرجة قد تفوق الخيال وكما يتساءل جبران في قصيدته ” هل اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور“

فأنا عاشقة للطبيعة سواء كانت غابة أم بحرا ولهذا أعشق السفر والترحال، ولكن للبحر مكانة خاصة في قلبي فهو يُشبهني بكل تناقضاته .. هائج وهادئ، حزين وثائر، قوي ومشاكس، وهذا هو الإبداع بحد ذاته فهو اجتماع التناقضات لتشكل إبداعا مائزا.

– حالت أنوثتك بينك وبين ولوج عوالم إبداعية؟

لا أعتقد فانا سعيدة لكوني أنثى ولم أجد عائقا يمنعني من التحليق في سماء الإبداع لكوني أنثى ولكن عتبي الوحيد علي تهميش المرأة الناقدة في مجتمعنا الشرقي الذكوري فرغم وجود ناقدات يستحققن تسليط الضوء على أعمالهن النقدية لا نجد اهتماما بهن

وأنا أعتز بكوني أنثى ولا أؤيد مصطلح الأدب النسوي، وأعتبره تهميشا للمرأة المبدعة ولكن ما يميز ما تكتبه المرأة خصوصية اللغة الشعرية روائية كانت أو شاعرة، أما في مجال النقد فالآليات النقدية هي واحدة، التي توظفها الناقدة مثلها مثل الرجل ولكنها قد تتفوق عليه في اهتمامها بالتفاصيل .