أين الفن وأين الفنانون؟!

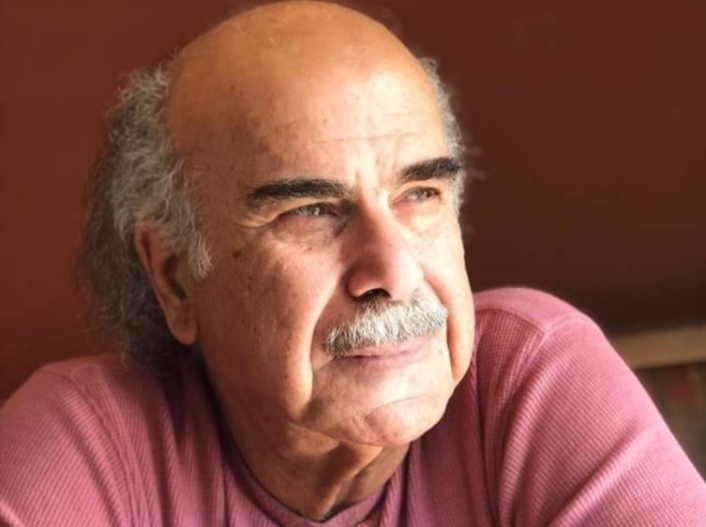

عبد الهادي شلا | فنان تشكيلي _ كندا

ليس من المبالغ فيه أن نقول بأننا عشنا زمنا جميلا في بعض مراحله و مازلنا نسترجع بعضا من تفاصيله كلما ضاقت مساحة الجمال من حولنا وأقصد ما كان فيه من فنون رسخت وبقيت تقاوم دعاة التطوير والعصرنة الذين تواروا خلف ستار صنعوه لقلة حيلتهم في أن يكونوا على المستوى الرفيع في التعامل مع القيم التي رسخت وبقيت تقاوم الزمن .

الصدق والتفاني الذي تميز به العباقرة الأوائل نكاد نجزم أنه كان سببا في عشقهم لما أرادوا أن يخلدوه من مشاعر استحوذت على كل خلجاتهم فكان هذا الإبداع وعليه جاء التقديرالإجتماعي ثم المادي رغم قلته لكنه كان كبيرا في وقته.

على امتداد الوطن العربي برزت أسماء من المؤلفين والملحنين والمطربين كما كان يوازيها بمثل قيمتها في فنون المسرح والسينما كما في الفنون التشكيلية وفي عالم الأدب والثقافة وضعوا أسسا وقواعد لكل فروع الثقافة والمعرفة وصلوا إليها من خلال تطوير ما ورثوه ووقع تحت أيديهم و مما اكتسبوه من تجارب الأخرين الذين احتكوا بهم أو من الذين حطوا رحالهم في البلاد العربية خلال فترات الإستعمار.

فماذا حدث كي تنحرف البوصلة بعيدا وتهجر هذه القيم حتى على المستوى الاجتماعي والسلوك العام؟!

هل صحيح ما يدعيه البعض أن تغير سمات العصر هي السبب!!

قد نتفق أن لكل عصر سمات و نختلف في أن الحياة الجديدة يمكن أن تكون سببا في تحطم القيم وإلغاء مضمونها لأن كل عطاء في مجاله أساسه أن يصب في مصلحة “الإنسان”، فإن ابتعد وجنح فقدَ أهم دعائمه التي يرتكز عليها وفقد أعز ما فيه وهو شرف البـَذل والصمود أمام كل مُدمـِر ومخرب لشخصية الأمم والتطاول على موروثاتها.

تفضل علينا الزمن – الذي يتوارى رويدا- وراء موجات كاسحة استسهل أصحابها الطريق في توفرالأدوات التي تعينهم في التسلق على وجدان المستمع والمُشاهد و توسع دائرة نشاطهم وتأثيره،وهي نفس الأدوات التي حطت من قـَدرِ الثقافة والذوق العام حين وَجـَدَ من يرسم لها طريقا منحرفـًا عن أصل ما وُجـِدَت من أجله هذه الأدوات!

الزمن تفضل علينا بأن منحنا من المطربين والملحنين الذين تنافسوا بشرف على تقديم أفضل ما استطاعوا أن يصلوا إليه ليكون الناتج على أكمل وجه بينما اليوم غابت هذه الصور ة الجميلة في تخاصم وتشاجر بل وسلوكيات تصل حد الفضائح بين فناني الزمن الذي نعيشه وهم يتسترون بالحداثة والعصرنة!!

ذكر الموسيقار فريد الأطرش أن محمد عبد الوهاب الذي وقف يرتجف خلف المسرح بينما أم كلثوم تغني “أنت عمري” في أول لقاء بينهما1964 وبمجرد أن انتهت توجه من هناك إليه في بيته وقد كان يستمع إليها عبر الإذاعة ليسمع رأيه في اللحن!! أي نُبلٍ هذا الذي كان بين عملاقين غير أنه الحرص على تقديم ما يمكن أن يزيد من رصيد كل منهما فنيا وأخلاقيا بل وجماهيريا؟!

تقول الفنانة”نادية لطفي” عن “عبد الحليم حافظ” وقد قاسمته بطولة فيلم”الخطايا” في منتصف الستينيات أنه كان حريصا على كل التفاصيل ووصفته بدقة أكثر “كان يقرأ السيناريو كما لو كان يحضر لرسالة الدكتوراه!!”.. فأين نجد مثل هذه النفوس الجميلة اليوم وهي التي منحتنا “الزمن الجميل” الذي نترحم عليه؟!

الشاهد يقول أن كل تغيير من حولنا قد أصاب شيئا ما لكنه قليلا ما أ ُحسن تطويعه واستخدامه.!

°°°°°°°°°°

الأيام الجميلة في كلية الفنون الجميلة البنت الحلوة التي تحولت إلى شبح!!

لاشك أن أكثرنا يحن لأيام الدراسة وخاصة الجامعية حيث تتبلور فيها شخصيته وتتفتح أمامه أبوابا للعلم والمعرفة التخصصية والحصول على شهادة عليا كنا نطلق عليها (رخصة) لممارسة الحياة العملية.. ولكل جامعة أو كلية تقاليد وأعراف عند بدابة العام الدراسي أو عند نهايته.

وفي كلية الفنون الجميلة بالقاهرة حيث تخرجت تقليد مستمد من كليات الفنون الجميلة الفرنسية على الأرجح مع الفارق الإجتماعي فقد كنا نمارس تقليدين أحدهما عند بداية العام حيث تكون الفريسة فيها هم الطلبة الجدد الذي يلتحقون بالدراسة بعد بداية العام الدراسي بأسبوعين إذ يكون الطلبة القدامي قد استقروا في نظامهم التعليمي.

ولأن كلية الفنون الجميلة تتميز عن غيرها من الكليات في شخصيتها وطبيعة التعلم فيها وحرية الحركة والعلاقات بين الطالب والأستاذ (الذي هو فنان ومتخرج من نفس الكلية) هي علاقة أقرب إلى الأخوة والصداقة في نسبة كبيرة منها،وإنني أؤكد على ذلك من خلال علاقتي بأساتذتي من الفنانين حتى هذا اليوم إذ مازال بيننا اتصالات ومراسلات رغم تخرجي منذ أكثر من 30 عاما.

المهم..كنا في بداية العام الدراسي مجموعة من الطلبة والطالبات في السنة النهائية وهذا يعني أننا من أصحاب الخبرات حين قررنا ممارسة طقوسنا وعاداتنا في مثل هذه الأيام.

جلسنا على جانبي الممر الوحيد الذي يؤدي إلى حديقة الكلية وبعد الباب الرئيسي مباشرة نتحين الفرصة لاقتناص صيد من الطلبة الجدد، ولم يطل انتظارنا فقد توقفت سيارة تاكسي عند المدخل وترجلت منها فتاة جعلتنا نحن الطلبة نفغر أفواهنا لسحر جمالها وأناقتها، فقد ارتدت قميصا أبيضا من النوع الفاخر وتنورة ميني جيب سوداء،على بشرة خمرية زادها جمالا ميكياج هادئ وشعر أسود ملفوف إلى الخلف كأنها نجمة سينمائية ، بينما الطالبات نظرن إليها بغيظ شديد..فقد استفزتهن منذ أن أطلت للوهلة الأولى، فتأهبن لاستقبالها وسط انبهارنا بجمالها ولكننا لا نجرؤ على ممارسة أي طقس عليها كونها فتاة فهي من تخصص الطالبات(المخضرمات) واللاتي يفهمن أصول اللعبة في التقاليد الجامعية.

فما أن دخلت باب الكلية حتى التفت حولها ثلاث من الطالبات كن على أهبة الآستعداد حيث أخفت كل واحدة منهن لعبة أطفال على شكل مسدس بلاستيكي يمكنه أن يرش الماء ولكن الأمر هنا مختلف فقد تم حشو المسدس البلاستيكي بالألوان المائية الذائبة في الماء.

وما أن تقدمت الطالبة الجديدة وهي تمشي الهوينا كأنها غزال شارد يتمشى على ضفة النيل حتى التفت حولها الطالبات المخضرمات الثلاث وأخذن يرحبن بها وأخذنها بالأحضان بينما مسدساتهن المائية تغرق قميصها البيض وتنورتها الميني جيب السوداء بالألوان وهي تتلوى بينهن وتصرخ محاولة التخلص من تلك الحلقة التي وقعت فيها وسط الزغاريد والصفير والطبل إلى أن جاءت طالبة رابعة من المخضرمات وكانت صاحبة جثة ضخمة وصوت جهوري وصرخت فيهن وهي تمسح للمسكينة وجهها بيدها السمينة الملطخة ببودرة الفحم الذي نستخدمه في الرسم حتى أصبحت الفتاة المسكينة شبحا وتغيرت ملامحها بالكامل وهي تصرخ وتستغيث، ولكن هيهات!

بعد الدقائق القليلة التي استغرقها هذا الاستقبال أخذت الطالبة صاحبة الجثة الضخمة (طاقيتي) عن رأسي لتجمع بعض النقود من الطلبة الذين كانوا يشاهدون الموقف وهم يضحكون ويعلقون عليه، ثم أعطتها إلى الطالبة الجديدة بعد أن استرضتها بكلمات طيبة وشرحت لها أن هذا تقليد نقوم به ومن سوء حظها أو حُسنه فقد كانت هي الفريسة وقالت لها: إذهبي إلى البيت وغيري ثيابك فأمامك خمس سنوات من الدراسة ستقومين بهذا الدور في العام القادم وستستقبلين زميلات جدد.

بعد فترة عرفت أن هذه الفتاة هي الإبنة المدللة لأحد أشهر فناني المكياج في السينما المصرية، واكتشفت أيضا ومن خلال رحلة للكلية بالقطار إلى خارج القاهرة أنها تضع رموشا اصطناعية وشعرا مستعارا وأن جمالها الذي أخذ الألباب كانت تصنعه مساحيق التجميل.