يا ليلة العيد آنستينا

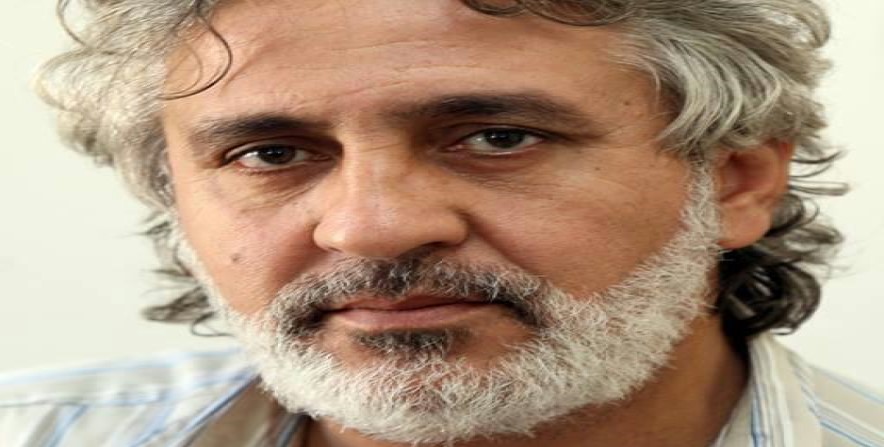

محمد جميل خضر | سورية

في الظهائرِ التي كنّا فيها كثيرين نُنيرُ عينَ الشمس.. وكان أبي جميل.. وكانت هيجر.. وكان باجس.. وكانت أمي لبيبة.. وكانت رحيلة.. وكان رزق.. وكانت جَمعتُنا تعمُرُ بهم جميعهم.. كان الزمانُ أحلى.. والخيرُ أجلى.. وأفقُ التوقّعِ أعلى.. كان الظهرُ موعدَ الصَّخبِ الفرحانِ بخبزِنا كفافَ يومِنا.. بقليلٍ من حواضرِ الدارِ الكبيرةِ بأنفاسنا.. الصغيرةِ بغرفِها.. غرفةٌ ومطبخٌ وأمٌّ تَعْجِنُ لَمْحَ الحُقول.. كان المطبخُ فضاءَ ضيافتِنا بِساترٍ قماشيٍّ يقول صمتُه ما هُوَ أغنى مِن كلِّ لغات الكلام.. كنّا بكلِّ أخطائنا وخطايانا أسرةً مستورةً بِالرضا.. طالعةً من وعدِ الغَضا.. ضاربةً موعدًا مع غيمِ الفَضا.. نفتحُ البابَ قَبْلَ قَرْعِ الجَرَس.. نُشْرِعُ النوافذَ للأفئِدة.. نشربُ الساعات على مهْلِ ظلّها شجرةِ التوتِ الوحيدةِ قبلَ موتِ الثوابت.. في تلك الظهائرِ البعيدةَ في السنين.. القريبةَ في البالِ والمِخيالِ والآمال.. كانت الحكايةُ واحدة.. والبندقيةُ صامدة.. والجيرانُ أهل.. والحارةُ جامعة.. والأكفُّ مِن فَرْطِ التشوّق دامعة.. وأمّي تغنّي “يا ليلة العيد آنستينا وجدّدتي الأمل فينا يا ليلة العيد”.. أمّا أبي فكان يعيد لِقمصانِ الرجال وتنانيرِ النساء قَيافةَ الاسْتواء.. وعلى عكسِ المثلِ الشائع، كان الكيُّ أوّلَ حلولِه.. والشَّجى تباريحُ هَناه.. كُنّا هُناك.. فما الذي بقيَ من وُعودِ قصتي هُنا؟ وهل أنا ما أزال أنا؟