السينما في لاتفيا تبحثُ عن هويّتها في “عاصفة من الأرواح”

فيلم"عاصفة من الأرواح Blizzard of Souls" مأخوذ عن رواية للكاتب ألكسندر غرينر

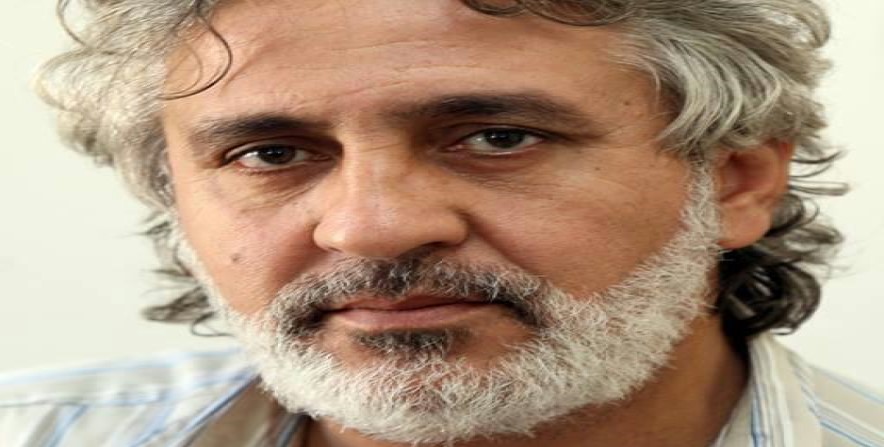

بقلم: محمد جميل خضر

يُثير الإعجاب، حقيقةً، هذا الدّفق اللافت من الشعور الوطني لِشعبٍ لا يتجاوز عدده المِليوني نسمة (مليون و800 ألف بحسبِ إحصاءاتِ عام 2021)، الذي تعكسه روح الفيلم الحربيّ اللاتفيّ “عاصفة من الأرواح/ Blizzard of Souls” المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب اللاتفي ألكسندر غرينر، والمتناوِل، بشكلٍ أساسيٍّ، كيف فرضت لاتفيا مع نهاية الحرب العالمية الأولى هويّتها الوطنية القومية العِرقية البلطيقية، دافعة ثمنًا باهظًا من أجل تحقيق ذلك، حين قدّم عشرات الآلاف من شبابها أرواحهم ليسعدوا في نهاية الفيلم (إنتاج 2019)، بِعلم بلدهم بلونيْه الأحمر والأبيض يرفرف فوق سارياتِ مبانيهم العتيقة، ويحملُه المحتفلون، وتحملْنه المحتفلات بإعلان انبثاق لاتفيا من قلب الحرب والبلطيق نهايات عام 1918 (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918).

هويّات حارّة في بلاد باردة

الاتفاق على هويةٍ جامعةٍ موحَّدةٍ وموحِّدة ليس هاجسًا لاتفيًّا فقط، إنه الشغل الشاغل لِدول البلطيق والدول الإسكندنافية وعموم دول الشمال؛ هذا ما جرى مع آيسلندا، التي لا يصل عدد سكانها إلى 400 ألف (372 ألف بحسب تعداد 2021)، ومع فنلندا، وليتوانيا التي عُقِدت فيها، أخيرًا، اجتماعات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأستونيا (تعدادها مليون و300 ألف)، والنرويج، وربّما تسعى، حتى، غرينلاند (الجزيرة الشمالية الباردة) التي لا يزيد عدد ساكنها على 60 ألفًا، ذات يوم، إلى الاستقلال الكامل عن مملكة الدنمارك، رغم تمتّعها حاليًا، بحكمٍ ذاتيٍّ، وحكومة منفصلة عن الحكومة المركزية في كوبنهاغن، وعلمٍ خاص بها يحتوي على الألوان نفسها التي لِعلم الدنمارك، ولكن بترتيبٍ مختلف.

هويّات وقوميّات نسجت على مدى قرون طويلة متداخلة لغتَها الخاصة بها، من تجميع لغات أُخرى، من دلالاتٍ بعينها، من شكْلِ تفاعلٍ خاص مع البيئة والثّلج والغاباتِ والأنْهار والمحيطاتِ حولَهم، والأيّام على توقيت مُناخهم، من نَظْمِ شعرائهم، وأناشيدهم الوطنيّة (لوفسونجور، مثلًا، نشيد الآيسلنديين الوطني “يا إله أرضنا”، أو “والله يبارك لاتفيا” النشيد الوطني اللاتفي)، من سِيَرهم وأساطيرهم (ساغا نيال الآيسلندية على سبيل المثال)، ورموزهم القومية (إريكُ ثورفالدسون المعروف باسم إريك الأحمر، على سبيل المثال، عند الآيسلنديين والنرويجيين). هويّات صنعوها من إصرارهم أن يكون لهم، بشكلٍ مستقلٍّ حُر، مكانهم المحترم والمُصان فوق أرض الوجود، متحرّرين من هيمنة ألمانيا، وروسيا القيصرية، وروسيا الشيوعية (الاتحاد السوفياتي السابق)، ومن هيمنةِ الطقس وقسوته في بعض تلك البلدان، ومتخلّصين من أسباب العزلة التي يولّدها بُعد المسافات، وهوْل المحيطات، واختلافُ العادات، وصَلَف العقول، ووَعَر الدروب.

هويّات مستقلّة وجدوا ضالتهم بانتزاعها بعد حربيْن كونيّتيْن داميتيْن، وبعد صراعٍ مع البشر والجنّ والشجرِ والحجرِ والمطرِ ومختلفِ موجباتِ الخطر.

أُنشودةُ الفيلم

فيلم “عاصفة من الأرواح” لا يغرّد خارج كل هذا السرب من مارشاتِ صريرِ الاستقلال، حيث نسمع اللحن وطنيًّا مشبّعًا بروح الانعتاق، ومشعًّا بالأحلام الصاعدة مع مشاوير الرعي اليومية (معظم الدول الواردة أعلاه زراعية، استأنست، إضافة لخيراتِ الأرض، مواشي البقاء، وأسماك البحار).

“يكشف فيلم “عاصفة من الأرواح” عن عبثيّة الحروب، ويغوصُ في دوّامةِ تركيزٍ داميةٍ استغرقت أكثر من ساعتيْن حول لا جدوى الحروب وَبشاعتها ولا إنسانيّتها”

صحيح أن موسيقى الفيلم التي نالت أكثر من جائزة خلت من الأبواق، والطبول، والصنْجات، ومَزامير القِرَب كما هي حال الموسيقى العسكرية (موسيقى المارش العثمانية على سبيل المثال)، ولكنَّ روح الفيلم صدحت بتلك الموسيقى، وتلك الآلات. بالطبع موسيقى الفيلم لم تخلُ تمامًا من الإيقاعات، بل شكّلت تلك الإيقاعات (الغربية منها على وجه الخصوص) خلفية مؤثّرة لمعظم موسيقى الفيلم، لكنها لم تكن الموسيقى المسيطِرة، بل الكمنجات وباقي آلات الأوركسترا الغربية، من وتريات أُخرى مثل التشيللو والكونترباص، ونحاسيات النفخ، ومفاتيح البيانو، وما إلى ذلك.

أنشودةُ الفيلم، هي، بالتّالي، أنشودةٌ مجدولةٌ بحروفِ الهويّة الوطنيّة القوميّة المُشرقةِ بالأَمل.

عبثيّةٌ حمراء

بمختلفِ درجات ألوان الدم، يكشف الفيلم عبثيّة الحروب، يغوص في دوّامةِ تركيزٍ داميةٍ استغرقت أكثر من ساعتيْن، وتحديدًا 123 دقيقة هي عدد دقائق الفيلم، حول لا جدوى الحروب، وَبشاعتها، ولا إنسانيّتها. إنها الحرب التي لا بد منها، من وجهة نظر ثانية، لتثبيتِ هوية، أو لانتزاعِ حق، أو للانتقامِ من قتلة أُم، أو أب، أو كلب أسرة وديعة، كما هي حال أسرة آرتور فانغاس (الممثل الشاب أوتو برانتيفيكس) بطل الفيلم الذي لم يكن يبلغ السابعة عشرة من عمره، عندما تخلّى عن وداعة القرية المُسالمة، وعن حبيبة الطفولة، وعن كل شيء، ليلتحق بجيش الدفاع عن الوطن، الذي لم يكن، حتى تلك اللحظة من تاريخ الحرب الكبرى، ومن تاريخ لاتفيا، سوى حلمٍ، وأمنيةٍ ممهورةٍ بالإرادة، معمَّرةٍ بالتحدّي.

هكذا، فجأة، أصبح الشاب بملامحه الطفولية البريئة، جزءًا من لعبة الكبار، وأصبح يحمل على عاتقه جزءًا من مسؤوليات حماية بلده الشماليّ البلطيقيّ الصغير، من أطماع قيصريّتين عُظميين أيامها: القيصريّة الروسية والقيصريّة الألمانية، ولاحقًا، وخلال أحداث الفيلم، من تخلّي السيبريينَ عنهم، وخيانتهم لهم.

كان كلُّ شيءٍ هادئًا على الشاطئِ الشرقيّ لِبحر البلطيق، لولا تلك الحرب التي أزهقت أرواحَ نصف الشعب اللاتفيّ، كما يرد في شارة ختام الفيلم، ولولا فجيعة آرتور الذي طلبت منه والدته الاختباء تحت السرير لحين مغادرة دورية ألمانية راجلة، فإذا به يسمع صوت رصاصتيْن واحدة أردت أمّه، والأُخرى أردت كلبهم، حادثة غيّرت مسارات حياته، وجعلته مع والده الذي كان في المدينة حين وقوع الحادثة، وشقيقه الأكبر الذي كان مع والده، ينضمون جميعهم إلى كتائب المتطوعين اللاتفيين.

عبثيّةٌ تحوِّلُ آرتور إلى قائدٍ على مجموعة من الأطفال الأصغر منه سنًّا في معركة دفاعٍ عن جسرٍ لاتفيّ، علّمهم كيف يحدّدون الهدف، ثم يسددون، ثم ينخفضون لإعادةِ تلْقيم البندقية.

لا أعتقد أن المحاربين الناجين من الحروب كانوا يسعون إلى “الشهرة والمجد” الهتاف الذي طلب القائد الكبير أن تهتفَ الحشودُ بِهِ لآرتور وهو يتقلّد أعلى الأوسمة بعد الحرب، وبعد أن نجا من الموت المحتّم أربع مرّات، لعلّهم في قرارة أنفسهم يتساءلون متى تنتهي عبثية الحروب. هم، حتمًا، لن يُعدموا وظيفة أُخرى غير تبادل القتل في المعارك، والخوض في وحْلِ خراب القرى، وموت الحياة.

الحب على الجبهات

الحب على الجبهات يختلف عن مثيله أيام السلم. آرتور الذي اِنْتَزع نفسه طوعًا من علاقته الغرامية الطفولية مع ميردزا (ليفا فلورنس) ابنة قريته، يقع هذه المرّة بغرام مارتا (غريتا تروسينا) التي تطوّعت خلال الحرب للعمل ممرضة، في حين والدها وشقيقها في الصفوف الأمامية من الجبهة. مارتا، خلال وجوده على الجبهات، صارت الوجهة التي يرسل إليها رسائله، بعدما اكتشف أن رسائله إلى ميردزا لا تصل. لاحقًا، تتحوّل مارتا، التي قضى والدها وشقيقها على الجبهات، رمزًا للهويّة الوطنيّة التي تكبر كل يوم، ويتحوّل ارتباط آرتور بها لأكثرِ من مجرّد هوى طفوليٍّ تآكلَ مع الأيام.

ماذا عن الهويّة السينمائيّة؟

بقدرِ ما خاض الفيلم في موجبات الهوية اللاتفية على صعيد البُعد الوطنيّ والقوميّ والسياسيّ، بقدر ما شكّل الشريط الثاني لِلمخرج دزينتارس دريبيرغس، بعد شريطه الأول “ستة لاعبين” (2016)، تخبطًا في أركان تلك الهوية على صعيد الفن السينمائي؛ فالفيلم بِزوايا تصويرِه، وَمتواليات مشاهده، وسُبُل إثارتِه، ومشاهدهِ الحربيّة، يحقّق مشروعيتَه بوصفهِ نسخةً أجنبيةً (غيرَ أميركيةٍ) من السينما الهوليوودية، حيث يمكن التقاط تقاطعِهِ مع كثيرٍ من أفلام الحرب العالمية الأولى المُنْتَجَةِ في بلاد العم سام. حتى موسيقى لوليتا ريتمانيس التي نالت الجوائز، لم تزفُر أشواق غابات لاتفيا، ولم تغرّد بأصوات عصفورها الوطنيّ طائرِ الذّعرة البيضاء. ميزانيات الفيلم، بدوْرها، حاولت الاقتداء بالنزعة الهوليوودية التي تؤْثر الأفلام الضخمة إنتاجيًا، ولهذا تخبرنا بعض التقارير أن ميزانية إنتاج الفيلم هي الأكبر على صعيد دول البلطيق جميعها (لاتفيا وليتوانيا وأستونيا).

غيّرت الحربان العالميّتان وجه أوروبا الحديثة والمعاصِرة إلى الأبد، كبّلت أُممًا، وحرّرت أُممًا، وكانت طيلة سنوات الحربيْن ثقافة يومية، وسببًا لمئاتِ ملايينِ حروف الحِبْر المُسال. يقول أحد جنود الفيلم: “طالما أنني لست في المنزل، فإن الحرب لم تنتهِ بعد”، ويصلّي آرتور بعد إصابته الرابعة ونهوضِهِ مُجَدَّدًا لِمواصلة تحرير وطنه قائلًا: “إلى إخواننا وآبائِنا الذين ماتوا وهم يدافعون عن وطننا”.