اكتب لأقرأك: قراءة في كتاب: “داخل الغرفة المغلقة” للأديبة رحاب يوسف

محمد موسى العويسات | القدس

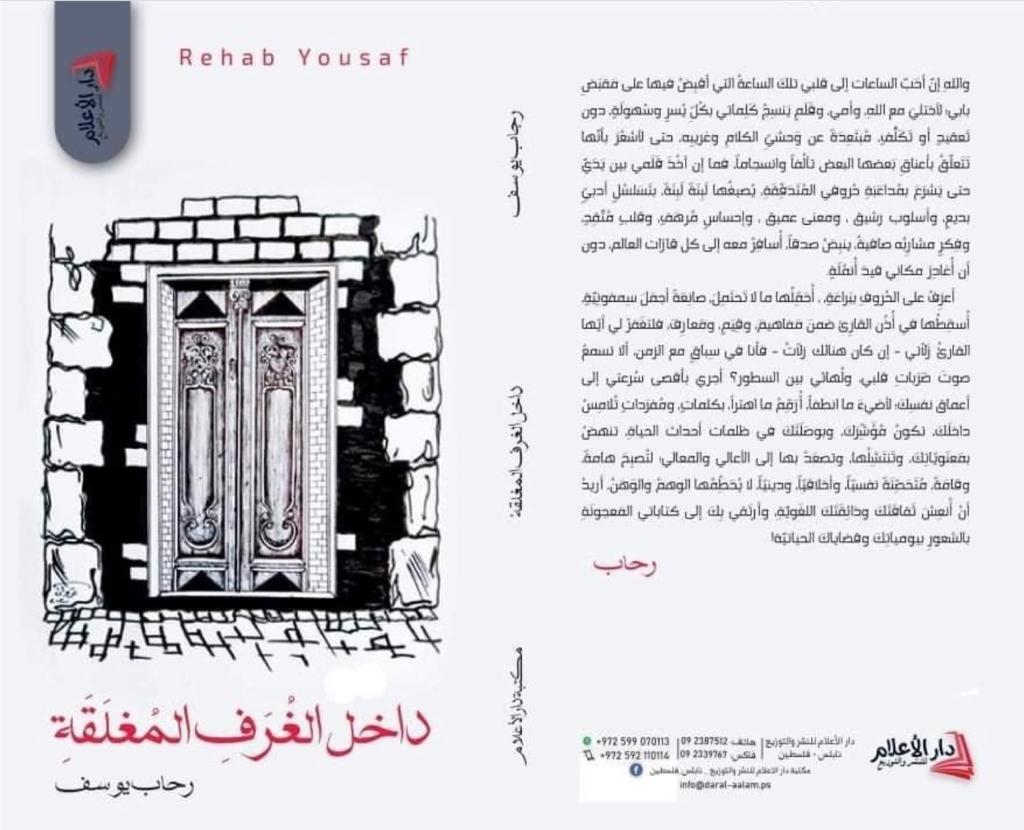

وصلني الكتاب أمس في نسخة إلكترونيّة من الزميلة الأخت الأديبة رحاب يوسف من طولكرم، يقع الكتاب في أكثر من سبعين صفحة.

الكتاب مجموعة من اللوحات الفنيّة، التي حرصت الكاتبة أن تكون بلغة أدبيّة جميلة، تجمع بين جزالة اللغة وسهولتها، لتكون مفهومة لكلّ قارئ أو لكلّ سامع، لأنّها قرّرت منذ البداية أن يكون ما كتبت هديّة لكلّ الناس وخصّت بالذكر الأمّيّ، تقول: أُهدي كتابي هذا إلى الذي لم يقرأهُ يوماً… إلى كُلِّ أمّيٍّ… وإلى كُلِّ مَن هُوَ مَجهولٌ في الأرضِ مَعروفٌ في السماء!

وقد حمل قولها: مجهول في الأرض معروف في السماء، دلالات كبيرة، ربّما قصدت به المخلصون المهمّشون، أصحاب الأعمال الجليلة المتقنة الذين لا يبغون من عملهم إلا وجه الله، فلا يلتفت إليهم أحد من القائمين على هذا المجتمع. فكان إهداء لافتا، وبخاصة قولها: إلى الذي لم يقرأه يوما. فهل تهدي شيئا إلى مَن لن تصله هديتك؟! هذه عبارة تشي بأنّ هناك في الكتاب شيئا من هموم الناس العامّة تقف عنده وتتحدّث عنه.

أمّا مقدّمة الكتاب فكانت بحدّ ذاتها لوحة فنّيّة مستقلّة، تجاوزت حدّ أو أسلوب التقديم لتكون ملخّصا لسيرة حياتها، والتعريف بنفسها، والوقوف عند محطّات أثّرت في نفسها وصاغت شخصيتها، تحدّثت فيها عن شغفها بالكتابة، والطريقة التي تكتب بها، وقد ميّز حديثها فيها الثّقة بالنفس التي لا تبلغ حدّ الغرور والاغترار. ويكفينا من مقدّمتها هذه الاقتباسات التي تشير إلى أنّها تكتب بوعي وقصد، وأنّها تحرص على عناصر الكتابة الأدبيّة، وأنّها تحمل رسالة تربويّة فكريّة، وكأنّها تحمل نفسيّة المصلح الاجتماعيّ، تقول: ” واللهِ إنَّ أحَبَّ الساعات إلى قلبي تلكَ الساعةُ التي أقبِضُ فيها على مَقبَضِ بابي؛ لأختليَ مع اللهِ، وأمي، وقَلَمٍ يَنسِجُ كَلِماتي بكُلِّ يُسرٍ وسُهولَةٍ، دون تَعقيدٍ أو تَكَلُّفٍ، مُبتَعِدَةً عن وَحشيِّ الكلامِ وغريبِه، حتى لأشعُرَ بأنَّها تَتَعلَّقُ بأعناقِ بَعضها البعض تآلُفاً وانسجاماً”.

وتقول موضّحة قصدها من الكتابة: ” أجري بأقصى سُرعتي إلى أعماق نفسِكَ؛ لأضيءَ ما انطفأ، أُرَمِّمُ ما اهترأ، بكلماتٍ، ومُفرَداتٍ تُلامِسُ داخلَكَ، تكونُ مُؤَشِّرَكَ، وبوصَلَتَكَ في ظلمات أحداث الحياةِ، تنهضُ بمَعنَويّاتِكَ، وتَنتَشِلُها، وتصعَدُ بها إلى الأعالي والمعالي؛ لتُصبِحَ هامةً، وقامَةً، مُتَحَصِّنَةً نفسيّاً، وأخلاقيّاً، ودينيّاً، لا يُحَطِّمُها الوهمُ والوَهَنُ، أريدُ أنْ أُنعِشَ ثَقافَتَكَ وذائِقَتَكَ اللغَويَّةِ، وأرتَقي بِكَ إلى كتاباتي المَعجونَةِ بالشعورِ بيومياتِكَ وقضاياكَ الحياتيَّة!

وتشير في مقدّمتها إلى أنّها أحيانًا تنقل تجاربها الشّخصيّة في الحياة، تقول: أحيانا أكتبُ بتلقائيةٍ، وأحياناً بمَنطِقٍ وعلمٍ، نَصّاً إبداعيّاً كاملاً مُتَكامِلاً، أستدعي فيه كلَّ قُدُراتي وطاقاتي، من خلال عُصارَةِ التجارِب الشخصيّةِ والغيريَّة، نَصّاً يُخاطِبُ قلبَ القارئ وعقلَهُ…. ليكونَ أكثرَ حُريَّةً، أكثرَ عطاءً، أكثرَ قُدرَةً وتحمُّلاً، نَصّاً يُمسِكُ بيَدِ القارئ، ويأخُذُه من دربٍ ضبابيٍّ إلى درب اليقين والوضوح، إلى رِحاب الله؛ ليَميزَ الحَقَّ من الباطل، الفضيلةَ من الرذيلة، العدلَ من الظلم، الصواب من الخطأ، فيطرَحَ عن نفسِه كُلَّ ما يُثقِلُها ويؤذيها وراءَ ظَهرِه، من وساوسٍ، ومخاوفٍ، وضعف، وأحزانٍ.”

وهكذا تكون الكاتبة قد جمعت في مقدّمتها بين نظرات نقديّة تقوم على مبدأ أنّ الفنّ والأدب هو رسالة تربويّة، فلا مقام لديها لمقولة الفنّ للفنّ، وبين سيرة ذاتية، تطرّقت فيها لشخصيّة أبيها، ولأثر موته في نفسها، وفاجعة فقدان أخيها رامي، ولدراستها الجامعية، وللّحظات أو الأيام الأولى من دخولها معترك الحياة التعليميّة مدرّسة، والكاتبة في حديثها عن المدارس وإداراتها وزميلاتها في مهنة التعليم، في هذه المقدّمة وفي اللوحات الداخليّة الأخرى، تكشف الكثير من عورات هذه المؤسّسات التعليميّة، إدارات ومعلمين، وتظهر مدى معاناتها في تلك الأجواء الذي يتحوّل فيها المربيّ المعلم إلى إنسان مجرّد من القيم ومن الرسالة التي يحملها، فينزلق في متاهات سوء الخلق وخشونة المعاملة والغيرة والحسد، وهذا يترك أثرا نفسيّا على الطرف المقابل الذي هو المربّي الملتزم برسالته المخلص في أدائه. ويبدو أنّ الكاتبة كانت تضيق ذرعا بهذه الأجواء المتخلّفة. ويشي حديثها هذا بأنّها لجأت للكتابة من أجل الإصلاح ولتفريغ ما في نفسها من ضيق وألم.

أمّا اللوحات التي شكّلت هذا الكتاب فكان أولها خاطرتها عن قريتها رامين، فكانت من الجمال اللغويّ والتصويري بمكان عليّ، فقد أبدعت في وصفها، وأظهرت صدق انتمائها وحبّها لها. تقول: “أحبَبتُ سُطوعَكِ وأنتِ تَجلِسينَ على عَرشِ الجَمالِ، مُتَوَرِّدَةَ الخَدَّين، تُوارينَ حَياءَكِ خَلف ثنيَّاتِكِ ومُنعَطَفاتِكِ، أحبَبتُ تِلالَكِ المُتَمَوِّجَةَ بقَوسِ قُزَح، شُموخُ قامَتِكِ الفارِعَةِ وهي تُعانِقُ السَّحابَ، امتدادَكِ وأنتِ تُطِلِّين على القُرى المُجاوِرَةِ امتدادَ البصَر بسِحرٍ وافتتانٍ، سَماءَك وهيَ تدنو منّي أريدُ مُلامَسَتَها…”

أمّا اللوحة الثانية فكانت بعنوان “رسالة إلى أبي” فكانت فيها متأثرة جدا لموته، فعبّرت بلغتها الفصيحة البعيدة عن التكلّف عن أصدق المشاعر، ومن صدق مشاعرها أنّها تلجأ إلى الله في مصابها وتعزّي نفسها بفناء هذه الدنيا وأنّه لا خلود فيها، وبالدعاء له. فحزنها لا تكلّف فيه، فهو حزن فتاة فقدت من أثّر في شخصيتها وكان سندها ومصدر قوتها، وكانت معجبة به. ومن الأدلة على عدم تكلّفها أن قدّمت ذكر بلدتها رامين على تلك الرسالة.

وأمّا اللوحة الثالثة فخصّصتها للحديث عن المِهنيّة في العمل وأخلاقها، قدّمت لها بتعريف المهنية العمليّة أنًّها “سُلوكُ الفرد في العمل، ومدى نَزاهَتِهِ، وأمانَتِهِ، ووفائِه للعمل، والزملاء”، وانطلقت في الحديث عن تجربتها الشحصيّة في المدارس، وما عانت منه من انعدام المهنيّة لدى الإدارات والزملاء، ووصفت الحال بشواهد وأحداث كانت هي نفسها محورها، فكانت صورة مقيته، فبدت الكاتبة تنزع لإصلاح الأحوال أكثر من سعيها لمجرد فضح المستور. وظهرت في تعاملاتها شخصيّة قويّة مثقّفة تجيد التعامل بعيدة عن الفحش والبذاءة.

وفي اللوحة الرابعة التي جاءت بعنوان ” سرّ النجاح ” بدت الكاتبة ذات نظرة ثاقبة تنمّ عن علو ثقافة وحكمة وتأمّل. فهي مقالة فكريّة تأمّليّة جميلة، جاءت فيها باقتباسات نافعة، وكانت أشبه ما تكون بالوصيّة، أو محاضرة علميّة. وميّزت بين طريقين للنجاح هما طريق التمنّي وطريق السّعي، وكان في حديثها خيط نفسيّ فلسفيّ جميل ومقنع.

“الفيس أكبر فخّ نصب للبشريّة” كان عنوان اللّوحة الخامسة ومحور حديثها، فقد أظهرت في حديثها مخاطره ووصفته بأنّه أكبر فخّ نصب للبشريّة، وأشارت إلى سلبياته ومنها الانشغال العظيم به الذي بلغ حدّ الإدمان، ولفتت الانتباه إلى حالة الرّضا النّفسيّ المزيّفة التي تتركها إعجابات المتابعين على نفس صاحب المنشور، وهذه لفتة جميلة وخطيرة. ولم تنس الكاتبة مخاطره الثقافيّة والفكرية إذ تقول: ” نحن على أرضٍ يَحتَلُّها غاصبٌ غاشمٌ، ونحن نعلم أنّه يُؤمِنُ أنَّ الغزوَ الفكريَّ أخطَرُ من أيِّ غَزوٍ عسكريٍّ، وأنَّ مثلِ هذه المنشورات التي لا تُغَذّي عَقلاً أو روحاً تُمَثِّلُ أقوى اجتياحٍ يغزو الشعبَ، ويُزَعزِعُ ثقافَتَهُ، وثِقَتَهُ بتُراثِهِ، وعاداتِه، وتقاليده.”

في اللوحة السادسة وكان عنوانها “حبّ الوطن فريضة” أشارت الكاتبة إلى أمر مهمّ في قولها: ” حُبُّ الوَطَن لا يكونُ عن طريق التلقين، حُبُّه شيءٌ عاطفيٌّ تَحصُلُ عليه عندما تعيش في ظروفِه، وتعبرُ وديانَهُ، ووِهادَهُ، وجِبالَهُ بخُطُواتِكَ، وتكونُ من المُعمِّرينَ له، لم يُعَلِّمنا أبي – رَحِمَهُ الله – حُبّ الوطن يوماً، لكن رأينا كيفَ روى عَرَقُه كُلَّ ذَرَّةِ تُرابٍ في قريتي، وهو يَزرَعُ هنا، ويُعَمِّرُ هنا، ويبني هُنا، يَتَمَنّى أن يراهُ في أمنٍ وأمانٍ دائمين” ، وهذه لفتة تربويّة ينبيّ عليها كثير من الأمور التي تخصّ الانتماء لهذا الوطن المغتصب، وهي نظرة تأمّليّة ثاقبة، فالسر الأول في تكوين حبّ الوطن هو العيش فيه بكلّ تفاصيله.

أمّا اللوحة السابعة وهي لوحة “اللغة أعقد العلوم” فجاءت الكاتبة بأقوال اقتبستها من علماء اللغة والتربية في العالم من عرب وغيرهم، وبدت أنّها تتبنى نظريّة أن يتعلّم الطالب اللغة بالتقليد والمحاكاة قبل أن يثقل بقواعد النّحو والصرف، وضرورة أن يمتلك أكبر قدر من المفردات يستطيع توظيفها في التعبير عن نفسه، وأنا شخصيّا أميل إلى هذا الرّأي، وعليه شواهد عمليّة يلحظها كلّ معلم ثاقب النظرة، وإن كانت قليلة. وتميّزت المقالة هذه بكثرة اللفتات البيانيّة من القرآن، فبدت الكاتبة على تواصل عظيم مع كتاب الله تفكّرا واهتماما بإعجازه البيانيّ.

في اللوحة الثامنة ” إدارة الأزمات” تناولت الكاتبة أمرا خطيرا في علوم الإدارة وبخاصّة الإدارات المدرسيّة، هو إدارة الأزمات، وكانت فيه ذات نظرة ثاقبة. وقد اعتمدت أقوال كثير من علماء التربيّة والنفس، فطرقت موضوعا حسّاسا بإيجاز وتكثيف ، يعدّ الإطلاع عليه نافعا لكلّ مثقف ولكلّ من له علاقة بالإدارات.

وأمّا أجلّ اللوحات وأعظم المقالات في هذا الكتاب فكانت اللوحة أو المقالة التاسعة التي جاءت بعنوان: ” التعليم تربية ومهنة” فكانت فيها مفكّرة تربوية اعتمدت تجاربها الشخصيّة في مهنة التعليم، وأشارت إلى أمور دقيقة منها قولها: “في عملية التدريس يُستَهدف الطالبُ من ثلاثة جوانبَ: المعرفةُ، والمَهارَةُ، والوجدانية، وينبغي على المُعَلّم أن يُرَكِّزَ على قِيمةٍ ما يُحَدِّدُها قبل دُخولِه الحِصَّة، ويَزرَعُها في طلابه.” ومنها العلاقة بين المدرسة وولي أمر الطالب، تقول: “لتَحسين العَلاقات بين المُعَلِّم والأهالي ينبغي إشراكَهم في الندوات، والمُناسَبات، والأعمال التطوُّعيّة، ووضعَ خُطّةِ تَوَقُّعاتٍ: ماذا يَتَوَقَّعُ الابن من الأهل؟ وماذا يَتَوَقَّعُ الأهلُ من الطالب؟ وللمرشِدِ دَورٌ إيجابيٌّ كبيرٌ في الوقوف عن كَثَبٍ، كيف نَخلِقُ في هذا المثلث (الطالب، والأهل، والمعلم) أضلاعاً قويّةً توصل بيننا؟”، وهناك أمور أخرى قد أجادت الكاتبة في الإشارة إليها بوجازة وتكثيف نافع غير مخلّ.

ثم تنتقل الكاتبة إلى لوحة اجتماعية ليست بعيدة من التعليم، هي الحياة الزوجيّة وتجعل عنوانها ” المرأة العنكبوتية” وتتحدّث فيها عن طباع بعض النساء في التعامل مع أزواجهنّ وأثر ذلك في الحياة الزوجيّة والمجتمع والأجيال.فبدت مصلحة اجتماعية ومرشدة نفسيّة، فتميّزت برأي سديد في نظرتها للعلاقة بين الرجل والمرأة.

واللوحة الحادية عشرة كانت ذات صلة وثيقة بما قبلها إذ تناولت في عنوان لافت ” تساقط أوراق الخريف ” نظرة المجتمع للمرأة المطلّقة، فقد أثارت أو أشارت إلى معضلة اجتماعية عميقة، هذه خلاصتها: “إنَّ المَرأةَ المُنفَصِلَةَ في مُجتَمعاتِنا تُواجِهُ تَجارُباً قاسِيَةً، ومِحَناً أشدَّ من مِحنَةِ انفصالِها، فأطماعُ الرجال حَولَها تَرشُقُها بسِهامٍ، وعيونٌ تَرميها بنَظَرات اللَّومِ، تُشعِرُها بذُلٍّ ومَهانَةٍ، وألسِنَةٍ تَقذِفُها بشَرَرٍ، فتَصليها بكلماتٍ كرصاصٍ يَختَرِقُ قلبَها، فتوقِعُها صريعَةً تَلفُظُ آخِرَ أنفاسِها، وآخِرَ ما تَبَقَّى من إحساسِها بكَرامَتِها و إنسانيَّتِها. ينبَغي على المَرأةِ المُنفَصِلَة ألاّ تَستَسلِمَ للأفكار العَقيمَةِ التي تتبنَّاها مُعظَمُ المُجتَمَعات، وألا يبدو الانكسارُ والذلُّ والهَوانُ عليها.”

وفي اللوحة الثانية عشرة وعنوانها: غرفة رقم (298)، تتناول الكاتبة أو تفضح مساوئ بعض الإدارات المدرسيّة أو المديرات التي تعاملت معهنّ، ومحور حديثها عن الشلليّة، وتبدو الكاتبة ثائرة على مثل هذا الأمر تطالب بالتغيير والإصلاح ولكنّ يراودها بعض اليأس من التغيير، وتختم بالقول: ” كنتُ أتمنّى أن يَمُرَّ عليَّ – ولو في الخيال – مُديرَةٌ إدارَتُها ناضجةٌ وغيرُ مُراهِقَةٍ، وغُرفَةُ إدارَةٍ بَرَّاقَةٍ يَنبَعِثُ منها العَدلُ والإنصافُ، لا غُرفَةٌ يفوحُ منها الظُّلمُ، ومُديرَةٌ حازِمَةٌ سُلطَتُها بيَدِها، لا بيَدِ الشِّلّةِ الأقوى، لكنْ يبدو أنَّ خيالي جامحٌ بعض الشيء!”.

تنقلنا الكاتبة في اللوحة الثالثة عشرة إلى أمر عالميّ هو أزمة كورونا وكان العنوان “وحشية العالم زمن كورونا” كان فيه جانب من التوثيق التاريخيّ، تحدّثت فيه عن الأنانيّة التي سادت العالم والدول الكبرى في مواجهة هذا الوباء.

ثمّ تتوالى اللوحات الفنيّة لنلقى لوحة “ما بعد سن الأربعين” وهو حديث نفسيّ محض ، تشخّص فيه الكاتبة حالة المرأة النفسيّة بعد سنّ الأربعين، وتقدّم العلاج والتوجيه النفسيّ العلميّ الواعي، الذي يعكس دقّة ملاحظته وعمق تأمّلها، وكأنّها هي من تخوض التجربة.

وفي اللوحة الخامسة عشرة تتحدث الكاتبة عن الكلمة الطيبة وأثرها في النفس البشرية والعلاقات بين الناس، وتربطها بالجانب التربويّ في المدرسة، وبالعلاقة بين المعلم والطالب.

وفي اللّوحة السادسة عشرة عنونت مقالتها أو خاطرتها بـ ” النفوس المستعرة” وقصدت عن النفوس المريضة بخلق الغيرة والحسد، ويبدو أنّها قد عانت هذه الآفة في تجربتها الشّخصيّة في مهنة التّدريس، وما عانته مع كثير من زميلاتها. وكانت شواهدها من سيرة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأقواله الشريفة.

كانت المقالة السابعة عشرة بعنوان لا تكن مثاليّا، وفيها تغلغلت الكاتبة إلى أعماق النفس البشريّة، فشخّصت وجاءت بالعلاج ، فحديثها يحسب على علم النفس، تقول مرشدة: ” المِثالِيَّةُ الزائِدَةُ تَجعَلُ هَمَّكَ الوحيدَ هو إرضاءُ الناسِ، والعَيشِ لأجلِهِم، فتُصبِحُ مَسجوناً فيهم؛ لأنَّ مَشاعِرَكَ مُرهَفَةٌ، غيرُ ناضِجَةٍ، ورِضاكَ عن نَفسِكَ مُرتَبِطٌ برضا الآخرينَ عنكَ، فلا تستمتعُ بلحَظاتِ حَياتِكَ، شُغلُكَ الشاغِلُ هو الحِرصُ الدائِمُ على مَشاعِر الآخرين، ولو على حِسابِ مشاعركَ!”

واللوحة الثامنة عشرة كانت تدور على موضوع نفسيّ آخر هو “الأفكار السلبيّة” وفيه عالجت الكاتبة كيفية الخروج من المواقف الصعبة والتخلّص من الأفكار السلبيّة والتحلّي بالمعنويات العالية.

“الأمر الذي يحرّك العزّة في النفس” هو عنوان اللوحة التاسعة عشرة، ويغلب عليه الحديث الدينيّ، والتوجيه العقديّ، فتتجلّى في الكاتبة الشعور الديني الدافق المكين. فتكثر من الشواهد الدينيّة، وتذهب إلى أمر مهمّ في الشعور بالعزّة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتبدو في مقالتها هذه داعية إلى النهوض النفسيّ بالإيمان والتحلّي بأخلاق الإسلام ومفاهيمه.

وكانت اللوحة العشرون بعنوان “الاهتمام” والتي رأت فيه مرضا عند بعض النّاس، يطلبونه ويسعون لنيله، ويحبطهم إن لم ينالوه، ووضعت الحل للخروج من هذا المرض هو طلب رضا الله عزّ وجلّ.

ومسك الختام في هذه اللوحات اللوحة الحادية والعشرون وعنوانها ” الملوّن” والحديث فيها عن آفة التّمييز العنصريّ والعبوديّة، وقد بدت الكاتبة مهتمّة بقضيّة إنسانيّة عالميّة، وليست محدودة في تأمّلاتها بشخصها أو مهنتها أو تجربتها أو وطنها، فهي تحمل في مقالاتها بعدا إنسانيّا عالميّا.

وفي ختام قراءتي لهذه المقالات أو اللوحات الفنّيّة الجميلة بلغتها، والتي كانت الكاتبة موفّقة في سبكها اللغويّ أيّما توفيق، أرى أنّ الكاتبة قد جمعت مع الكتابة الأدبيّة، الشخصيّة المثقّفة، يشهد لها اقتباساتها الدينيّة من القرآن والسنّة، واقتباسها لأراء العلماء والمفكّرين، فبدت ذات اطلاع واسع على ثقافتها العربيّة والإسلاميّة وثقافات وعلوم الأمم الأخرى، وجمعت أيضا العمق في تأمّلها في النّفس الإنسانيّة والعلاقات البشريّة والمجتمعيّة. وجمعت إلى كلّ ذلك نجاحا في وضع الحلول والعلاجات، التي تستند إلى دينها، وما يجب أن تكون عليه من الجانب العقليّ، وكانت شخصيتها ملاحظة متجلّية منذ المقدّمة حتى اللوحة الأخيرة، وأسلوبها واحد له نسج متناسق ومذاق واحد غير متفاوت ولا مضطرب. والكتاب جدير بالقراءة، وفيه بعض اللوحات التربويّة الرائعة التي يفيد منها المربّون والمعلّمون لو اطلعوا عليها. فقد نقلت الكاتبة تجربتها بكلّ صدق ودقّة. وقد عكس تنوع العناوين أنّها مفكّرة وداعية للإصلاح، وملتزمة لا يحد التزامها حدود، فقد تجاوزت حدود همها أو (الأنا) لتجوب مناحي مجتمعها، وتخرج إلى هموم بشريّة عالميّة، كما في حديثها عن الكورونا والتمييز العنصريّ. وأخيرا ما لفت انتباهي، ويلفت انتباه كلّ قارئ ، هو لماذا لجأت الكاتبة لضبط كلّ كلمة في كتابها؟ فهل هي متأثرة بكتب المناهج المدرسيّة؟ أم أنّها لا تثق بقدرات القراء اللغويّة أو على الأقلّ بعض القرّاء؟ ربّما يعدّ هذا مأخذا لدى بعض النقاد، وإن عكس حرصها على اللغة، ونفسيّة حساسة وحريصة على ألا تقع في خطأ نحويّ.