فضاء الحكمة وسلطة النسق

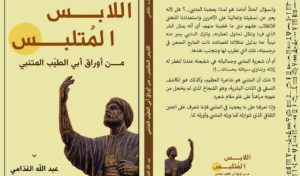

قراءة في كتاب اللابس المتلبس من أوراق أبي الطيب المتنبي للدكتور عبدالله الغذامي

د. رائدة العامري

ناقدة وأكاديمية من العراق

تفكيك عتبة العنوان:

يضع الدكتور عبد الله الغذامي عنواناً لكتابه الجديد هو:”اللابس المتلبّس: من أوراق أبي الطيب المتنبي”،وهذا العنوان يتكوّن من عتبتين؛ العتبة الأولى -أو العنوان الرئيس- تتكون من نعتين، النعت الأوّل هو “اللابس” وهو اسم فاعل من الفعل “لبس” الذي يعني ارتداء شيء يحمي الجسد من رؤية الآخر، ولعلّ من الواضح أن النعت هنا شديد القصدية في حضور طاقة العزم على القيام بالفعل، وهو في الأغلب فعل إرادي يقوم بها الفاعل الشعري العائد على الشاعر حكماً، في حين يأتي النعت الثاني “المتلبّس” كي يعبّر من خلال إحالته على عوامل خارجية تتدخّل في ارتكاب الفعل، بحيث يتحوّل الفعل بالنسبة لأنا الشاعر إلى فعل غير إرادي ومفروض من الخارج.

إن تلاحق النعتين بهذه الطريقة الخبرية تعني فرضهما على المتلقي بطريقة صادمة ومثيرة، تجعل الاستجابة متحفزة لإثارة الأسئلة حول هذا التركيز والتكثيف النعتي بهذه الصورة الضاغطة بصريا وذهنيا، ولا شك في أن تقدّم النعت الأول “اللابس” على النعت الثاني “المتلبس” يعني تقديم الاختيار الذاتي ومنحه الأهمية، على مستوى النظر إلى شخصية “المتنبي” في ظل خضوعه لفضاء هذين النعتين، ومن ثم يأتي النعت الثاني “المتلبّس” الذي يحصل عادة بفعل فاعل خارجي يتقصّد ذلك قصدا.

الجزء الثاني من العنوان أو العنوان الثاني: “من أوراق أبي الطيب” هو شبه جملة تتكوّن من المجرور “أوراق” جمع “ورقة”، ومفردة “أوراق” بشكلها الجمعيّ النكرة تعني المساحات البيض المعدّة للكتابة حتماً، فهي مساحات تنتظر سواد الكتابة كي تتحوّل إلى “كتاب” يحتشد بالأفكار والنصوص والمقالات وغيرها، لكنّها حين تضاف في عتبة العنوان الثاني هنا “أبي الطيب” المعروف بـ “المتنبي” فإنّها تحيل على معنى آخر تماماً.

فالشاعر المتنبي حين تكون له أوراق؛ إنّما يعني هذا في الإحالة الأولى الأقرب إلى الذهن “القصائد” لأنه لم يترك من أوراقه سوى الشعر، أو ما دوّن حول سيرته وحياته وشعره من كتب ودراسات ومقالات ربّما فاقت أي شاعر عربي آخر على مرّ التاريخ، أو اللجوء إلى قراءة أخرى تتّصل بفضاء كتاب الدكتور الغذامي ـــ اللابس المتلبّس ــــ كي تعني على نحو مقصود هذه الأوراق التي يحتويها هذا الكتاب، بما فيها من إشارات وأقاويل وأحاديث تتعلّق بشعر المتنبي أو شخصه أو تأثيراته المختلفة في الدكتور الغذامي “الكاتب”، وهو ما يندمج مع العنوان الأول “اللابس المتلبّس” بالمعنى الذي تكون فيه من أوراق المتنبي شروحاً لدلالات النعتين العنوانين.

تفكيك المقدّمة:

تحمل مقدمة الدكتور الغذامي لكتابه ـــاللابس المتلبّس ــــ مجموعة كبيرة من الأفكار والقيم التي تكشف عن منهجه ورؤيته لتبرير وضع هذا الكتاب على هذا النحو، وبما أنّ جوهر الأطروحة النقدية التي تتجلى في هذا الكتاب متعلقة بالشاعر “المتنبي”؛ فإنّ الدفاع الذي يقدّمه الدكتور الغذامي في مقدمته هذه كفيل بإيضاح هذه الرؤية والكشف عن قيمتها، وهو في الجزء الأول من المقدمة يستعرض وجها متلبساً من وجوه المتنبي من خلال أشطر شعرية تعكس هذا الالتباس، بما يؤكّد رؤيته العنوانية حول فكرة “اللابس المتلبّس” بهذا النموذج الحائر بين فضاء الحكمة وسلطة النسق، وبما تسنده متون الوقفات القادمة في كتابه:”منذ النشأة الأولى لأبي الطيب المتنبي وهو اللابس للحكمة والمتلبس بالنسق، فهو من عاش في عقل شجاع ولكن في وجدان خائف، أو عقل حكيم ووجدان منفعل بالرهبة والرغبة ومن علامات ذلك قوله لكافور (هل في الكأس شيء أناله) إلى قوله للشخص نفسه (فليت دونك بيدا دونها بيد) ثم اعترافه بحاله (غريب الوجه واليد واللسان) وقبلها وصفه لنفسه بأنه (كصالح في ثمود) وهو الذي يمتطي فرسه القلق وكأن الريح تحته، ومع هذا يجهر بأن الخيل والليل والبيداء تعرفه، كما يعرفه السيف والقلم معاً.

ولكن سيفه سيف النسق وبجواره قلم الحكمة، في سيرة قلقة بين الشاعر الحكيم والشاعر النسقي، كما تشرح الوقفات القادمة في هذا الكتاب وكما شرحت من قبل في كتابي (النقد الثقافي) الصادر عام 2000.”

يحاول الدكتور الغذامي أن يلتقط مجموعة إشارات من شعر المتنبي تكشف عن التباس شخصيته وتناقض مواقفه بحسب علاقة الحكمة بالنسق، إذ يضع الدكتور الغذامي حكمه الحاسم على شخصية المتنبي ـــ تحت ضغط “النسق” وهيمنته العليا على ذهن الكاتب ــــ انطلاقا من هذا التقسيم الثنائي، وهو يقع بين “اللابس” و “المتلبّس” أي بين “عقل شجاع” و “وجدان خائف” أو “عقل حكيم” و “وجدان منفعل بالرهبة والرغبة”، في قوله:”منذ النشأة الأولى لأبي الطيب المتنبي وهو اللابس للحكمة والمتلبس بالنسق، فهو من عاش في عقل شجاع ولكن في وجدان خائف، أو عقل حكيم ووجدان منفعل بالرهبة والرغبة”

بما ينطوي عليه هذا كله من التباس وتناقض أشبه بانفصام الشخصية “الشيزوفرينيا”، إذ إن العقل الشجاع والحكيم يشتغل في منطقة مليئة بدلالات المنطق والرزانة العقلية والهدوء الحكيم، وما ينتظم في دائرة هذه المعاني من قيم راقية لها علاقة بقوّة الشخصية وقدرتها على التحكّم بالأشياء.

غير أن الوجدان الخائف والمنفعل بالرهبة والرغبة يناقض تماماً تلك الصورة العقلية الحكيمة والشجاعة ويعرّضها للخطر، وفي ظل هذه الرؤية تبدو الصورة العقلية الحكيمة صورة نمطية لا تؤثر في صورة الوجدان كما ينبغي، إذ تمضي هذه الثنائية الفصامية كي تتحوّل إلى مهيمنة طاغية تضاعف من التباس شخصية المتنبي لدى الدارسين، و الدكتور الغذامي يعبر عن هذه الصورة الملتبسة بقوله:”ولكن سيفه سيف النسق وبجواره قلم الحكمة، في سيرة قلقة بين الشاعر الحكيم والشاعر النسقي”

إن “السيف” الذي قدّمه المتنبي على القرطاس والقلم كان سيفا نسقيا أودى بحياته لأنه لجأ في الوقت الحاجة إليه إلى الاحتماء بالقرطاس والقلم، ولم يتمّكنا من حمايته لأن “فاتك الأسدي” لا يعرف سوى لغة السيف التي أنهت حياة المتنبي فعليا؛ بعد أن كانت قد أنهته نسقياً بذلك البيت الشعري الذي اشتهر في حياته بأنه سبب قتله، ولعل الوصف الإشكالي للشاعر بين “الحكيم” من جهة؛ و “النسقي” من جهة أخرى، يعبّر عن أزمة ذاتية إنسانية تتجاوز المألوف وتتحوّل بحسب نظرية النسق التي يعتمدها الكاتب ثقافيا إلى شيزوفرينيا قاتلة، أودت في النهاية بحياة المتنبي وأسقطت أسطورته في الوقت نفسه.

يعرض الدكتور الغذامي في مقدمته صورة خضوعه للنسق الذي طالما اتّهم المتنبي بخضوعه له، إذ يعلن بصريح العبارة أنّه تحوّل إلى ضحيةلقوة هيمنة نسق المتنبي على مساحة اشتغاله في وقفات هذا الكتاب:”الطريف في هذا الكتاب هو أني لحظت سيطرةالمتنبي على ذاكرتي بحيث حضر في كتاباتي بشكل أذهلني بدرجةحضوره واحتلاله حيزاً من كتاباتي مما لم يخطر بتخطيطي ولا بتقصدي.”

وها هو النسق في أجلى صوره ويضعه الدكتور الغذامي في شاشة العرض بوصفه شيئا طريفا، لكنه يكشف عمّا وصفه بـ “سيطرة المتنبي على ذاكرتي” وهي سيطرة خارج الإرادة وتنطوي على فرض قسري في قوة الحضور، لأنه كما يقول: “حضر في كتاباتي” وهذا الحضور قسري أو لا شعوري له علاقة بالعقل الباطن الذي يتحرك في نسق مغير للعقل الظاهر “الواعي والنقدي”، على نحو بلغ فيها نتيجة صادمة “أذهلني” قياسا “بدرجة حضوره واحتلاله حيزا من كتاباتي”، ولعلّ قولة الحضور و “الاحتلال” يتجاوز كما يصرّح بذلك “مما لم يخطر بتخطيطي ولا بتقصّدي”، بالشكل الذي يؤكّد تحوّل الكاتب إلى ضحية من ضحايا المتنبي خارج التخطيط والقصدية الكتابية، التي يوليها الكاتب أهمية كبرى تتيح له كشف العيوب النسقية في شعر المتنبي وغيره من الشعراء الآخرين.

يعود الدكتور الغذامي ليعترف بسلطة هيمنة المتنبي عليه لما يحظى به من حضور طاغٍ في ذاكرته ومخيّلته، بحيث نادرا ما يكتب شيئا من غير أن يكون للمتنبي نصيب فيه، وهذا يجعل العلاقة النسقية مقلوبة بينهما، فهو في الظاهر النقدي يمتلك موقفا صارما من نسقية المتنبي؛ لكنّه في الباطن الغاطس في اللا شعور واللا وعي يخضع لقوّة حضور المتنبي وهيمنته على فضاء الحراك النقديّ والأدبي الذي يمارسه:”ورغم موقفي النقدي الصارم لنسقيته فقد عمّر بحضوره بحوثي ومؤلفاتي، وحين اعتمدت كتابة التوريقات، ومضيت فيها بتلقائية مطلقة اكتشفت بعد سنوات من مشروع التوريقات والكتابة الأسبوعية فيها اكتشفت أن اسم المتنبي تردد عندي بكثافة تتعاقب بين وقت ووقت، وكلما شغلتني مواضيع متنوعة ما ألبث أن أعود وأكتب عن المتنبي وتعاودني ذاكرته في ترداد لافت، وهذا أظهر لي مدى هيمنة المتنبي على ذاكرتي وأنه يغمرني بذكراه المتصلة بتجدد مطرد”

يستخدم الدكتور الغذامي عبارات وأفعالا ذات دلالات عميقة في هذا المجال تكشف عن جوهر علاقته الذاكراتية مع المتنبي، ففي هذه الجملة يستخدم فعلاً ذا تأثير كبير في معناه الكلي وشبه المطلق”عمّر بحضوره بحوثي ومؤلفاتي”،ثم يقول بصراحة شبه عفوية “اكتشفت بعد سنوات من مشروع التوريقات والكتابةالأسبوعية فيها اكتشفت أن اسم المتنبي تردد عندي بكثافة تتعاقب بين وقت ووقت”، ليكون للنسق حضوره وتأثيره بشكل عكسي لا حيلة للمؤلف في تفاديه أو الخلاص منه، وهو يؤلّف هذا الضغط كله على طبيعة العقل الكتابي والتأليفي للكاتب بهذه الصورة المخيفة.

لم يكن هذا الانشغال بالمتنبي وقتيا أو عابرا أو ساذجا على أي نحو من الأنحاء؛ بل هو متجذّر في الأعماق وله سلطة نسقية تظهر خلافا للموقف النقدي الصارم تجاهه “وكلما شغلتني مواضيع متنوعة ما ألبث أن أعود وأكتب عن المتنبي وتعاودني ذاكرته في ترداد لافت، وهذا أظهر لي مدى هيمنة المتنبي على ذاكرتي وأنه يغمرني بذكراه المتصلة بتجدد مطرد”، وبهذا يكون المتنبي حاضرا في العقل التأليفي والكتابي للدكتور الغذامي بما لا قدرة له على صدّه أو التخلّص منه، ولا مناص من إثباته بالدليل القطاع على هذا النحو الذي يرتقي إلى أعلى مراتب النقدية الثقافية.

نحسب أنّ هذا الاعتراف منه بهيمنة المتنبي عليه إلى هذه الدرجة؛ يؤكّد شجاعة كبيرة واعتراف أصيل قد لا يحبه ولا يرضاه، ولكنّه بما أنّه تحوّل إلى واقع فقد وجد من الأنسب التصريح به مهما كانت عواقبه؛ فثمّة أشياء لايمكن العبور من فوقها والتعتيم عليها داخل فضاء المعرفة، ونعتقد أن هذا الأمر يحسب للدكتور الغذامي ولا يحسب عليه بوصفه رجل معرفة لا يكتفي بنقد الظواهر المتعلّقة بالآخر؛ بل ها هو ينتقد خضوعه لنسق خارج عن إرادته هو “نسق المتنبي”.

يعطي الدكتور الغذامي لحضور المتنبي في توريقاته هذه سلطة فوق السلطة الثقافية التي يشتغل عليها في منهجه النقدي الثقافي، إذ يتحوّل المتنبي في ذاكرته إلى قدر يعادل الأقدار الكبيرة التي لا حيلة للإنسان دائماً في التدخّل فيها، وربّما يدخل هذا الأمر في إطار الاعتذار للمتنبي عن الرؤية الثقافية التي قدّمها الدكتور الغذامي عنه في كونه متلبّساً بالنسق، وإلا كيف يمكن أن يكون المتنبي بهذه الحظوة لديه ويعدّه في مشرحه نقده الثقافي نسقيا خاضعا لسلطة النسق؛ على نحو يثلم شاعريته ويقلّل من قيمته ثقافياً في فضاء الشعرية العربية والثقافة العربية على الأصعدة كلها: “وقد أغراني هذا بأن أجمع (التوريقات) التي عنه أو حضر اسمه فيها، ومن هذا تشكل هذا الكتاب بعد أن استعرضت ما نشرته من توريقات وتكشف لي أن المتنبي هو الأكثر تردداً وحضوراً أو استحضاراً في توريقات عنه بكاملها أو تلك التي حضر في ثناياها.

وكافأت هذه الملاحظة اللافتة بجعلها كتاباً يشهد على كون المتنبي شاغل الذواكر ومسهر الخلق كما تمنى أو ادعى وثبتت دعواه بديل شهادة الذاكرة، ومهما راوغ العقل ذاكرته عادت الذاكرة لتضع المتنبي في صيغة الحاضر وبالتلقائية الحرة التي لا يمنعها قيد الأفكار ولا يتعمدها كذلك، وإنما تحضر بقوة فاعليتها، ومن هنا جاء هذا الكتاب”.

تشكّل الجمل التي أوردها الكاتب هنا حول المتنبي حين تحتشد في سياق واحد صورة شديدة الكثافة والرفعة لا تدانى “تكشف لي أن المتنبي هو الأكثر تردداً وحضوراً أو استحضاراً في توريقات عنه بكاملها أو تلك التي حضر في ثناياها/كتاباً يشهد على كون المتنبي شاغل الذواكر ومسهر الخلق كما تمنى أو ادعى وثبتت دعواه بديل شهادة الذاكرة، ومهما راوغ العقل ذاكرته عادت الذاكرة لتضع المتنبي في صيغة الحاضر وبالتلقائية الحرة التي لا يمنعها قيد الأفكار ولا يتعمدها كذلك، وإنما تحضر بقوة فاعليتها”، فكيف بعده هذا يمكن توجيه نقد لهذا الكائن الشعري الهائل بكل معنى الكلمة.

ولا نعتقد أن الجملة التي أوردها الكاتب بشطر من شعر المتنبي صالحة تماما للقفز على حقيقة ما أثبته في مقدمته:”(وعداوة الشعراء بئس المقتنى) وها أنا أمعن في مناكفة الشاعر تقبلاً لحكمته ونقداً لنسقيته مع تسلیم تام بسلطته على ذاكرتي، وهذه ضريبة العمل في النقد الثقافي”.

لأن هذه المناكفة أطفأتها هذه المقدمة وبطشت بها ولم يعد لها مكان رحب تحت شمس المتنبي الضاربة في سلطتها داخل مساحة هذا الكتاب، لأن الكاتب خضع للنسق هنا بشكل مثير ومفاجئ بما لا يخدم موضوعية النقد على نحو من الأنحاء، مع أن الناقد الدكتور الغذامي فتح فضاء جديدا في مقارباته السابقة حول المتنبي ذات أهمية كبيرة، لكن هذا الكتاب كما تشير مقدمته هو نوع من الاعتذار المبطّن للتراث وللمتنبي ولكل ما ينتظم في سياقهما من مرجعيات وأصول وجذور.

استراتيجية المنهج الكتابي والرؤية الثقافية:

انفتح النقد الثقافي الذي أشاعه الناقد الدكتور الغذامي في الثقافة النقدية العربية المعاصرة على مجالات واسعة، تبدو أكثر حرية من المناهج النقدية السابقة وأكثر انفعالا بما يستجد من أحداث على الصعيد المعرفي العام، وبعد الجهود الكبيرة التي قدّمها الناقد في كتبه التي صدرت بعد كتابه (النقد الثقافي) وقبل كتاب “اللابس المتلبّس: من أوراق أبي الطيب المتنبي”، يأتي في هذا الكتاب ليقدّم درسا نقديا جديدا في الكتابة النقدية التي تقوم على ما يكمن أن نصطلح عليه هنا بـ “الاقتصاد النقدي”، إذ يجتهد الناقد هنا بحسب معطيات “تويتر” في القيد الذي يفرضه على الكاتب في تحديد دقيق لعدد الكلمات؛ أن يلخّص فكرته ويهذّبها ويشذّبها ويختزلها ويختصرها ويعصرها لكي تعبّر عن فكرتها داخل هذا المدى الكتابي الضيّق.

اصطلح الدكتور الغذامي على هذا النوع من الكتابة النقدية الموجزة؛ والبلاغة هي الإيجاز -كما يقولون- بـ “التوريقة”، وأشار إشارة عابرة إلى معنى هذا المصطلح فيما يأتي وأرّخ إلى ممارسته إياها على هذا النحو:”معنی توريقة حسب أول توريقة نشرتها في 2013/9/21: (ما نكتبه في بضع صفحات هل نستطيع أن نكتبه في بضعة أسطر….!!. هذا درس تعلمته من تويتر ولقد دخلت تويتر (X) بعقلية القاعة الجامعية، أناقش بالمصطلح وبالنظرية، وكنت متهيباً من كل شيء في تويتر بوصفها لغزاً ثقافياً، وأشد الامتحانات حين احتجت لشرح مصطلح الفحل في 140 حرفاً، وذلك عام 2011 حين كانت التغريدة لا تزيد عن 140 حرفاً.

وبدا الأمر حينها محالاً، وحاولت إحالة السائل لكتابي (النقد الثقافي) لكنه رفض ثم اتهمني اتهاماً قاسياً، وهنا قلت لنفسي جربها في تغريدة، والعجيب أني نجحت وانتهى الإشكال كله في 140 حرفاً، حينها اكتشفت أن ذهني سيتوتر أي سيكون بمقاس 140 حرفاً.

ومنها جاءتني فكرة أن أجرب نوعاً من المقالة التغريدة، وسميتها توريقة بحيث لا تزيد عن بضعة أسطر أعصر فيها خلاصة فكرتي؛ بما إن اللعبة اللغوية هي لعبة ذهنية في الأساس وسننجح بمقدار ما نضبط حركتنا الذهنية، وهذا امتحان لعلي نجحت فيه وبه أصبحت مقالاتي توريقات)”ويعدّه الدكتور الغذامي هنا نوعا من الامتحان في ضبط إيقاع الكلام النقدي وهندسته، بحيث لا يتجاوز العدد المحدد من الكلمات في هذه “المقالة التغريدة”، وهنا أخضع الناقد الفكرة النقدية لسلطة الآلة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه الرؤية النقدية أو الفكرة النقدية حرّة، لا تخضع سوى لذاتها التي قد تستكمل فضاءها الكتابي في سطر أو صفحة أو صفحات عديدة، ولا يليق بالنقد -على نحو خاص- إخضاعه لمنطق آلي معدّ أساساً لأفكار بسيطة وعابرة، تهدف إلى التسلية أكثر من بناء مواقف نقدية حول قضايا مهمة على الرغم من أهمية هذه التسلية في مجالات كثيرة؛ ليس من بينها العمل النقدي حتماً.

يعالج الدكتور الغذامي الصورة العامة للمتنبي من خلال بداياته الأولى واضعا إياه بين اللابس والمتلبّس وبين الحكمة والنسق؛ حين يقول: “منذ النشأة الأولى لأبي الطيب المتنبي وهو اللابس للحكمة المتلبّس بالنسق”

لقد اكتسب المتنبي شهرة واسعة عظيمة في تاريخ الشعرية العربية لا نظير لها على الإطلاق؛ على نحو غدا أشهر شاعر في تاريخ الشعرية العربية بلا منافس تقريباً، وصارت هذه الشهرة عنصراً ضاغطاً على كلّ من يتناول شخصية المتنبي أو شعره، وتحوّل هذا الضغط إلى سلطة وإكراه ورعب وطغيان صادرَ كثيراً من الآراء النقديّة وبطش بها، وأصبح المتنبي كائناً معصوماً على الرغم من أخطائه الكبيرة وانتكاساته المتعددة وعبثياته الكثيرة، لأنّه في نظر كثيرين من ضحايا النسق، قد وصل بهم الأمر إلى درجة تأليهه، ومنع أيّ رأي آخر – مهما كان موضوعيا- يتعرّض له أو يسيء إليه.

يبدو أنّ العقل العربيّ مولع بعبادة الأصنام تحت ضغط النسق إلى درجة تغييب هذا العقل في مناسبات خطيرة، لذا يبقى المتنبي في مجالات الحياة المختلفة مهيمناً على فضاء العقل والذائقة العربية بلا شروط، وإذ اتّخذ من الحكمة سلاحاً شعرياً يرهب به مجتمع التلقّي فقد لبسها -كما يرى الدكتور الغذامي- فصارت جزءاً منه، وجزءا من طبيعته وتفكيره وسلوكه وتمثلاته المختلفة.

لكنّ آليّة النسق المضمَر التي جاء بها النقد الثقافي لا تعاين الشكل واللباس الخارجي للظاهرة فحسب، بل تفحص الأعماق وترصد الحركة الخفية لعناصر التشكيل وفاعلية المكوّنات، على النحو الذي يجعل الدكتور الغذامي منذ أول سطر في كتابه يضع المتنبي بين المطرقة والسندان، ويصنع المعادلة القاسية بين “اللابس” و “المتلبّس” بوصفها عنواناً أكبر تحرّكَ في ظلّه التوريقات كلّها.

لاشك في أن صفة “اللابس” تعكس قصدية عالية في اقتراف الفعل والمضي به واستثمار معطياته ومكاسبه، في حين صفة “المتلبّس” تحيل على فعل خارجي “شيطاني” في الأغلب الأعمّ؛ يجد المرء نفسه وقد أسرته قوّة غامضة لا يستطيع منها فكاكاً، فيضطرّ من دون وعي غالباً إلى الاندماج مع الحالة والتماهي معها على نحو شبه مطلق، بحيث يحتاج إلى قوّة مضادّة تنقذه من مغبّة الخضوع والاستسلام والإذعان.

صيدلية المتنبي: النسق القاتل

حكمة المتنبي دواء لكلّ داء؛ حين ترتقي الحكمة إلى درجة التعقّل والموضوعية واستدعاء الشجاعة لحظة الحاجة الماسّة إليها، وبما أن المتنبي لم يتمكّن من ضبط إيقاع صيدليته على النحو المطلوب في حالاته المختلفة كلها؛ فقد أخفق في علاج ذاته وسقط في المحظور، فهو من حيث المبدأ صاحب الصيدلية وصانعها؛ لكنّه خضع للنسق الذي غافله وأودى بحياته حين فشل في لعب دور الحكيم إلى النهاية، وهنا يصف الدكتور الغذامي هذه الإشكالية الخاصة بالمتنبي اعتمادا على المرويات التي وصفت مقتله بسيناريو درامي مثير:

“ظل المتنبي حكيماً وحكمته تنتشر على الألسنة وتعمر ذاكرة الثقافة، وهو حكيم ولا شك بمثل ما هو شاعر عظيم كذلك، ولكنه يظل نسقياً تتحكم فيه قوى غير حكيمة وقد مات ميتةً غير حكيمة وإن كانت شجاعة وذلك أن حكمته غابت لحظة مواجهته للموت فلم تحصنه الشجاعة”

سقط المتنبي بسيف النسق الذي كان معلّقاً في عجز بيته الشعري الشهير “والسيف والرمح والقرطاس والقلم”، وقد وضع “القلم” الذي يمثّل “الرأي” في أسفل الأولويات التي تصدّرها السيف بوصفه عنصراً ينتمي إلى “الشجاعة” ويناوئ “الحكمة”، إذ يدير الدكتور الغذامي هذه الإشكالية على النحو الذي يصل فيها إلى هذه النتيجة:

“فالجبن المتلبس بصفة التعقل هو من خديعة الطبع اللئيم وهذا هو الوجه المقلوب للشجاعة، وكذلك سيكون التهور الذي هو حماقة واضحة، وينتج عنه سلوكيات حمقاء في فعلها وفي ردود الفعل عليها، ولو أصيبت الشجاعة في علة التهور فهي تعادل الحماقة لأنها تتحكم بصاحبها وتكون قوةً متسلطة عليه”

فما بين الجبن والتهوّر لحظة استثنائية تحتاج إلى حكمة مقترنة بالشجاعة، ومع عدم حضور هذه اللحظة فإن الجبن يقود إلى الموت في شكل من أشكاله المعنوية؛ بينما التهور يقود إلى القتل في شكله المادي الصريح، إذ لم يتمكّن المتنبي بحسب تقدير الدكتور الغذامي أن يلتقط هذه اللحظة الاستثنائية التي كان من الممكن – لو حضرت- إنقاذه من الموت، لكنّ سيف النسق أخذه إلى منطقة لم يتمكّن فيها من جمع الحكمة مع الشجاعة والرأي، من أجل أن يتصرّف التصرّف الصحيح الذي يجعل دواء صيدليته صالحاً لإنقاذه من الموت، لأن شخصيته “المشعرنة” لم تستطع تحويل العناصر الدوائية المطلوبة لصناعة الدواء الناجع “القوة الناعمة”، فلم يحصل على الأفضلية المطلوبة في هذا السياق:

“أما الشجاعة مع الرأي والحكمة فستصبح قوةً ناعمةً ومنها الشجاعة المعنوية والعقلية وشجاعة الرأي والتدبير وهنا تكون فضيلة”.

أخفقت صيدلية المتنبي في توفير العلاج اللازم لإنقاذ صاحبها من الموت لأنه لم ينجح في وضع الوصفة الذهبية المطلوبة، وهنا يذهب الدكتور الغذامي إلى تفكيك هذه الرؤية النسقية لبيان التي كشفت عن وجود سموم في صيدلية المتنبي؛ بجانب وصفة الحكمة التي عندما يكون إعدادها جيداً تصل إلى مرتبة الإسهام في الشفاء:

“اشترط المتنبي الحكمة للشجاعة ولم يشترط الشجاعة للحكمة مما يعني أن الحكمة غنية بذاتها وليست مشروطةً بغيرها، بينما الشجاعة مشروطة بالرأي والحكمة أو لنقل مشروطة بالرأي الحكيم، ومن ثم فالحكمة أداة تفكير، بينما الشجاعة أداة تنفيذ. والرأي الحكيم قانون فكري وهو أيضاً قانون سياسي واقتصادي واجتماعي، وقانون في نظام العلاقات العامة.

وستكون الشجاعة بمعونة الرأي الحكيم قيمة صانعة للترقي البشري من حال ردود الفعل إلى أحوال الفعل، وتجاور القول مع الفعل تحت مفهوم الرأي الحكيم، وهذه وصفة من صيدلية المتنبي التي هي صيدلية تحتوي على السموم حيناً وعلى الحكمة حيناً آخر”

تتركز سموم صيدلية المتنبي في أمرين اثنين، الأول: هو الذاتية حيث يتمركز المتنبي حول ذاته بطريقة شديدة الوضوح والقصدية، والثاني: هو الشعرنة التي يذهب من خلالها إلى جوهر اللحظة الشعرية وتألقها وسطوتها، بصرف النظر عمّا تحمله من أنساق مضمرة تضرّ بالمحيط الثقافي الذي يتشكل بمعيته، على النحو الذي يتحول فيه إلى كيان نسقي تخضع فيه الحكمة للذاتية والشعرنة بما ينزع عنها قيمتها الثقافية، ويلبسها رداءه الشعري الخاص ويوجهها بحسب إرادته المركزية الخاصة، ويستخدمها أداة تخدم القصيدة أكثر ممّا تخدم الحمولة الثقافية والفكرية التي يجب أن تضطلع بها في هذا السياق.

لذا يستنتج الدكتور الغذامي هنا علاقة ذاتية الشاعر بالنسق وعلاقة شعرنته بالنسق أيضاً، وما أودت به هذه النسقية إلى مصير فاجع لايحسد عليه وهو المحسود وأبو محسّد، إلى الدرجة التي تضع الدكتور في حيرة من أمر توصيفه حين يحاول أن يجد منفذا نقديا مناسبا يحيط بظاهرته، لكنّه بما أن الدكتور وجد نفسه في هذه المعمعة النسقية لظاهرة المتنبي؛ فكان لزاماً عليه أن يجتهد كثيراً لاستخلاص رؤية ثقافية نقدية تعالج محنته النقدية:

“ومن خصائص المتنبي أنه كلما كان ذاتياً تحول إلى نسقي، وكلما تحرر من ذاتيته أصبح فيلسوفاً، وظل هكذا في كل تقلباته ولو أخلص مع حالته الحكيمة لربما أصبح الفيلسوف الشاعر.

ولكن الشعرنة تطغى عليه وتجعله يتقلب بين الحكمة والنسق، وإن أبدع في الحالين لكن الذي حدث أنه راح ضحية للنسقية فمات ميتة رخيصة ولم يظفر بالميتة التي تمناها لنفسه ولصديقه الأثير سيف الدولة”

لايمكن تنحية الحيرة الواضحة التي تعيشها الرؤية النقدية الثقافية هنا، فالملاحظة الأولى الملتبسة بعض الشيء هي “ومن خصائص المتنبي أنه كلما كان ذاتياً تحول إلى نسقي، وكلما تحرر من ذاتيته أصبح فيلسوفاً”، إذ طالما أنه في الحكم العام هو ذاتي ومشعرن وقد تحوّل بذلك إلى نسقي فإنّه لا يمكن أن يتحرر من ذاتيته كي يكون فيلسوفا، والدليل ما يقوله بعد ذلك مباشرة “وظل هكذا في كل تقلباته ولو أخلص مع حالته الحكيمة لربما أصبح الفيلسوف الشاعر”، فهو لم يخلص لحالته الحكيمة ولم يصبح حكيماً في نهاية المطاف على النحو الذي لا طائل من وراء وضع مثل هذا الاحتمال.

ثم يأتي الحكم الحاسم الذي لايدع أية فرصة يمكن أن تقود إلى وضع احتمالات أخرى كي تنتج نتائج مخالفة لما هو كائن، فإذا كانت “الشعرنة تطغى عليه وتجعله يتقلب بين الحكمة والنسق” فلاجدوى من حكمته، لأنّ الحكمة تنهض على مقام الاستقرار والثبات وقوّة المنطق والحجّة وأصالة الرؤية، لذا فإنّ الذي حدث أخيراً “أنه راح ضحية للنسقية فمات ميتة رخيصة ولم يظفر بالميتة التي تمناها لنفسه ولصديقه الأثير سيف الدولة”، من ثمّ فقد خسر الحكمة ولم يبق منها سوى هذه المرويات التي تشجّع الكاتب هنا على المضي في مقاربتها، فهي موضوع ثري للرصد والمتابعة والتمحيص والنقد؛ على وفق آليّات النقد الثقافي التي يشتغل عليها الدكتور الغذامي.

إنّه يسعى إلى استثمار كل ما أمكن لبلوغ المستوى الذي يكون فيه النقد الثقافي بديلا عن النقد الأدبي، كما طرحه في أكثر من مناسبة وأكثر من كتاب له، ولا شك في أنّ الناقد الحقّ هو الذي يعمل بهذه الطريقة ولا يترك فرصة – مهما كانت ضئيلة- دون أن يستثمرها لصالح منهجه والنظرية التي يعمل عليها ويدافع عنها.

تفكيك الخطاب الشعري للمتنبي:

يرصد الدكتور الغذامي كل ما يتعلق بخطاب المتنبي الشعري وما يروى عنه من محكيات في مسيرة ثقافية ونقدية لم يغب فيها المتنبي أبداً، إذ بقي عالقاً في ذاكرة الكاتب وداخل في صلب اهتماماته وشواغله الأدبية والنقدية طويلاً.

يتعمّق الدكتور الغذامي في تفكيك الرؤية الشعرية الخاصة بتجربة المتنبي ضمن الفضاء النقدي العام الذي أقرّه حول هذه الرؤية إلى درجة اليقين:”خطاب المتنبي ينطوي على بنيتين متوازيتين هما خطاب الحكمة وهذا يمثل بنية عميقة لدى المتنبي تشكلت عبره صورته الذهنية في ضمير الثقافة العربية؛ وفي استدعاءات المتنبي وحضوره المستمر عبر العصور، والبنية الأخرى تتمثل في خطاب الشجاعة، وهما معاً يتجاوران ولا يفترقان من حيث وجودهما النصوصي لكنهما يفترقان من حيث المعنى النسقي المضمر داخل الخطاب بركنيه الصلبين، فهو حكيم وفي الوقت ذاته متهور أي أن شجاعته ليست حكيمة وتعجز بنية الحكمة أن تهذب بنية الشجاعة.

فهو حين يخاطب كافور كما خاطبه في قصيدة عيد بأية حال عدت يا عيد يقع في خطاب اللا حكمة، عبر ما أطلقه من صفات على كافور، وكذلك فعل مع سيف الدولة الحمداني”

يقوم خطاب المتنبي الشعري في نظر الدكتور الغذامي على بنيتين متوازيتين لن تلتقيا أبدا “خطاب المتنبي ينطوي على بنيتين متوازيتين”، لأن كل بنية منهما تتحرك في فضاء مغاير للفضاء الآخر تماماً، تمثل البنية الأولى “خطاب الحكمة” بكل ما ينطوي عليه من تصورات وإجراءات وقيم واعتبارات وتمثيلات، وهذا الخطاب يمثل في نظر الدكتور الغذامي “يمثل بنية عميقة لدى المتنبي تشكلت عبره صورته الذهنية في ضمير الثقافة العربية؛ وفي استدعاءات المتنبي وحضوره المستمر عبر العصور”، وهذه الصورة الذهنية بلا أدنى شك هي التي ترسخّت في ذهن الدكتور الغذامي وأسست حضورها الطاغي في ضميره الثقافي.

أما البنية الأخرى فهي ذات طبيعة ثقافية اجتماعية نفسية “تتمثل في خطاب الشجاعة”، وهو خطاب يمكن رصده في تجربة المتنبي من خلال شعره حين يدّعي حضور هذه الصفة في شخصيته على أكثر من مستوى، وهي صفة – كما هو معروف- ذات أهمية بالغة في المجتمع العربي ولها تاريخ حافل بالهيبة والسمعة والقيمة الاجتماعية العالية، ويريد الشاعر أن يجمع البنيتين في شخصيته ليجمع المجد من طرفيه العتيدين “الحكمة والشجاعة”، إذ “هما معاً يتجاوران ولا يفترقان من حيث وجودهما النصوصي لكنهما يفترقان من حيث المعنى النسقي المضمر داخل الخطاب بركنيه الصلبين”، بمعنى أن المتنبي لم يتمكّن من جمعهما في شخصيته على النحو المطلوب.

إن شخصية المتنبي تتمخض عن رجل “حكيم وفي الوقت ذاته متهور”؛ وثمة إشكال أساسي يخلّ بصفة الشجاعة في حالة تحوّلها إلى أي شكل من أشكال التهوّر، وهذا يعني عند الدكتور الغذامي “أن شجاعته ليست حكيمة وتعجز بنية الحكمة أن تهذب بنية الشجاعة”، ومثال ذلك أنه “حين يخاطب كافور كما خاطبه في قصيدة عيد بأية حال عدت يا عيد يقع في خطاب اللا حكمة، عبر ما أطلقه من صفات على كافور، وكذلك فعل مع سيف الدولة الحمداني”، فخطاب اللا حكمة هو نفي واضح لخطاب الحكمة يحيل على وجود خلل في التشكيل والتركيب، وهو ما يسميه الدكتور “النسق المضمر” الذي يجعل المتنبي متناقضا ويدفع ثمن هذا التناقض غاليا.

يفكك الدكتور الغذامي خطاب المتنبي من خلال شعره ومن خلال المرويات التي تحيط به، على الرغم من أن المرويات على الرغم من حاجتنا السردية إليها؛ غير أنها تحتاج إلى برهنة على صحتها التاريخية، لكن الدكتور -كما يبدو- هنا لا يعير أهمية لصدقية الرواية بقدر أهمية سرديتها التي تحاكي وتناغم فعالية التفكيك هذه، وهذه الرؤية بلا شك تحلل الجانب السردي التخيلي من جوهر الخطاب على نحو مهم وفعّال:

“يرفع المتنبي ذاته على كل ذوات المجلس بمن فيهم سيف الدولة، وهنا تسقط مقولة ولا مثل الشجاعة في الحكيم، وهنا يتكشف النسق المضمر حيث تتراجع الحكمة وتسلّم بتفرد الشجاعة لتحول شجاعة المتنبي اللفظية إلى ضحية نسقية، والحكيم يفقد حكمته لأنه لابس للحكمة وفي الوقت ذاته متلبس بالنسق.

على أن السرديات التي تصحب قصص الشعراء بعامة والأبطال مثلهم هـي نصوص كاشفة ، ولو أهملنا السردي في ثقافتنا لجفت منابع الثقافة وتحجرت الذاكرة الثقافية”

إن تلاحم الخطاب الشعري مع هذه المرويات التي تدعم صحة التفكيك النقدي للخطاب؛ ينتهي إلى بناء تصوّر ثقافي يعدّه الدكتور الغذامي من أبرز منجزات النقد الثقافي الذي يتبنّاه ويشتغل عليها في كتبه التي أعقبت كتابه الشهير “النقد الثقافي”:”ولذا فقصص نهايات المتنبي تكشف الحال النسقية التي تهيمن عليه من الأنا المتضخمة، إلى ازدراء الآخرين (الزعانف حسب تعبيره)، إلى العمى الثقافي حين تعميه شجاعته عن الواقع الذي يشترط الحكمة، لكنه وهو الحكيم في نصه يجمح لسلوكيات مصحوبة بشعريات تلتحم لتصبح سيرة شعرية له وهذه خلاصة لبنية الخطاب لدى المتنبي في حالي اللابس والمتلبس.”

هنا يقرّ بأن المرجعيات التي قادت المتنبي إلى هذه النهاية الفاجعة هي نتيجة طبيعية للحال النسقية التي وصل إليها، وخلاصتها أنه وقع بين “حالي اللابس الملتبس” ليكون ضحية ذاته النسقية وأناه المتضخمة، فكانت سيرة المتنبي هذه سيرة البحث عن الأمجاد الصغيرة من دون أن يعي تماما موهبته الفذة، وما تنطوي عليه هذه الموهبة الفذة من إمكانات فلسفية كانت من الطبيعية أن تنتج شاعرا فيلسوفا، ولكن هبوط الفكر المتنبي إلى هذا المستوى من الطمع في الأشياء الصغيرة حرم سيرته من المجد، ووضعه في منطقة لا يحسد عليها انتهت بموت لا يحسد عليه.

تفكيك العلاقة مع المتنبي:

عني الدكتور الغذامي في هذا الكتاب ــ اللابس المتلبّس ـــ عناية بالغة في تفكيك علاقته الذاتية بالمتنبي، بوصفه أكاديمي معني بالدرس الأدبي والنقدي العربي من جهة، وناقد مكرّس معني بمقاربة وقراءة الأدب العربي بكل ظواهره وشخصيات أدبائه ومدارسه وتياراته؛ وما حصل فيه من تطوّر وتحديث وتجديد على مدى قرون طويلة، غير أنّ العلاقة مع الشاعر المتنبي اكتسبت لدى الدكتور الغذامي أهمية بالغة بحكم ما ناله هذا الشاعر من عناية كبرى على طول مسيرة الشعر العربي، ويعبر بصورة عامة عن الرؤية المنهجية التي كان يعتمدها في مقاربة هذا الأدب بقوله:

“مذ انهمكت في النقد الثقافي، وانغمست في دراسة الأنساق الثقافية وأنا أشعر أن حالة التذوق التقليدية للشعر قد تراجعت عندي كثيرا، ولم أعد استسلم لجماليات الشعر، كما كنت من قبل، ومع كل طرب تطربه نفسي مع بيت شعري يبادرني الوازع النقدي لأكشف عيوب البيت النسقية”

فالانتباهة الأولى ظهرت عنده في الصدام الذي حصل في ذاته النقدية بين الحالة الجمالية والحالة الثقافية للنص الأدبي، وما أن شعر بخطورة الاستسلام لجماليات حتى انغمس في دراسة الأنساق الثقافية متمرداً على حالة التطريب الجمالي، التي كان ذوقه القرائي والنقدي يستجيب لها على نحو فاعل.

وقد وقف في وجه الهيمنة المطلقة التي انتهت إليها الجماليات النقدية التي لم تكن تبحث سوى عن فعالية التطريب الذاتي للجماليات، في حين ثمة أنساق خطيرة يراها الدكتور الغذامي تتسلل إلى جوهر الثقافة العربية بلا وازع، وتنشئ أمراضا نسقية تعود بالضرر الكبير على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكل عام:”غرس هذه القيم الشعرية التي تتوسل بالجمالي، وتحفز حب الناس للشعر وهو حب يضمر من تحته حب التسلط والتفرد والتعالي”

هذا هو ما دعاه إلى التنبيه إلى هذه المسألة المفصلية في فضاء النقد العربي، ودفعه إلى إحلال النقد الثقافي محلّ النقد الأدبي من أجل قراءة أخرى للنصوص والظواهر الأدبية، تجعل منها أساسا للتعامل الحضاري الحداثي مع ما يمكن أن تنتجه هذه النصوص والظواهر، بعيدا عن هذا التراكم السلبي الذي يراه الدكتور الغذامي شديد التأثير على الفكر العربي والذائقة العربية، وما يمكن أن يخلّفه هذا التأثير من قيم سلبية تعكس سلوكيات تتمركز حول ذاتها؛ ولا تفرز معطيات إيجابية لها حضور حضاري في منطقة القراءة.

يعترض الدكتور الغذامي على مفهوم “المجاز الجمالي” الذي ضخمته البلاغة العربية القديمة وحولته إلى دكتاتور أدبي ضارب في هيمنته، فهو عنده يقود إلى تربية النزعة التسلطية التفوقية التي تلغي الآخر وتقزّمه وتستبيح حقوقه على نحو ما:

“المجاز الجمالي هو ما يكشف عن حس سلوكي في معنى التفوق الكاسح للغير، كما هو حس أي دكتاتور أو أي متسلط أبوي واجتماعي، أو أي طبقية من أي نوع، فردية كانت أو فئوية.وبذا فإن الجمالي يكشف هذه النوازع من جهة ويسوق لها من جهة ثانية ويمررها على القبول المضمر من جهة ثالثة”

إن خطورة الجمالي المجازي في هذا السياق قائم -كما يرى الدكتور الغذامي- على كشف النوازع الدكتاتورية من خلال تغذية روح الهيمنة وإلغاء الآخر، وهو يعد العدّة ويستثمر كل ما هو متاح من أجل تمرير هذه النوازع العدوانية وتداولها على نطاق واسع، ومن ثم يساعدها في العبور من فوق الظاهر نحو المضمر والتمركز فيه بقوة، بما يجعلها قادرة على الفعل المستتر الذي يتحرك تحت عباءة الجمالي كأنه السحر المبين.

تشكل التجربة النقدية والقرائية والأدبية والثقافية التي عاشها الدكتور الغذامي نقطة التحول الكبرى في إدراك هذه الرؤية والعمل عليها، وبما أن هيمنة الجمالي بلغت درجة لا يمكن نقدها بسهولة فقد دفع الكاتب ثمنا كبيرا في ذلك، لكنه هنا يتحدث عن تجربته هذه بكثير من الوعي على شكل اعتراف يعبر عن جوهر الإشكالية، وقد وصفها بثقافة “سي السيد/أحمد عبد الجواد” تلك الشخصية التي أبدعها نجيب محفوظ في ثلاثيته الشهيرة “بين القصرين/ قصر الشوق/ السكرية”، وبني فيها هذه الشخصية التي تمثل الرجل الشرقي في العقد الأول من القرن العشرين بإشكاليته الأخلاقية المعروفة وازدواجيته العالية:

“وقد كنت أنا أتذوق هذه الأشعار وتطرب لها نفسي، وأقول مثل غيري إنها مجاز بلاغي، وأن الشعراء أمراء الكلام، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، وأن الشعر ليس للتصديق ولا للتكذيب وإنما هو للتذوق الفني، وهذا هو المشروع الأكبر في مجالات النقد الأدبي. وكنت من أهل هذا النقد.

غير أني تحولت للنقد الثقافي، وأعلنت موت النقد الأدبي (عام) (1995) وصرت أخذ نفسي في نقد الأنساق المختبئة من تحت عباءة الجمالي، وكل نقد لها هو نقد للظاهرة الثقافية بعامة، تلك الثقافة التي تنتج (سي السيد) السياسي والاجتماعي والتربوي والصحفي والطبقي بعامة.”

إذ تلقّف هذه الرؤية الجديدة وبدأ العمل الجدي على نقدها؛ منتفضا على المجاز البلاغي الجمالي وكل ما يمكن أن ينتظم في سياقه من أدوات وآليات، لا تنظر إلى جوهر الأنساق المضمرة التي تخرّب الذائقة وتنعكس سلبيا على طبائع المجتمع وعاداته وتقاليده، بما يشكل خطرا حضاريا يتحرك “تحت عباءة الجمالي” من دون أن يلاحظه أحد، إلا من استطاع أن يضبط إيقاع الحراك النقدي على نحو مغاير يتصدى ثقافيا لهذا الفضاء السلبي، ويفكك هذه الرؤية التي سادت عقودا طويلة من دون أن يتعرض لها أحد.

إن هذه الرؤية الغذامية الثقافية نزعت الحصانة عن كبار شعراء العربية الذين وجد الدكتور الغذامي أن نصوصهم عمقت هذه الفحولية المقيتة في الشعرية العربية، فهو يعد ثلاثة شعراء كبار في تاريخ الشعرية العربية هم “المتنبي/نزار قباني/أدونيس” يمثلون قمة هذه الرؤية، وقد وضعهم على مشرحة النقد الثقافي ونزع عنهم الحصانة التي تمتعوا به طيلة هيمنة المجاز الجمالي البلاغي على الذائقة العربية:”ولم أعد أمنح حصانة لـ (شاعرنا الكبير المتنبي، نزار، أدونيس) ، وغيرهم لأنهم جمعا يتواطؤون على استدامة النسق الفحولي التسلطي ، ويعيدون إنتاجه وتسويقه، عبر جمالياتهم الشعرية التي تعمي الحس النقدي وتمرر النسقيات من تحت هذه التعمية”

وبما أن المتنبي له حضور طاغ وهيمنة كبيرة على العقل الثقافي فقد امتدحه بطريقة ترتفع به إلى أعلى درجات الحكمة والفلسفة، ولكن هذا المديح جاء مشروطا بصفة تقوّض هذه الصفة التي امتدحه بها، فهو يعتقد أن المتنبي كان يمكن أن يكون سقراط العرب لو أنه لم يهبط بطموحه إلى الصغائر، وأن يترك هذه العظيمة ويتنازل عنها باحثا عن أمجاد دنيوية صغيرة لا تليق بشخصه وتجربته وعنفوان موهبته:”كان للمتنبي أن يكون سقراط العرب لولا أن فارقه عن سقراط هو طمعه في أمر الدنيا؛ بينما سقراط عفّ عن بهاء الدنيا وآثر بهاء الروح وقرر أن يحتفل بموته مثل البجع حين تغرد مبتهجةً بلحظة موتها”

وينتهي الدكتور الغذامي في تفكيكه لشخصية المتنبي وتشكيل العلاقة معه إلى وصف يختصر هذه الشخصية بصفتين متناقضتين، تولّد إشكالية لا يمكن حلّها إلا بالموت الذي بلغه المتنبي في ميتة لا تسرّ، على النحو الذي يكون فيه المتنبي أحد أكبر الخسارات في تاريخ الشعرية العربية والثقافة العربية على مرّ العصور:”وهذه هي خسارتنا الثقافية التي جعلت المتنبي عبقرياً عظيماً، ولكن في ثوب شحاذ عظيم، وصنعته المطامع بدلاً عن الفيلسوف، ورغم وجود مؤهلات لهذا وذاك لكن تغلبت خصائص الطمع على خصائص الفيلسوف”.

فكيف يمكن أن تجتمع الحكمة والطمع، أو الفلسفة وصغائر الأمور الدنيوية، هذا ما حفلت به شخصية المتنبي بحسب المنهج الثقافي الذي تبنّاه الدكتور الغذامي واشتغل عليه، وأسس علاقته النقدية معه على هذا النحو الذي لا يرى في المتنبي إلا في ثوب شحاذ؛ لا يعبأ بتلك المؤهلات التي كان يمتلكها والتي كان من الممكن – لولا طمعه- أن يكون سقراط العرب والشاعر الفيلسوف الأكبر.

خلاصة المتنبي:

تظل إشكالية النظر إلى المتنبي قائمة طالما أن حضوره المؤسساتي بهذه القوة والهيمنة في الذاكرة العربية والثقافة العربية إلى هذه الدرجة الطاغية، ويرى الدكتور الغذامي أن السبب هو في تخلّف الذائقة العربية وكسلها؛ حيث ما زالت تنتمي إلى القرن الرابع الهجري وكأنّ هذا التطور الهائل الذي حصل في كل العلوم والمعارف ووسائل التواصل الاجتماعي بعيدا عنا، فالذهنية العربية ذهنية متخلفة مأخوذة بالمجاز البلاغي بجمالياته التي تجعل هذه الذهنية بعيدة عن التفكير في الجوهر مكتفية بالمظهر: “هل ما زال المتنبي شاعرنا الأعظم كلنا نشعر بالمتنبي ونحفظه ونردد أبياتا من شعره تواترت على كل الألسن، حتى لنكاد نجزم أن بضع عشرات من الأبيات له تجمع الأمة على حفظها، ولا تعرف باقي شعره، ونسبة ضئيلة من ديوانه هي الباقية حتى اليوم وليس من أثر للباقي.

وهذا إحصاء له ما وراءه من مؤشر خطر على ذهنيتنا الثقافية، فمعظم المرويات تشير إلى أن تصوراتنا الثقافية ما زالت تنتمي لفترة القرن الرابع الهجري”

يلفت الدكتور الغذامي الانتباه إلى قضية المحفوظات المدرسية التي تمكنت من فرض أبيات شعرية بعينها على الأجيال، بحيث ظلّت ماكثة في الذهنية العربية من جيل إلى جيل وأسهمت في الإبقاء على هذا الحضور المنتخب لأسماء شعرية بعينها، بما جعل المتنبي الذي هو الرقم الأول في هذه المحفوظات حاضرا في الذاكرة العربية دائما، وكأنه مهيمنة ذات طبيعة أسطورية لا مجال لتفاديها أو العبور من فوقها، وصار اسم المتنبي تميمة ومثالا ولازمة ترددها الأجيال وتتمثل بها بوصفه أيقونة شعرية لا تدانى، توارثها الناس وانغرست في نفوسهم من دون تفكيك أو نقاش أو حوار بأي قدر من الأقدار:”إن مقولاته تظل تنتج شخصيته الشعرية فينا -مع كل عيوبها النسقية- حتى لتكون مفخرة ثقافية أن يقال عن شاعر ما بأنه متنبي عصره، وهنا المفارقة المعيقة ذهنيا حين نتصور أن كل القرون التي تفصلنا عن المتنبي لم تحركنا خطوة واحدة لتجاوز قامة المتنبي، وكأن عصرنا الحديث بكل انفجاراته المعرفية والشعورية لم تغير من الشخصية العربية شيئا.

والعلة في هذا هي في سيطرة المحفوظات الشعرية علينا عبر غرسها في نفوسنا منذ المدرسة المبكرة من عمرنا، فما إن يتعلم الطفل فك الحروف حتى يبدأ تلقنيه بأبيات يتوارثها ثقافيا عن أجيال سبقته، ولم تتشكل في هذه الأجيال ملكة الحس النقدي للمادة المستهلكة”

هكذا هيمن المتنبي على الذهنية العربية وأصبح النموذج المعرفي والذوقي والفلسفي من دون غيره؛ بحكم هذا الأسلوب الدراسي الذي كان يعتمد على ثلة من مدرسي اللغة العربية في المدارس المتوسطة والثانوية، ولم يكونوا على وعي بما يضعونه من مقررات دراسية للطلبة، ويستجيبون لطبيعة المجاز البلاغي الجمالي بوصفه معيارا أساسية في الاختيار والانتخاب، على نحو جعل من المتنبي صنما ذهنيا لا يمكن المساس به:

“ولهذا نظل نردد المتنبي وكأنه هو النموذج المعرفي والذوقي والفلسفي أيضا من حيث يشيع كثيرا بوصف شعره بالفلسفة، ولكنه نموذج ينتمي لثقافة كانت تمثل ذائقة ذلك العصر وعقليته، وليس لنا أن نزعم أنه يمثل عصرنا ولا أنه يقدم لأجيالنا أي نموذجية ثقافية ومعرفية، ولن يخلصنا من هذه الدوامة المغلقة إلا نقد خطاب المتنبي.

ولعلي فعلت ما بيدي في كتابي (النقد الثقافي) عن أبي الطيب وعن أبي تمام، ومن جرى خلفهما مثل نزار قباني وأدونيس، وحدث من المعاصرين تكرار نسقي لسالفيهم، وكأن قرونا مرت لم تغير شيئا، وهذا ما يحدث لأي ثقافة تغفل عن نقد خطابها (محفوظاتها)”

إذ يعد الدكتور الغذامي هو أول من خلخل هذه الرؤية الثابتة في الضمير الثقافي العربي، وينطبق الحال على شعراء آخرين أتى عليهم الغذامي في دراساته السابقة، بما يجعل من النقد الثقافي هو الحلّ الوحيد بديلا عن النقد الأدبي الجمالي، وفي مجال البحث عن المكان بوصفه ذاكرة حية يـأتي الدكتور الغذامي في كتابه ـــ اللابس المتلبّس ــــ على تمثيلات الأسود في الثقافة العربية، من خلال تعامل المتنبي مع كافور الأخشيدي في مرحلة هجائه بعد مرحلة المديح، حيث كان يأمل أن يحصل منه على منصب حكومي يمثل أعلى طموح لديه، لكنّ كافور لم يمنحه هذه الفرصة فتحوّل من مدّاح إلى هجّاء مقذع في هجائه، وكاشفا عن وجه عنصري رهيب لا يمكن أن يتناسب مع شاعر حكيم أو شاعر فيلسوف:”هجا المتنبي كافور بتوظيف لونه وإحالته للذاكرة الثقافية المنحازة ضد السواد، وفرض صفات دونية وإقصائية للون الأسود، ومرت القصيدة ترددها الألسن وتحفظها الذواكر وبتسليم مطلق وربما نقول بإعجاب مطلق للقصيدة، وهذا يعود فقط للانحياز للمجاز الشعري بما أنه جماليات شعرية لا يحاسب عليها الشاعر، والجماليات في النظرية الأدبية لا يهمها ما قيل وإنما كيف قيل، ولذا تمر النسقيات غير ملحوظة.

وكان على النقد الثقافي أن يعري تلك النسقية الإقصائية والعمى الثقافي. ومن أمثلة التحول حول اللون الأسود هو تحول اللون من وجوده العيني ليصبح أثراً وينتقل من كونه قيمة جغرافية ليكون ذاكرة تسكن في الوجود الذهني بعد أن غادرت الوجود العيني”

وإذا ما أخذ هجاء المتنبي في كافور على وفق منظور جمالي خالٍ من البعد الثقافي، سنجد أن كثيرا من المتلقين ينبهرون بهذا الهجاء ويصنفونه في سياق عظمة المتنبي في توطينه للمجاز البلاغي جماليا، لكن المنظور الثقافي لاستنطاق النسق المضمر يكشف عن نزعة عنصرية حول اللون الأسود، وهذا الأمر يعد في غاية العنصرية لأن الإنسان لم يختر لونه كما يريد؛ بل هو وجد نفسه على هذا اللون، وليس من الواجب التعامل مع مجرد السواد في الإنسان على أنه منبوذ ويحمل صفات سلبية مقدماً، وهذا ما يشير إليه الدكتور الغذامي ويسعى إلى تكريسه كمعطى نقدي داخل النقد الثقافي.

“التوريقة” معيارا نقديا:

حمل الكتاب في صفحاته المختلفة مصطلح “التوريقة” التي وضع لها الكاتب تعريفا اصطلاحيا محددا، يعمل في أصغر مساحة كتابية ممكنة بأعلى درجات الاختزال والاختصار والزهد والتكثيف والعصر الكلامي، وحين تبلورت فكرة جمع هذه التوريقات التي كان يكتبها الناقد الثقافي الدكتور الغذامي، اكتشف هذا الحضور الطاغي للمتنبي في كل توريقة تقريبا من توريقاته هذه، على النحو الذي دفعه إلى تكريس رؤيته النقدية في مقدمات كتابه ـــ اللابس المتلبّس ــــ لمعالجة هذا الموضوع الثقافي، وما ينطوي عليه من أهمية وخطورة في تمثيل الرؤية النقدية والنظرية النقدية التي يشتغل عليها.

تنوّع حضور المتنبي في هذه التوريقات تنوعا كبيرا؛ إذ يظهر في بعضها ظهورا عابرا من خلال التفاتة بسيطة، أو مَثَل يعود على قضية تخص شعر المتنبي أو شخصيته أو حياته أو سيرته أو عصره، ففي توريقة عنوانها “شكسبير معلقا في الفضاء” يأتي الدكتور الغذامي على ذكر المتنبي في تفصيل صغيرة كمثل على الشعرية العربية التي تجمع بين الشعر والسرد بقوله: “وشعر المتنبي يجمع القصيدة والحكاية” فقط، ويمضي إلى استكمال فكرته التي تعمل على قضية شكسبير في هذا المجال.

بينما يخصص التوريقة الموسومة بـ “الطعام الفاسد/ النص الفاسد” كلها لمقاربة بيت المتنبي الشهير:

“إذا أتتك مذمتي من ناقصٍ….

فهي الشهادة لي بأني كاملُ

وهذا البيت الشعري للمتنبي يعامله الدكتور الغذامي معاملة ثقافية ويرى أنه فاسد مثل الطعام الفاسد، وذلك لأن الجميع يستخدمه ضد الجميع بطريقة واحدة، بحيث يكون الكل ناقص والكل كامل في آن واحد، بحيث يقول في نهاية التوريقة: “وفي الحالين فإن الثقافة بوصفها نموذجا ذهنيا للجسد تمرض كما يمرض الجسد، والنص الفاسد مثل الطعام الفاسد يسمّم الجسد، بمعنييه العضوي والذهني”ليكون هذا البيت الشعري على درجة عالية من الإيهام ولا يؤدي وظيفة محددة ذات معنى محدد.

في توريقة أخرى للدكتور الغذامي عنوانها “أصحاب الواحدة وانحياز الذاكرة” يأتي على ذكر المتنبي في قضية الموازنة النقدية العامة في مقاربة تجارب الشعراء، بين جيدهم ورديئهم للوصول إلى رأي منصف في تجربة كل منهم إذ يقول “ولكل شاعر نصوص رديئة وأخرى جيدة، ونحن نحفظ جيد المتنبي ونتجاهل رديئه”، ومن ثم يكشف الكاتب عن ميزان الثقافة المنحاز وغير العادل في هذا السياق بقوله بأن هذا الميزان:”إما أن يحتفي بلا حدود أو يشنع بلا حدود، وهناك شخصيات تم التشنيع عليها مع وجود حسنات لها، ولكن تم طمس الحسنات من أجل إتمام مشروع التشويه، ومن ذلك صورة كافور الأخشيدي الذي لصقت به أبيات المتنبي بتواطؤ من ذاكرة الثقافة، التي تعمدّت تناسي حسنات كافور انتصار منها للمتنبي، وتعاطفا مع الفحل الشعري إضافة إلى الانحياز الثقافي النسقي ضد شخصية لرجل أصبح أميرا على قومه خارج نموذج الإمارة المرسوم ثقافيا.

وجاء اللون ليشعل الانحيازات التي ستقارن بين الفحل الشعري بوصفه سيدا ثقافيا، ورجل تسلبه الثقافة حقوق السيادة، فانتصر الفحل ثقافيا على رجل لا تعدّه الفحولية سيداً”

على نحو يكشف عن زيف النظرة وعدم موضوعيتها لأنها ضحية النسق الذي ينتصر للظاهرة مهما كانت فاسدة، وهذا الصراع الفحولي ينتهي إلى انتصار فحل الظاهرة المتناسب مع ثقافة مجتمع القراءة، وهو يستجيب لفكرة الفحولة التي ينتمي إليها المتنبي ولا ينتمي إليها كافور الأخشيدي.

وفي توريقة أخرى موسومة بـ “نزيف الكلمات” يتحدث الكاتب عن رقة المتنبي في تعامله مع اللغة في بعض أبياته الشعرية، وينتهي إلى قناعة نقدية تكشف عن علاقة المتنبي مع الأمكنة وبحثها عن المستقبل فيها، إي يقول هنا:”إن تجربة المتنبي تشير دوماً إلى مغادرته المألوف مع تطلعه لغير المألوف، فقد ترك العراق من أجل حلب، وترك حلب رغبة بمصر وترك مصر متطلعا لخراسان، ثم أخيرا ترك خراسان لكي يموت في طريق العودة.

ربما مات لأن مراكبه في تلك المرة لم تطرب لأنها لم تكن تحلم بوصول، أي وصول، بعد أن تسددت في وجهها الدروب تبعا لضياع المتنبي بين الأماكن؛ لدرجة أنه لم يبحث عن أي مكان، وهنا كادت له منيته لتنهي ترحاله وتضعه في كتاب التاريخ والذاكرة”

فالرحلة والمكان واللغة حين تضيع البوصلة فإنها حتى لو احتشدت في سياق واحد فإنها لا تضمن النجاح ولا تضمن السلامة، ويأتي ذكر المتنبي هنا في معرض النقد الثقافي كونه مشغول أكثر ببيانه وجماله لغته أكثر من تجربة الحياة، التي تحتاج إلى أكثر من ذلك ولا تنسحق تحت وطأة الجمالي مع قهر الوجودي والواقعي.

تستمر توريقات الدكتور الغذامي في معالجتها كثير من القضايا والأمور والمسائل ذات الصلة بالمنهج الثقافي الذي يعتمده في قراءاته المختلفة، وفي كل توريقة تقريبا يأتي ذكر يطول أو يقصر للمتنبي بحسب طبيعة الاستشهاد، أو المروية، أو الحادثة، أو الفكرة، على النحو الذي يجعل من شخصية المتنبي أو شعره أو أخباره مصدرا من مصادر تغذية هذه التوريقات، من خلال تموينها بما يجعل من المتنبي فحلاً لها بشكل أو آخر.

تأتي التوريق الأخيرة كي تؤكّد فحولة الحضور الطاغي هذه ولا سيما حين يعنونها بـ “التوريقة الأخيرة” تعبيرا عن نهاية المشوار، بقوله:”المتنبي شغلنا وأشغلنا وشغّلنا ولستُ أظنّ أحدا فعل فعله هذا في ذاكرتنا العربية”

وربما تكون هذه التوريقة الأخيرة ذات صلة بهذا الكتاب بعد أن اكتشف الباحث قوله حضور المتنبي في أكثر توريقاته، فهي تأتي على نحو مقصود وبالغ القصدية بعكس التوريقات الأخرى التي سطّرها الدكتور من دون قصدية استحضار المتنبي، مع أنه حضر من لا وعي الكاتب وتمثّل على نحو ما ذكرنا بصورة أو أخرى بحسب طبيعة كل توريقة، ويمكن القول على العموم أن هذه التوريقات التي حملها هذا الكتاب ـــ اللابس المتلبّس ــــ قد تكون درسا نقديا جديدا من دروس النقد الثقافي التي يشتغل عليها الدكتور الغذامي.

ولا بد من قراءتها أكثر من قراءة والتمعّن في كشوفاتها التي يمكن أن تقود إلى اكتشاف آليات جديدة للنقد الثقافي، لأن الناقد عبد الله الغذامي بعد تجربته العميقة في هذا المجال فضلا عن خبرته الثمينة؛ فإنه بلا أدنى شك يعي أهمية إصدار مثل هذا الكتاب، الذي لا يمكن أن يكون مجرد كتاب جديد يضاف إلى كتبه الأخرى، وهي تؤسس مدارات عديدة يمكن أن تضع النقد الثقافي موضع التنفيذ الفعلي الإجرائي على نحو تداولي أوسع وأعمق.