زغوان مدينة تونسية بروح أندلسية

رحلة تاريخية قامت بها: حنون أليبنو

و أنت تخطو في تلك الأزقة و بين تلك الجدران المرتفعة من اللبنات العتيقة، تلك التي رصفت واحدة جنب أخرى بأيادي ماهرة تتقن ما تفعل ، بل و تبدع في فعل ذلك. تشم رائحة الأصالة و تراها و يدغدغ أنفك شذى عطر وروائح فواحة لكأنها حملت على جناح طير مهاجر ،أو ركبت لجج البحر الواسع لتستقر هنا، بعض من سحر و فتنة عطر و كثير من الحنين و الاشتياق، من تلك البلاد البعيدة أتت … من أرض ” الأندلس ” …

مع فلول المهاجرين المطرودين المورسكيون* (الأندلسيون)، الذين صدر في حقهم قرار بالطرد الجماعي من قبل ملك اسبانيا ” فليب الثالث ” بضغط من الكنيسة الكاثوليكية و محاكم التفتيش ، في سنة 1609 م و ذلك طبعا بعد المعاناة و الذل و الهوان و ما لقاه مسلمو الأندلس من سلب للحقوق و الحريات الدينية و حتى الحياتية و تجريدهم من هويتهم و إقتلاعهم من جذورهم و جعلهم نسخة مشوهة من أنفسهم الحاقدة المريضة ، وصل جمع غفير من أهل تلك الأرض الطيبة الى البلاد التونسية قدر عددهم بـ 80 ألف موريسكي ، هاربين بدينهم و بضع أموال و ولد.. سلب و قتل منهم الكثير إثر طريقهم إلى الموانئ الاندلسية حيث السفن الراسيات التي تنتظر عملية إجلاء شعبا بأكمله عن أرض سكنها و عمرها جيل بعد جيل و جيل… طيلة ثمانية قرون من العطاء و الازدهار و الحضارة السامقة الشامخة ، ليرموا في ظلمات البحر بعيدا عن الارض و السكن .. بعيدا عن الوطن .

وصلوا إلى تونس بكل ذاك الزخم من الحضارة و الرقي و الأدب و أصول الفقه و المعارف الشتى في مجالات عدة ، وصلوا ليستقروا في أماكن و مدن عدة ربما شابهت في مناخها و طبيعتها الجغرافية بعض مدنهم في أرض الأندلس نذكر منها للذكر لا الحصر تستور و قرمبالية، بلي، تركي، سليمان، السلوقية …. و زغوان ، مدينة المياه و الينابيع ألا يقول العرب القدامى ” تبنى المدائن على الماء و الكلأ ” و هذا ما كانت عليه المدينة أراضي ممتدة شاسعة و وفرة في المياه جاذبة و هي محور حديثنا في هذا المقال .

زغوان مدينة تونسية بنفحات أندلسية

زغوان مدينة يفوح منها شذى عطر أندلسي، رائحة زهرة النسرى التي تتعرش وتتسلق الجدران لتعلو النوافذ والأبواب مضيفة بلونيها الأبيض و الأصفر و إخضرار أوراقها لوحة طبيعية ساحرة، تلك الزهرة العصية التي رفضت أن تزهر أو تنمو في تربة غير تربة مدينة زغوان التي تفردت بزراعتها وحدها حتى إشتهرت بها و هي التي أتت مهاجرة مع الموريسكيين من أرض الأندلس و شاركتهم محنة التهجير و وجع الغربة و ألم الفراق، لتنمو ثم تقطر هنا و تضاف إلى كعك الورقة الأندلسي الذي اشتهرت به المدينة و الذي ذاع صيته ليطير في كل تراب البلاد .

زهرة النسري التي تشتهر بها مدينة زغوان

كعك الورقة بالنسري التي اشتهرت به مدينة زغوان

لا يدخل أهل الأندلس أرضا و هذا معروف عنهم إلا و عمروها و أضافوا إليها من علمهم و ثقافتهم حتى أن الناس في ذاك الزمن إذا علموا بنزول أندلسي في قريتهم يهللون و يقولون ” حل الأدب والعلم و الأخلاق بديارنا “لشدة ما عرفوا بذلك، ولتخلد بصمتهم في أرضها وعلى جدرانها فبنوا المنازل وشيدوا الجوامع والحمامات العمومية في محاكاة جميلة و فنية مبدعة للعمارة الأندلسية بأرضهم المغتصبة فنجد الجوامع والمساجد بتاريخها العريق ومآذنها المنتصبة الشامخة إضافة إلى المزارات و أضرحة أولياء الله الصالحين.

في هذه المدينة يطالعك إسم الأندلس على الجدران ولافتات المحلات في الشوارع في أسبلة المياه المنتشرة، في العمارة الأندلسية في المآذن الشامخة في أصص الزهور المعلقة على الجدران التي تحتفي بها … هنا زقاق يشعرك كأنك في حضرة قرطبة أناس أبدعوا فجعلوا من منفاهم الجديد أندلسا أخرى حتى ولو شكليا أو ظاهريا فروح الأندلس كانت تسكنهم ويداعبهم حنينهم و شوقهم إليها لذا نقلوا أندلسهم معهم ربما لتخفف وحشة الغربة و حنينهم الأبدي إليها ، هنا إحتفى الأجداد بتاريخهم فعمروا و هنا صان الأحفاد و حافظوا على إرثهم الأندلسي(برغم تقصير الدولة والجهات المختصة في حماية هذا الإرث و الحفاظ عليه ليس في زغوان فقط بل و في سليمان و غيرها الكثير …) و جعلوا إسمها يرن في الأُذن و يلهج به اللسان حتى لا ينقطع الذكر و لا حبل الود و الوصل.

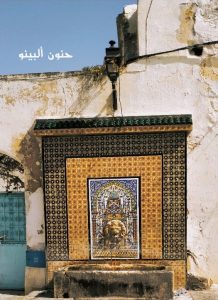

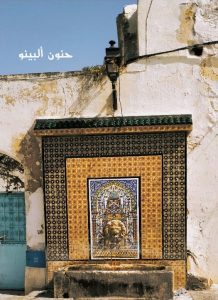

وأنت تعبر أحد الشوارع الضيقة يجذب سمعك صوت الماء كسنفونية طبيعية، ينساب من سبيل في مدخل الزقاق الطويل على يسارك تماما ، ولا تندهش من كثرة أسبلة المياه الموزعة هنا و هناك في مدينة عرفت أصلا بكثرة منابعها و عذوبة مياهها، مدينة إشتق اسمها من الماء aqua فمن ziqua / زيكوا، الإسم الذي أطلقه عليها الرومان قديما ومعبد المياه الذي شيده الإمبراطور الروماني هادريان وحناياها الرومانية التي وصفها الرحالة ابن أبي دينار “بأنها أهرامات تونس” نظرا للدور الكبير الذي لعبته في تزويد مدينة تونس و قرطاج بالمياه.. فهي تظل شاهدة على غنى المائدة المائية للمدينة التى صارت بعد ذلك تحمل إسم زغوان، الشئ الذي استغله الوافدين الجدد ( الموريسكيون) في الفلاحة و الزراعات السقوية بالمدينة المائية.

وليس ببعيد عنها تجد على يمينك مقهى صغير يحمل إسم “مقهى الأندلس” ببابه العتيق و تاريخه العريق ووثائقه التاريخية المخبأة في تلك الخزانة البنية التي كان صاحبها ( السيد طاهر العداسي) من اللطف و ربما من الفخر بإرثه هذا ليطلعنا عليها و يحدثنا عن جذور عائلته التي تنحدر من القبائل الوسلاتية الذين استقروا في كل من تستور و زغوان و غيرها بعد قرن من قدوم المورسكيون إلى تونس كما حدثنا عن تاريخ مقهاه الصغير الذي كان تحت ملكية يهودية ربما كانوا من جموع القادمين من الأندلس أيضا لتنتقل بعدها لعائلته .

مقهى الأندلس و صاحبه السيد طاهر العداسي

و بعد بضع خطوات أخرى تستوقفك لافتة كتب عليها ( كعك الورقة الأندلسي بالنسري عند أولاد شطيبة)، قرأت تلك الثلاثية الأندلسية بمتعة حقيقية.. الأندلسي / النسري / شطيبة و شطيبة هذا لقب أندلسي تصغير لشاطبي الذي تعود أصوله لمدينة شاطبة الأندلسية كما جرت عادة أهل الأندلس في تصغير الأسماء ( مثلا خالد يصبح خلدون / زيد، زيدون..) . نظرت لباب المحل المغلق بإنزعاج وددت أن أعرف سر ذاك العالم للثلاثية الأندلسية و الذي وقف بيني و بينه باب صغير أزرق اللون تتسلق شجيرة حمراء الأزهار جانبه، تراجعت و قصدت الجامع الكبير الذي كان لا يبعد سوى بضع خطوات في أعلى ذلك الزقاق الضيق الطويل و هو على ما يبدو الشريان الرئيسي الذي تتفرع منه الكثير من الأزقة الصغيرة للمدينة العتيقة ، الجامع بُني في أعلى نقطة صعودا للأعلى فعندما تقف و تنظر للأسفل يستهويك ذاك الدرب المتعرج برقة، فترى في البعيد مأذنة لجامع الرحمة تقابلها تماما و على بعد خطوات فقط برج لكنيسة.. نقيضين كأنهما توأمين متعانقين تحت السماء الزرقاء المتسامحة صورة إن عبرت فعن الحرية و التسامح الديني …

يجول بخاطرك كم أن هذا الزقاق عامر زاخر بالتاريخ و الإرث الأندلسي في العمارة و الأصالة، زقاق كلما توغلت فيه تأكدت من ذلك بنفسك… زقاق إختصر تاريخ مدينة كاملة حملت إرثا و تاريخا حافلا بطعم المرارة و الشوق و الخذلان و العزيمة و الإرادة للبدء من جديد و الإستمرار في الحياة ..

و أنا في الأعلى أكحل عيني بما يتربع أمامي من جمال ممزوج بخيالات من الماضي البعيد ، لفت إنتباهي رجل يضع شاشية حمراء و يرتدي الزي التقليدي التونسي و يحمل في يده كوب قهوة كان يتقدم بثبات نحو الباب الأزرق الصغير و كأنه ينظر إلينا و يبدو أنه قد فطن بنا و نحن نحوم امام محله الصغير ، نادانا و قال : ( كان تحبو تتفضلوا هيا أدخلوا )، و هكذا دخلنا إلى العالم الأندلسي الصغير و بدأنا قصة أخرى مع حفيد أندلسي عانى أجداده المورسكيين للوصول إلى بر الأمان.

الشيخ معز شطيبة :

معز شطيبة أحد أحفاد المورسكيين الذين إستقروا في تونس على إثر عملية الطرد الأخيرة ، و إختاروا زغوان مستقرا كما سبق و أسلفنا الذكر ، عالمه الصغير عبارة عن غرفة لا تتجاوز الأمتار تشتم فيها رائحة الأصالة و عبق التاريخ الأندلسي الذي تشعر به في كل ركن و زواية بداية من الافتة في الخارج وصولا للأعمدة الأثرية في الداخل، للمسات الأندلسية التي شيدت هذا المكان و كانوا عندما يفعلون ذلك يتركون جزءا منهم في أي مكان ، يستشعره كل من يأتي بعدهم ، لله در أهل الأندلس هم فعلا بناة حضارة و عظماء سواء كانوا في الأندلس أو في بلاد المهجر و الشتات ، حتى صاحب المحل نفسه بزيه التقليدي و شاشيته الحمراء كان كأنه أتى من ذلك الزمن مكملا صورة قديمة لأجداد كانوا هنا يتسامرون و يجتمعون ليتحدثون و ربما يذكرون الأندلس لفرط عظيم حبهم لها فلا ينسى المحب حبيبا، ناهيك أن تلك الحبيبة هي الفردوس المفقود .. نعم هي الأندلس التي سكنت القلوب لتبقى حية تروى أحداثها و تاريخها إلى اليوم، و هاهو أحد أحفاهم بعد قرون من سقوطها يروي لنا ما تحدث به الأجداد بحسرة و لوعة و دموع حارة حارقة أغرقت خدودهم لتبلل ذقنا غزاه المشيب لهول المصائب و ما لما حل بالاندلس سلوان، هنا سمع الآحفاد تاريخهم و عرفوا كيف عانى أهل الأندلس من ظلم محاكم التفتيش و كيف تحولوا من ملوك للأرض إلى عبيد و هم الأعزاء، عرفوه و حفظوه و أورثوه لمن بعدهم لتظل الذاكرة الأندلسية حية، و حدثنا السيد معز شطيبة عن عملية إجلاء المورسكيين عن أرضهم و كيف كان أعوان محاكم التفتيش يفتشون أغراضهم و يسلبون منهم كل ما هو نفيس و ذو قيمة لذلك إبتكر نسوة الأندلس حيلة و هي إخفاأ ذهبهن و مصوغهن في الأطعمة التي كان أعوان ديوان التفتيش يتعففون عنها و بتركونها لهم بإعتبارها زادا للطريق، فأخفونها داخل كعك الورقة و داخل أكلة تسمى ” البناضج ” و هي اكلة اندلسية تطبخ في عيد الاضحى و حتى داخل الخبز ، هكذا هرب أهل الأندلس أموالهم من أيدي الظلم بذكاء ليكون عونا لهم في مستقرهم الجديد و معهم دخلت عادات جديدة للمنطقة فعنها يحديثا معز شطيبة عندما سألناه هل ما زال الأحفاد يحفظون عادات الأجداد فأخبرنا عن بعض من الأكلات الأندلسية التي مازالت متوارثة لليوم مثل (كعك الورقة / البناضج / المرقة الحلوة / السفنج….) و غيرها مازالت ضمن المطبخ التونسي و الجميل أن تاريخ الأندلس يورث و يروى من جيل إلى أخر فكل صغير و كبير بالمنطقة ما سألته عن الأندلس شيئا إلا و أخبرك تاريخا ما أو حكاية ما أو عن عائلة ما، عكس بعض المناطق الأخرى التي يرتبك أهلها أمام السؤال و يحتار أصلا أين تقع الأندلس؟ و من نفحات التاريخ الأندلسي خرجنا تاركين وراءنا مكانا قصته تأسست هنا من بداية القرن 17 م و ودعنا ما ازدحمت به الجدران من صور قديمة بالابيض و الأسود للمدينة و لنساء و رجال كانوا ضمن فرقة العزوزية للإنشاد الديني و معز شطيبة أحد أعضائها .

نفحات معمارية بأيادي أندلسية:

ودعناه لنستقبل صرحا ليس نفحة تاريخية و حسب بل هو التاريخ عينه و الشموخ بذاته رمزا دينيا بناه الموريسكيين سنة 1640 م ، هو الجامع الكبير بزغوان و على غرار أمثاله في سليمان و تستور و غيرها من المدن شُيد هذا الجامع ليظل إلى اليوم يذكر بالأيادي التي شيدته و زينته و زخرفت جدرانه و سقفه، ليذكر فيه إسم الله و يعلو، عَلاَ نفوسهم تهدأ بسماعها لصوت الآذان بعد أن إنقطع في ديارهم و يجهرون بدينهم بعد أن أخفوه سنينا عن أعين الظلم و البطش و ليبدد تلك الشكوك و الظنون التى طعنت في صحة إسلامهم لأنهم حال وصولهم كانت تغلب عليهم القشتلة أي اللغة القشتالية / الإسبانية لأنه كما ذكرنا سابقا منعوا حتى من الحديث باللغة العربية .

وعن جمعية صيانة مدينة زغوان يذكر خالد الشايب أن أكبر المساهمين في بناء الجامع هو الشيخ “محمد القيسي” هرب من الأندلس و تحديدا إقليم كتالونيا، ناجيا بروحه و دينه الذي كان من أشد المدافعين عنه ليكون أول إمام خطيب في المدينة الأندلسية من على منبر جامعها الكبير و ذلك بعد أن إلتحق بجامع الزيتونة المعمور كأبرز فقهائه، كما ذكر أن المهندس الذي باشر بناء الجامع هو محمد بن على ديسم الأندلسي أشهر مهندسي الأندلس والده علي ديسم من أشهر العلماء في هندسة المياه الذين إستقطبتهم البلاد التونسية إستعمله يوسف داي في عهده لإنجاز عدة منشآت و إسمه منقوش في إحدى أسبلة مدينة بنزرت العتيقة.

و لا يقتصر الدور الحضاري على الرجال فقط بل إن مريم القيسية و هي إبنة الإمام الشيخ الخطيب محمد القيسي قد شيدت مسجد صغير الحجم لكنه بطراز معماري فريد من نوعه إذ نجد مكان المآذنة العادية قبة و هو يعتبر من أقدم المساجد في المدينة. كما عرف عنها أنها كانت تعقد مجالس الأدب و الصوفية في بيتها و أنها كانت من سيدات عصرها و أنها هي و حسب جمعية صيانة التراث من أضافت الصومعة و الباب الرئيسي الحالي للجامع الكبير سنة 1650 م ليتسع الجامع لكل سكان المدينة بعد أن ضاق بهم جامع السوق و هو من أوائل الجوامع التي شيدها المورسكيون في المدينة إذ بني في سنة 1612 م أي بعد قرابة ثلاث سنوات فقط من وصولهم … و لا يتوقف الحديث عن الإرث الثقافي و الحضاري لمدينة زغوان الأندلسية الروح هنا فقط فمهما بلغ عمق حديثنا عنها لن نوافيها حقها أبدا فالمورسكيون تركوا بصمة عميقة متجذرة إلى اليوم في النسيج المجتمعي للمدينة ناهيك عن الإضافات التي أدخلوها إلى قطاع الصناعة و الفلاحة و حتى المطبخ الذي فاحت سمعته روائح لذيذة سكنت مطابخ الأمهات و الجدات في البلاد و أصبحت عادات موروثة مازلنا نتلذذ بها إلى اليوم.

تواصل سيرك مخلفا وراءك التاريخ، ليس ” كوم رماد ” كما قال نزار قباني بل تخلفه شامخا منتصبا متحديا قرون القهر و الظلم محتفظا بهوية إسلامية أندلسية، فشل مع الأسف شبيه له في الإحتفاظ بها في أرض الأندلس أمام جبروت و ظلم محاكم التفتيش الإسبانية التي تفانت في تحويل كل مسجد في كل قرية و مدينة أندلسية إلى كنيسة أو كتدرائية و رفع الصليب أعلى المآذن بدل الهلال الإسلامي و سارعوا بتعليق الأجراس و نسوا أن ” للمآذن كالأشجار أرواح ” تحن لصوت الآذان و تشتاق.

و كما كانت الأندلس تعج بالعلماء و الفقهاء و أهل الصلاح و التقوى، حضيت مدينة زغوان الأندلسية الروح و الطابع و الهوى بأحد أشهر أوليائها الصالحين و هو سيدي علي عزوز ، فتستوقفك زاويته بقبتها الخضراء الكبيرة و بابها الخشبي الثمين بخشبه العتيق الذي يفتح على مصرعين على بعد بضع خطوات فقط من الجامع الكبير عن يمينك قبيل الصباط (القوس) بقليل و الذي هو في الحقيقة ملاصق له ملازم للبناء كأنه يتبرك به .

فمن هو سيدي علي عزوز هذا و كيف إكتسب شهرته في زغوان خاصة و البلاد التونسية عامة ؟

سيدي علي عزوز :

سألنا فقيل: هو” أبو الحسن علي بن محمّد بن عزّوز “، أتى من مدينة فاس بالمغرب عرف عنه صلاحه و حسن إيمانه و تقواه، كان كثير الذكر لاهجا لسانه بالصلاة دوما على خير الأنام، ذُكر أنه حج مرتين و في مرته الثانية عاد متشبعا بالإيمان و قد خفت روحه و بدأت أولى درجاتها في درب النقاء الروحي تخففا و تعففا من ظنون الحياة المهلكة، فمالت نفسه إلى التصوف و كان له في الأولين أسوة حسنة فإتبع طريقهم في الدعوة إلى الله و التخلص من شوائب الروح و المتع الزائلة و الإرتقاء بالنفس إلى أعلى مراتبها ،ناصحا و مرشدا فولدت بذلك طريقته الصوفية تقربا و تحببا إلى الله و التي سميت بإسمه و هي ” الطريقة العزوزية ”

فصار بذلك يعتبر من أولياء الله الصالحين لصلاحه و تقواه و غزير علمه و إستقامة حاله و صلاح دينه

و سمو روحه و طارت شهرته لتحل بربوع البلاد التونسية شمالا و شرقا .. فكثر مريدوه و إكتسبت طريقته شهرة واسعة « فانتشرت الزوايا المنتسبة إلى طريقته، منها زوايا رأس الجبل ثمّ تستور وتونس، ونابل وصفاقس وأقيمت له زاوية أخرى بمدينة تونس في باب قرطاجنة إضافة إلى تلك التي توجد في النهج المسمّى باسمه » حسب ما ورد في الموسوعة التونسية و ذلك نظرا للأهمية و المكانة الروحية و الإجتماعية و العلمية التي كان يتمتع بها سيدي علي عزوز.

و يذكر أنه كان يعقد مجالس يوم الجمعة للذكر و الإنشاد الديني و المالوف الذي هو منحدر من الموشحات الأندلسية و الطرب الغرناطي أتى مع فلول الموريسكيين عابرا المتوسط معهم ليصبح إضافة مهمة في الموسيقى التونسية.

و هكذا و بهذا المقام و الزوايا و المزارات المنتشرة في المدينة مثل ” زواية سيدي الطايع ” و مزار ” سيدي بو قبرين ” و هو يعود للولي الصالح أبو بكر حذيفة إكتست زغوان ثوبها الروحاني الطاهر و إكتسبت شهرتها بطرقها الصوفية دون منازع.

وهذا المقام يرث مفتاحه منذ أجيال جيل بعد آخر أحفاد أو حفظة له ليكونون قائمين عليه مهتمين بشؤونه فاتحين أبوابه مزارا للتبرك و لتعريف بسيرة أحد رجال الصلاح في المدينة و أحد أشهر أعلامها أيضا و الذي ترك ورائه طريقة خاصة هي الطريقة العزوزية نسبة لإسمه للإنشاد الديني و سبق أن ذكرنا أحد أعضائها و هو الشيخ معز شطيبة و ” اسكند الجديدي ” و هو منشد في فرقة العزوزية أيضا و القائم بشؤون المقام.

توفي سيدي علي عزوز في ماي 1710 م مخلفا وراءه إرثا مازال حيا إلى اليوم إرثا لن يموت أبدا و هو حب أهالي زغوان له و قد ذكر صاحب الإتحاف متحدثا عن وفاته : “وفي ربيع الأوّل من سنة 1122هـ اثنتين وعشرين ومائة وألف (ماي 1710) توفي الولي الصالح سيدي علي عزوز، وهرع إلى جنازته أهل تونس، وكان الباي يومئذ مريضا فبعث أخاه لحضور الجنازة وطلب الناس نقله إلى تونس فأنف لذلك أهل زغوان، وأبوا إلا دفنه في موضع وفاته” ، فكان لهم ذلك.

خارجين نحن من مزار الصالحين عابرين ساحتة الصغيرة التي يتوسط جدارها صنبور ماء هو أيضا يشرب منه الزائر للبركة و رواقه الصغير المغطى بالجليز المزركش الذي يضفي سحرا أخر على المكان و هو الشئ الذي يميز البيوت العربية القديمة التي تفخر بأصالتها و تحتفظ بهويتها لتمثل بوابة تاريخية نحو ذاك الزمن و المدينة العتيقة هنا مازالت تحتفظ ببعض بيوتاتها الأندلسية الأصلية، مثل هذه الزاوية التي تعتبر مثالا للهندسة المعمارية و آية في الإبداع و الجمال و الذوق الرفيع الذي مازال يبهرنا نحن اليوم، هي التي أمر ببنائها “الأمير محمّد باشا المعروف بالحفصي” في سنة 1680 م إكراما منه لسيدي علي عزوز لما لمسه فيه من كرامات و تقوى بعد أن حضر أحد مجالسه.

عابرين قوس الزمن لتعايش مذهب أخر و تعاين صرحا أخر، مارا بسبيل ماء أخر عذب كعذوبة و طيبة أهل هذه المدينة الأندلسية، ألم أقل لكم لا تستغربوا كثرة أسبلة المياه في مدينة بنت على الماء بين أحضان الطبيعة و الجبل !!! فكأنها تحتفي بزائريها و العابرين المارين بين جنباتها تروي ظمأهم و من يتذوق عذب مائها حتما سيعود و من يرى جمال روحها قطعا سيستدرجه الحنين إليها مرة أخرى إن لم يكن مرات.

تجتازه مترنما في خطوك على صوت عزفه الموسيقي الذي لا يهدأ أبدا لتعانق نظراتك مآذنة أخرى لصرح إسلامي أخر شيد سنة 1620 م هو الجامع الحنفي فالوافدين على البلاد التونسية من السلطنة العثمانية كانوا على المذهب الحنفي و هو المذهب المعتمد عندهم، عكس سكان البلاد و ومنطقة الشمال إفريقي و حتى أهل الأندلس الذين كانوا يتبعون المذهب المالكي و نميز هذا من خلال الهندسة المعمارية للجوامع و المساجد ذات الطابع الأندلسي بصوامعها المربعة ذات الأظلاع و الزوايا الأربعة.

عندما دخل الموريسكيون تونس بعد طردهم كان ذلك في عهد عثمان داي الذي إستقبلهم بحفاوة و سمح لهم بالإستقرار في المكان الذي يريحهم وأعطاهم الأراضي و أعفاهم من الضرائب والجباية لمدة خمس سنوات فكان تعايش جميلا و سلمي بين المذاهب التي فاض بعضها على بعض و أثرى أحدها الأخر دون صدام لا ضرورة له عكس ما نرى اليوم في الفجوة التي إتسعت بين الشيعة و باقي المذاهب الأخرى فقابل أولئك المهجرون الإحسان بمثله فعمروا البلاد و زرعوا و كانوا إثراء جميلا في معظم القطاعات الحيوية فبرز منهم العلماء و الفقهاء والقضاة و كبار التجار و الصناع فكانوا زينة للبلاد.

و هكذا ضمنت مدينة زغوان بمدينتها العتيقة و المعالم التي تزخر بها ذات الطابع الأندلسي جمال فاتن كان قطعة مصغرة من الأندلس هناك خلف الضفة الأخرى للمتوسط ربما شابهت في حسنها شقيقة قرطبية. إنتزع هذا الطابع الذي عرف برقته و جمال هندسته و بديع أثاره الزخرفية إعجاب الزوار و السائحين أجانب كانوا أو عرب و ألهمت أقلام الكثير من الجغرافيين الرحالة و المؤرخين كالحميري و الإدريسي و حتى خمنيز الإسباني.

هي مدينة نسجت ثوبها الروحي خيط يتلوه أخر متمسكين بعروة الإسلام ” قوم منقطعون للعبادة ”

كما قال عن أهلها الحميري فكان منهم الصالحين و تلاميذهم الذين نشروا صوفيتهم و تعاليم طرق بين البلدان حتى وصلوا مصر و كان منهم المهندسين و الصناع المهرة لذا ظل إرثهم ثابتا يزداد ترسخا كل يوم مع وعي الأجيال الحاضرة بقيمة التاريخ و أهميته لذا جدوا في الحفاظ عليه و بالتالي توريثه للأجيال الاحقة حتى يظل إسم الأندلس و ذكراها يطوف بين الأزقة و يتردد خلف الأبواب و بين الجدران يجري على الألسن حتى لا يُنسى أبدا و لن ينسى .

و في ختامنا هذا نتوجه بالشكر لكل من مد يد المساعدة و كان عونا في إطلاعنا على جوانب من تاريخ المدينة و فتح لنا بابا للولوج إليه لنتعرف على بعض من تفاصيل و عادات أهلها الذين مازالوا بفتخرون بأصولهم الأندلسية لليوم و يذكرون بفخر زمن أجدادهم و زمن الحنين إلى الأندلس.

▪️هوامش:

*ظهر لفظ المورسكيين بعد سقوط أخر معاقل الملسمين بالاندلس ( مملكة غرناطة) سنة 1492 م ، أطلقه الإسبان على مسلمو الأندلس الذين تنصروا قسرا و أرغموا على ترك دين الإسلام و الدخول في المسيحية ليصبحو بذلك مورسكيون أي المسحيون الجدد و لفظ مورسكي حسب المؤرخ عبد الواحد إكمير هو لفظ دخيل على اللغة العربية، أطلقه الإسبان على أهل الأندلس لتمييزهم او لنقل لتصغيرهم و هو لفظ غير مستحب لدى المسلمون عامة و الأندلسيين و أحفادهم خاصة لما فيه من تحقير للذات الاندلسية إذا تعود جذور كلمة موريسكي إلى كلمة «مورو moro» اي المسلم أما كلمة موريسكي morisco فهي تصغير لها و هو مصطلح قدحي، ظهر هذا اللفظ في الكتابات الغربية و شاع إستعماله بعد ذلك خاصة لتحديد فترة تاريخية و الدلالة عليها مثل الهجرات الموريسكية لكن برغم حركات التنصير العنيفة التي قامت بها محاكم التفتيش الإسبانية و برغم إظهارهم للنصرانية علنا، إلا أن اهل الاندلس على حافظوا على دينهم سرا و أورثه للأجيال اللاحقة، إذ أعلنت 600 عائلة في إسبانيا سنة 1967 م إسلامها و أن تدين منذ قرون بدين الإسلام و ذلك بعد أن أعلن الجنرال فرانكو حرية الدين و المعتقد في إسبانيا.