رواية “الأفق الأعلى”.. للكاتبة فاطمة عبد الحميد.. الحب في مواجهة الموت

د. يوسف حطيني | شاعر وأكاديمي

(1)

رواية “الأفق الأعلى[1]” للروائية السعودية فاطمة عبد الحميد واحدة من ست روايات تم ترشيحها للقائمة القصيرة[2] لجائزة البوكر العربية التي ستعلن جائزتها الأولى بعد أيام، وهي الرواية الثالثة لها بعد “حافة الفضة”، و”تاء النسوة”، وللرواية ميزتان إحداهما موضوعية، والأخرى فنية؛ فهي من جهة لا تقدّم رواية نسوية، ومن جهة أخرى تقدّم سارداً طريفاً لم يجرّبه السرد العربي هو ملك الموت الذي يسرد يومياته، في أغلب المقاطع السردية، بحياديةِ موظفٍ يقوم بعمله على أكمل وجه.

(2)

تحكي رواية “الأفق الأعلى” حكاية سليمان الذي توفيت زوجته، بعد حياة ورثت فيها التحكم فيه عن أمه، وحين خرج إلى الشرفة، بعد سبات عاطفي عاشه في حياة الزوجة المتسلطة، “عبرت أذنيه أغنية وصلته من النافذة المشرعة لشرفة مطبخه، على بعد ثلاثة أمتار أو أقلّ، وتناهى إلى سمعه صوت شاميٌ مرح، يغني برفقة فرقة كاملة من البهجة: قديش حلوة هالشيبة/ بتنقّط حسن وهيبة/ ولو كنا بالعمر كبار/ عنا قلوب أولاد صغار/ مين قال الهوى عيبة”، ص14.

وبين الشرفة والنافذة تبدأ الحكاية، ويكسر ظهور سمر من خلال نافذتها ألفة حياته: “بعد أن وضع ملعقة بُنٍّ هرمية الشكل في ركوة القهوة، عندها فاجأته امرأة تقف أمامه مباشرة، لا يفصل بينهما إلا ذاك الزقاق الضيق”، ص14، وإذ يحكي لها عن ظروفه وضياع طفولته، تعيد إليه طفولته المسروقة، متأملة بيته الكبريتي، وهي تبتسم بإعجاب قائلة:”أنت سيّد هذا البيت؟”، ص84.

لقد استطاعت سمر أن تفهم، من غير أن تقرأ مفهوم المعادل الموضوعي لإليوت، أن البيت المصنوع من علب الكبريت كان يشكل له أحد أحلام الطفولة المذبوحة على يد زوجته، إضافة إلى حلم كرة القدم الذي ذبحته أمه عندما قذفته إلى حضن زوجته، وهو في الثالثة عشرة من عمره؛ لذلك عاش مع سمر قصة حبّ رومانسية أشعرتنا أننا نعيش في فيلم من أفلام الزمن الجميل؛ إذ “أخذت تراقصه عن بعد، وصاحبت حركاتها موسيقى كانت ترافق إعلاناً لعطر نسائي يبث في التلفاز، فمدّ هو أيضاً يده خارج شرفته، وتظاهر بأنه يرفع كفّها برقة”، ص ص118ـ 119؛ فيما تعرضت قصة الحبّ لمشاعر الغيرة والغضب. وحين تناوشت سليمان مشاعر متناقضة، نتيجة لتطور الأحداث، حاولت سمر تسويغ ما أقدمت عليه، فأرسلت ثلاث عشرة رسالة صوتية، استمع إليها جميعاً، ثم بفارق دقيقة أرسلت له “رسالة صوتية قصيرة أخرى لا تحمل غير كلمة واحدة: أحبك”، ص163، تلك الرسالة التي عاجله الموت قبل أن يستمع إليها.

لقد اختار سليمان أن يلعب مباراة تاريخية، فقال لأبنائه: “شباب.. استأجروا لنا ملعباً، وأحضروا رفاقكم.. سنلعب مباراة تاريخية”، ص193، ولم يكن يدري أنها النهاية التي سيواجه فيها ملَك الموت: “أطلق قذيفة مباغتة ردّها القائم، وأثارت تفاعل كل أبنائه وأحفاده الذين هتفوا باسمه (…) فجأة أبصر السيدة حمدة تندفع بغضب من إحدى زوايا الملعب في اتجاهه.. لا ريب أنها ستجره من أذنه كي تعيده إلى عروسه”، ص202.أما سمر: “فأهداها آخر ما تبقى له من أنفاس. ولما تجمّدت نظرته، وتراخت يداه، وتحررت سمر من حضنه نظر إليّ، وهو يبتسم”.

(3)

إذن.. قدّمت الروائية حكاية روايتها من خلال سارد مثير، هو ملك الموت الذي أعلن عن نفسه منذ وقت مبكر: “وظيفتي الأزلية تتمثل في نقلكم من هنا إلى هناك”، ص8، كما أعلن عن طبيعته التي تقع بين النورانية والنارية: “لم أكن سليل أسرة من نور خالص كبقية الملائكة، ولم أخلق من نار أسوة بالشياطين، وإنما خُلقتُ من نور ونار”، ص ص8ـ9. وقد نجحت الكاتبة نجاحاً كبيراً في تقريب السارد من القارئ عبر تظهير العلاقة بينهما، إذ نقرأ سياقات سردية عديدة من مثل:

- “ها أنا وراءك تماماً.. أحدّق الآن إلى الجزء الخلفي من رأسك، وأنتَ تقرأ هذه الكلمات. ص7.

- “سنلتقي لا محالة، مهما أهدرتَ من وقتٍ بعيداً عنّي” ص7.

- “أما أنت فإذا انتهت بك الحال واقفاً على تراب مقبرة فلا تهلع، فالدفن فعل طبيعي يرافق حتى الأحياء منكم. استبطن نفسك مثلاً!… أخبرني الآن كم قبراً وجدتَ في داخلك”، ص214.

- “كلانا ماض إلى الوجهة ذاتها، ولا بد من لقاء سيجمعنا ذات يوم”، ص228.

غير أن ثمة ارتباكاً ما يتعلّق بهوية السارد يحدث مرتين؛ في المرة الأولى يقول: “كلُّ موتٍ عداي يظلُّ مطالباً بتقديم أسبابه”، ص134. وها هنا يبدو الخلط واضحاً بين ملَك الموت والموت ذاته، وفي المرة الثانية تخلط الروائية، بلغة السارد، بين ملَكَيْ الموت والبعث، فيقول السارد: “سأطلق صرخة مدوية ستوقظ الكون من جديد”، وبالطبع فإن من ينفخ في البوق أو يطلق الصرخة هو إسرافيل، وقد توهّمت الروائية أنه ملَك الموت.

وتقدّم الرواية من خلال ساردها فكرة الموت على أساس أنها جسر الخلاص، فالسارد يخاطب القارئ بقوله: “ما عليك أن تدركه هو أنني اللمسة الأخيرة، اللمسة التي تمرّ على ألمك المزمن، بعد صراع طويل مع المرض، فتجعلك تسأل نفسك: أين ذهب فجأة كلّ ذاك الوجع”، ص8، وعلى الرغم من ذلك فإن البشر لا يدركون دوره في تخليصهم من آلامهم، بل “”يسيرون كالعميان”، ص153، ويخدعون أنفسهم بوهم الخلود، معتقدين أن الموت نقيض الحياة، وأن تأجيل الموت انتصار عليه، في حين أنه عفو مؤقت قبل الوصول إلى المحطة الأخيرة، يتساءل السارد: “لماذا إذن لا تسمّون النجاة مني رحمة أو عفواً مؤقتاً؟”، ص29.

مثل هذه الثقة التي يطرحها حامل الموت على جمهوره الخائف تبدو عند التحقيق غير صحيحة، فكم من أغنية وكم من قصيدة وكم من أثرٍ معماري صمد في مواجهة الموت، ولعلنا هنا نتذكر قول محمود درويش:

هزمتك يا موتُ الأغاني في بلادِ الرافدينِ

مِسَلَّةُ المصري،

مقبرةُ الفراعنةِ،

النقوشُ على حجارةِ معبدٍ هَزَمَتْكَ

وانتصرتْ، وأِفْلَتَ من كمائنك الخُلُودُ

فاصنع بنا، واصنع بنفسك ما تريدُ

هذا السارد المحايد الذي يؤدي ما عليه تجاه وظيفته الأساسية على مدى أغلب المساحة السردية، يتعاطف أحياناً مع أشخاص يصلون إلى عتبة “الموت حبّاً والموت غربة ووحدة”، ص134، ويتأثر لمشهد امرأة حامل تودع أباها المسجّىالذي يظن أن الحياة ستبقى ناقصة بعده، فتكاد يدُ جنينها تلمس يدَ أبيها.. يقول السارد:”على حافة ذلك السرير، عند أقرب نقطة التقاء بين عالمين متناقضين تماسَّ الجنين والجد بضع ثوانٍ… يد الجنين القادمة من أغزر عتمة في الكون عادت إلى سباتها بعد أن امتدّت نحو حياة لم يحن أوان الخروج إليها بعد، ورحلت يد الجد عن حياة ظنّها لن تكتمل من بعده”، ص56.

هنا تسير الحياة بكامل نقصانها، ويلتقي عالَمَا ما قبل الحياة، وما بعد الموت الذي تختلف مقاييسه عن مقاييسنا، “فهناك ستجد رضيعاً أكبر منك، وإن كنت قضيت نحبك عجوزاًفي أرذل العمر”، ص36.

(4)

يبدو الزمن الذي تقدمه الروائية مثيراً، ولا نقصد هنا أن نقتصر على زمن بنائي تملؤه الاسترجاعات والتلخيصات، بل نتعدى ذلك إلى زمن السارد الحاسم، وزمن سليمان العاشق الذي رأى الدهر من خلال نافذة مقابلة.

يمتد زمن الرواية الواقعي نحو عشرة أشهر، من وفاة نبيلة إلى ما بعد وفاة سليمان بقليل، غير أن الزمن السردي يعود عبر الاسترجاعات إلى طفولة سليمان الذي بدا “نحيلاً كعصا مكنسة، وهو عائد إلى البيت في عمر الثالثة عشرة”، ص30، وظلّ صوت أمه وصوت زوجته يفاجئانه بعد وفاتهما، بينما كان الواقع يعيده إلى زمن النافذة: “وفيما هو مأخوذ بحرارة الذكرى، فاض الحليب على جوانب الإبريق”، ص ص38ـ 39.

أما زمن السارد فقد حاول فرض إيقاع الحسم الذي لا يقبل التأجيل، فعمل على تزمين اللحظة الفاصلة بين الموت والحياة، في أكثر من حالة:فالإعلان عن وفاة نبيلة يتم عبر السياق السردي التالي: “وقت الوفاة: 18:6″، والمرأة الطموح التي ترسل ملفاً، وتدير اجتماعاً، وتشكك في أمر إجازة مرضية، يكون “وقت الوفاة: 14:55″، والفتاة المذعورة التي أقلها سليمان بسيارته، ثم أنزلها بعيدةً عمن يتبعها، جاءها “وقت الوفاة الدماغية: 15:30″، والسائق الثلاثيني الأرعن الذي يلاعب السيارات حوله، لم يُقتل إلى حين كفّ عن اللعب، وكان “وقت الوفاة: 11:27″، وقد كان ذلك التزمين الحاسم يتبع حالات الوفاة، فيما كانت تسبقه سياقات سردية تعبّر عن الموت الحاسم، لعل أجملها ما جاء في وصف امرأة غادرت الحياة، وهي تحمي أطفالها من الحريق: “خبأت الأم أطفالها الثلاثة تحت بطانية مبلولة بالماء، ولفت يديها حولهم كحبلي نجاة،.. عبرنا وحيدَين أنا وهي سقف الغرفة، نحو قبة السماء”، ص143.

في مقابل زمن الموت الذي يحسمه السارد ثمة زمن آخر للحب يصنعه سليمان مع سمر، فقد اختلفت كل مقاييس الزمن عنده؛ إذ “لم يعد الليل عند سليمان سوى سمر”، ص104، لذلك قال لها: “أحبّكِ بمعنى أني أحياكِ، فيومي هو أنتِ، وعقارب ساعتي يحرّكها مزاجكِ”، ص140، وبعد أن قضى سليمان مع مع نبيلة ثمانية وثلاثين عاماً، لم يقض مع سمر سوى سبعة أشهر، ومع ذلك جاء السرد ليقلب ميزان التوقيت في زمن الحب:”حقبة قصيرة انتهت بموت نبيلة، وحقبة أطولُ انتهت ببُعد سمر. وأنا لا أعرف حقاً كيف أتابع حياتي من دونهما”، ص200.

ويلفت النظر في زمن سليمان ما حققته لحظة الموت الفارقة لهذا الذي لم يستعد طفولته إلا ساعة وفاته، فقد تمّ كسر خيباته المتلاحقه بالموت:

- فقد أخبر سليمان أولاده أنه كان يعدّ الممثلين في طفولتهم، ويشجعهم على مواجهة الكاميرا، وكانوا يسخرون من “ادعائه”، ولكنهم أدركوا صدقه حين رأوا عدداً من الممثلين يأتون إلى عزائه.

- أما كلمة “أحبك” التي قالها لسمر، وانتظر أن تقولها طويلاً، بعد أن وصلت كلمة “حبيبي” إلى شفتيها، فإنها سُجّلت في رسالة صوتية، وكان الموت هو الفاصل الذي يؤذن بسماعها.

- إضافة إلى ذلكفقد مشت سمر تحت المطر، بعد أن صرحت بأنها لا تحب ذلك، إذ قال لها في حياته: “إنه المطر يا سمر! أيعقلُ ألا تحبيه؟”، ص82، “يوماً ما سيتوجب عليك أن تمشي تحت المطر”، ص82، أما بعد وفاته فقد سقطت أولى حبات المطر في ماليزيا على كتفيها “وهي في طريق عودتها إلى الفندق، بينما كان الظلام قادماً ببطء. مشت بضع خطوات ثم توقفت، لكنها عادت وأكملت سيرها حتى ساحة الفندق”، ص224.

(5)

كما صنع سليمان زمنه الخاص صنع أيضاً مكانه الخاص، فعلى الرغم من امتداد الفضاء الجغرافي للرواية على الأبنية والشوارع والمساحات المفتوحة وصولاً إلى تركيا وماليزيا، فإنّ الفضاء السردي الفاعل كان هو تلك المسافة الممتدة من شرفة مطبخ سليمان إلى نافذة سمر، فكأنّ سليمان كان يعيش عمراً مغلقاً مخبّأ وراء تلك الشرفةحيث كان الليل يمتدّ ببطء قبل سمر، “كدخان كثيف أسود”، ص13، أما بعدها فقد “ظلت النافذةُ المغلقةُ الحقيقةَ الوحيدةَ الباقية”، ص16. وبين الشرفة والنافذة قام عالم من العشق المفتوح على كل احتمال:

- “لم يكن أمامه سوى التقاط حبة حلوى من سلة خصصتها نبيلة للأحفاد، حلوى مغلفة بألوان الفاكهة، وبنكهات لا تشبه طعم الفاكهة الأصلي، رفعها عالياً في إشارة منه إلى أنه سيقذف بها نحوها”، ص42.

- “كيف يمكن أن أعدّ فنجان قهوة لذيذ دون سكّر يا جارة؟”، ص51.

- “هل تقذف لي بمفك صغير؛ لأعيد مسماراً سقط من ذراع نظارتي؟”، ص52.

حتى إن الروائية تلتفت بذكاء إلى مسألة زاوية النظر، فترى نافذتها من شرفة سليمان أبهى وأكثر إشراقاً بفعل الحب: “ومن مكانها في مطبخ سليمان لاحت لها نافذة شقتها محاطة بورد بنفسجي نضر، يطل على الشمس من الجهتين؛ أما من المنتصف فقد وضعت وروداً بيضاء وصفراء، فأعجبها تنسيق ورود نافذتها من شرفة سليمان أكثر مما تبدو عليه من مطبخها”، ص124.

وثمة مقطعان سرديان مختصان بالشرفة والنافذة يدلان على عمق الحب بين العاشقين، فبعد ثلاثة أشهر من إغلاق نافذتها “سارع إلى إحضار خرطوم ماء، لفه بطريقة لولبية حول ممسحتي مطبخ شبكهما مستعيناً بلاصق بلاستيكي عريض، فحوّلالخرطوم إلى أفعى تتسلق ممسحة خشبية عملاقة. وهكذا تمكن سليمان من سقاية وردات سمر”، ص173، وأما بعد وفاته فقد كانت سمر “تدفع بعصا خشبية طويلة، طوّقَها خرطوم مياه يمكنها، وهي في شرفتها، من ري بذور جديدة غرستها في شرفة سليمان”، ص216.

لقد تمكّن السرد من استثمار معظم أشكال التأثيث؛ إذ أثثت الروائية مطبح سليمان ونافذة سمر بالظلّ، حيث المصباحالدائري “يتدلى من سطح مطبخه، فينعكس ضوؤه فوق طاولة المطبخ على شكل طبق من ظلال”، ص12، وحيث انسحبت سمر “بخفة ريشة، مخلّفةظلال حركة يدها واضحة خلف ستارة مطبخها البيضاء الشفافة”، ص15. كما تمّ تأثيث هذا السرد بالصوت، حيث تقول حمدة لابنها سليمان: “افعل ما يفعله الرجال”، ص10، تلك الجملة التي يتكرر صداها في أكثر من مكان، مثلها في ذلك مثل صوت طلاب مدرسته وإخوتهم، يصرخون وراءه، بتحفيز من الأم: “سليمان.. سليمان.. يحرد من بيت العرسان”، ص10. تضاف إلى ذلك مجموعة من التأثيثات الصوتية التي تحدثها الأغاني التي تتدفق في السرد في مناسبات حكائية مختلفة من مثل “قديش حلوة هالشيبة”، ص14 لوديع الصافي، ثم “صغيرة كنت وأنت صغيرون” ص59، لعلي بحر، و”سهران لوحدي” لأم كلثوم، ص97.

(6)

ربما كان الفضاء الطباعي موطن خلل كبير في الرواية، وربما كان نقطة ضعفها الأبرز، فالعنوان يحيل على قوله تعالى “وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى” سورة النجم، 7، وعند التدقيق نلاحظ أن اسم ملك الموت لم يرد مرتبطاً بالأفق الأعلى، بل ورد مرتبطاًباسمي جبريل ومحمّد عليهما السلام، حسب اجتهاد المفسرين لتفاصيل حادثة الإسراء والمعراج، كما أن (الأفق الأعلى) بدا في تلك الرحلة السماوية مرتبطاً بالإشراق، في حين أنّ دور السارد المتمترس خلف السرد الروائي مرتبط بالغروب والنهايات: “ما عليك أن تدركه هو أنني اللمسة الأخيرة”، ص8.

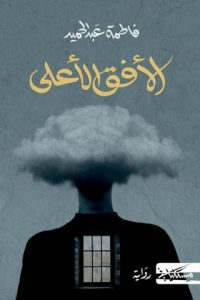

أما الغلاف فقد احتلّ فيه الرمادي مساحة كبرى، فيما يبدو الإنسان في صدر اللوحة بقميص أسود، بلا رأس، بينما تحتل مساحة رأسه أبخرة كثيفة، تشبه تلك التي تطلقها البراكين، أو القنابل العمياء. ومعروف أن اللون الرمادي هو لون الحياد الذي لا تناسبه مقابلة الأسود في تقاطب الموت والحياة، وعلينا أن نلاحظ أيضاً أن الإنسان ذا القميص الأسود هو سليمان بطل الرواية نفسه، بدلالة وجود صورة النافذة في صدره، وكان من الأجدر ألا تكون النافذة في منتصف الصدر، بل إلى اليسار قليلاً، حيث موقعالقلب.

حتى إن تلوين كتابة العنوان “الأفق الأعلى” باللون الأصفر، يثير التساؤل؛ فالأصفر يشير إلى التوهج والإشراق، ويعدُّ أكثر الألوان بهجة ونوراً، وهو لون الشمس والحياة والنشاط والسرور، ومجموعة من الدلالات المشابهة التي تتناقض بشكل كلي مع ما نقرؤه في السرد. كما أنّ العتبات النصية ليس فيها اجتهاد كبير، إذ لا نرى سوى عناوين الفصول البالغة ثمانية فصول، وكان من الممكن أن تستثمر عتبات الفصول في إدراج تأطيرات، أو مقولات على علاقة بالسرد، جرياً على عادة كثير من الروائيين.

(7)

عاش سليمان تراتبية القهر أصنافاً، عن طريق أمه حمدة وزوجته نبيلة، فقد ظلت العودة إلى لعب الكرة حلماً مستحيلاً في ظل أمه، وظلّ بناء البيت الطفولي الذي يعبّر عنه حلماً عصياً في ظل زوجته، وبينهما ضاع الحلمان؛ إذ كثيراً ما اتحدتا ضدّ هذين الحلمين، ويمكن لنا أن نقرأ الحوار التالي بين سليمان وأمه:

“ـ قولي لي أين الخطأ؟ أتكرهُ عروسُكِ بيوت الكبريت؟

فردّت عليه منتفضة:

ـ هي عروسُك، وليست عروسي، زوجتك أنت يا سليمان. والرجل يصنع بيوتاً حقيقية، لا بيوتاً من أعواد الكبريت”، ص25.

وها هي ذي أمه حمدة تقلل من شأنه أمام حفيدها، قائلة: “أصبح ولدك في طولك، وما زلت تلعب كالأطفال. أما زوجته نبيلة التي امتازت بوحمة بنية متمددة على وجهها فقد استنتجت مبكرة “أن ارتباطها برجل ما سيقتضي بعض التنازلات”، ص32، فتزوجت وهي في الرابعة والعشرين طفلاً في الثالثة عشرة، و”ظلت تحتفظ بقدر من الأمومة في تعاملها معه”، ص27، لذلك كان “يبكي في حضنها”، ص30، وفي إشارة أوديبية واضحة يميز السرد بين حضن الأمّ/ الأمّ وحضن الأمّ/ الزوجة: “رائحتها حين تعانقه لا تشبه رائحة أمه، وكذلك حضنها الذي لا يدفعه إلى إغماض عينيه، بل إلى فتحهما على اتساعهما”، ص34. وقد استمرت نبيلة في فرض سلطتها عليه وعلى أولاده حتى في أثناء جنازتها، إذ يفكّر سليمان: “ها هي نبيلة القائدة، حتى وهي مسجاة في نعش، تتقدمنا، ونحن كلنا نسير خلفها”، ص19.

(8)

ربما كانت رواية “الأفق الأعلى” تستحق اهتماماً أكبر على مستوى الفضاء الطباعي، من غلاف وعنوان وتقسيمات مدروسة للفصول والعتبات،غير أن ذلك لا ينفي أنها كتبت بلغة جميلة مضبوطة، تكاد تخلو من الأخطاء اللغوية، وتتميز بشعرية تتغنى بالحب، وتنطلق منه في تقديم حكاية تسعى إلى تغيير فكرتنا عن العالم.

إحالات ومراجع

[1]فاطمة عبد الحميد: الأفق الأعلى، منشورات مسكلياني، الشارقة ـ تونس، 2023.

[2]الروايات الست هي: “أيام الشمس المشرقة” لميرال الطحاوي، و”حجر السعادة” لأزهر جرجس، و”الأفق الأعلى” لفاطمة عبد الحميد، و”تغريبة القافر” لزهران القاسمي، و”منّا” للصدّيق حاج أحمد، و”كونشرتو قورينا إدواردو” لنجوى بن شتوان.