دراسة نقدية في ديوان «شوق المُسافر» للدكتورة زينب أبوسنة

كتاب: د. زينب أبو سنة على موائد العرفاء صدر عن دار أفاتار للطباعة والنشر 2022

بقلم: الدكتور عبد الحكم العلامي

أولا- متكأ المثول

يذكر لنا تاريخ النساء عن ثلة منهن كن قانتات عابدات متصوفات يقمن بدور إصلاحي تعليمي ذي منزع ديني اجتماعي على نحو عام، تربوي في إهاباته الخاصة، نذكر منهن على سبيل المثال لا الحصر: فاطمة النيسابورية “تـ 275هـ” وعائشة بنت يوسف الدمشقية “تـ 255هـ”، ونخص بالذكر من هؤلاء النسوة: رابعة العدوية شهيدة الحب الإلهي “تـ 185هـ”،ونفيسة العلم/نفيسةبنت الحسن بن علي “ض” عنهما “تـ 225هـ”(1).

لننتقل في لحظتنا تلك إلى واحدة من هؤلاء النسوة أراها هنالك في البعيد القريب، تقف على مسافة بعيدة قريبة يشدها الحنين إلى طرق هذا الباب/ باب المثول، إنها د. زينب أبو سنة(*) صاحبة هذه المسافة البينية التي تقترب بها حثيثا إلى مجاورة هؤلاء النسوة سالفات الذكر وهن على هذه الأرائك يشدهن شوق قديم لارتياد هذه الموائد/ موائد العرفاء!

والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، يتمثل في مدى هذه المسافة التي تقترب د. زينب أبو سنة، أو تنأى بها عن هذه الأجواء ذات المنزع العرفاني الصوفي.

والإجابة نستمدها من الأثر الذي نتعامل معه في تجربة هذه السيدة، فهي -كما هو حادث بالفعل- شاعرة في المقام الأول، وإذا كنا على مسافة قريبة من ملاحقة شعرها لأجواء ذات حضور غنوصي في أفقها العرفاني الصوفي، فإننا سنكون على الفور بإزاء شاعرة متصوفة، نائين -بعض الشيء- عن كونها متصوفة شاعرة، والفرق بادٍ في المساحات البينية التي لا تفصل بقدر ما تتخذ شكلا برزخيا بين المنظورين: منظور الصوفي الشاعر تارة، وتارة أخرى منظور الشاعر الصوفي، وعلى الرغم من التلاقي المثمر بينهما الذي يتمثل في الطابع الذاتي للتجربة، وفي احتدام العاطفة وتوقدها، وفي استثمار كلٍّ منهما لعنصري الخيال والرمز؛ باعتبارهما عاملًا حيويًّا ومؤثرًا في كيفية نسخ الرسائل، وتشكيل الدوال، ومنحها القدرة على الفعل وإحداث الأثر، وعلى الرغم من هذا التماثل بين التجربتين، إلا أن هناك تفارقا بينهما ينال بعض الشيء من هذا التماثل، يتبدَّى هذا النيل أو يتمثَّل هذا النيل في أن مدارات المُتصوِّف الشاعر وعوالمه تتجه إلى محايثة الحقيقة المُطلقة، والتحلي بمجاوراتها، والسعي إلى مساكنتها، والالتحام فيها وبها، أما الشاعر الصوفي فمداراته وعوالمه تميل إلى مقاربة النسبي من هذه الحقيقة، ومحاولة جبر نسبيته، وإتمام نقصانه في سعي حثيث لإخراجه من عوالمه المتناهية، إلى عوالم أخرى تنشد الكمال، أو بمعنى آخر محاولة هدم عوالمه المتناهية تلك؛ بقصد تحقيقها على نحو أفضل، وهذه قضايا على علاقة مباشرة بما هو إنساني، أو بما هو إلهي بالمعنى الأشمل.

إذن نحن على وفاق مع شاعرة تستثمر أجواء العرفانية الصوفية لما لهذه الأجواء من محايثات رمزية ذات طابع استسراري بعيد المنال. والحق أن شعرنا العربي الحديث قد استثمر العديد من الظواهر الفنية المقيمة منها والوافدة؛ بغية أن تسهم هذه الظواهر في تطوره، وفي تشكيل أبنيته، وتجلية مضامينه ورؤاه بطريقة فارقة، متكأ على العديد من المشتركات التي تجمع بين تجربة كلٍّ من الشاعر والصوفي، فالصلة إذن وثيقة بين التصوف والأدب بشكل خاص، وبينه وبين الفلسفة بشكل عام.

“إذ إن التصوف يحلق بجناحين أحدهما الفلسفة، والثاني الأدب، ومن الواضح أن صلة التصوف بالفلسفة قائمة، مع التأملات الفلسفية في مختلف عصور الفلسفة، ومع أعلامها القدامى، وفي عصورها الوسطى والحديثة والمعاصرة، كما أنها قائمة أيضًا مع النظريات الفلسفية الصوفية، مثل نظريات الاتصال أو الاتحاد أو الحلول أو وحدة الشهود أو وحدة الوجود وما تولد عن هذه النظريات من نظريات أخرى”(2).

وعلى كل حال، فإن الأدب الصوفي على وجه الخصوص يتسم بخصائص عدة ربما يشاركه فيها الأدب بوجه عام، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الصدق في خوض التجربة على الرغم مما قد يلاقيه السالك من معاناة، إضافة إلى احتدام الوجد وقوته، ناهيك عن السعي الحثيث إلى ملاحقة النوال في اكتماله وتمامه، ومن هذه الخصائص إضافة إلى ما سبق “الرمزية في التعبير، وهي خصيصة تفرضها طبيعة المعاني الروحية التي يعبرون عنها، من خفاء ودقة وبعد عن مجالات اهتمام الشخص العادي، مما يجعل من الصعب التعبير عنها بألفاظ اللغة العادية المشتركة بين الناس، فيكون الرمز والإشارة والإيحاء الذي لا يخلو من غموض، هو السبيل الوحيد المفتوح أمام الأديب الصوفي”(3).

من خلال هذا، وغيره، فقد وفَّر الصوفيون للشعر العربي بهذه الرمزية، وتلك السريالية، منافذ جديدة يطل من خلالها على هذه العوالم الظاهرة بغية احتضانها، وتوفير ملاذات آمنة لإنسانها على هذه الأرض، إضافة إلى أنهم -أي الصوفية- قد وسعوا من قضايا هذا الشعر وعرفانياته طارقين عوالم الروح، بعد أن تحللت هذه العوالم من علائق البدن دافعهم إلى هذا الشوق والحب والرغبة في التحليق والمشاهدة آخذين في طريقهم مسالك تلك الرمزية وإشاراتها السريالية التي تنهل من الباطن الموار الذي ينبثق من اللا.وعي.

ثانيا – متكأ المُسافر

متكأ المسافر دال من اقتراح الرائي، أما اقتراح الرائية/ الذات الشاعرة فيتمثل في دالها الآثير/ شوق المسافر(1)، فبين متكأ الشوق وشوق المسافر ما بينهما من تلاقي، فمتكأ الشوق يأتي بحسبانه المرحلة المهيئة والنشطة في الإعداد والتخطيط وتحديد المسار لرحلة السعي، تلك الرحلة التي يُكابد مشاقها السالك في ترقيه من حلٍّ وترحالٍ إلى حلٍّ وترحالٍ، ثم إلى حلٍّ وترحالٍ مُماثل، حتى يصل إلى باب المثول الذي يحتاج هو الآخر إلى حلٍّ وترحالٍ من نوع آخر مغاير يتمُّ فيه تنقية الروح والنفس والبدن مما لحق بهم من العوالق، وما كانوا عليه من الشروروالآثامبقصد تنحيتها والسعي إلى استبدالها بعوالقأخرى تعمل معنا هنا هادمة؛ لسابقتها بقصد إعادة بنائها على نحو أفضل، مستفيدة من ذلك الرصيد العرفاني الصوفي الذي ديدنه إنهاء علاقته بالمتناهي قريب المنال، إلى محاولة إقامة علائق أخرى تتجهُ إلى مرافقة العلو غير المتناهي في رحلة قِوامها التجاوز وحركة العلو

-حسب تعبير وفيق سليطين- الذي يتحدث عن حركة التجاوز هذه هكذا، “وفيها يرتفع المتناهي إلى مستوى المطلق، ويتم تجاوز الحالة الثنائية القائمة على الانفصال، ذلك أن المتناهي يعمل على مفارقة ذاته ويقوم بسلبها ليحققها على نحو افضل، فهو، باستمرار هذه الحركة، يتجه نحو حقيقته العليا، ويستبدل بوجوده وجودًا أرقى، وبذلك يكف عن كونه عبدًا لماهيته التي أسقطها على شكل آخر مغاير له، ويصبح بمقدوره أن يعلو صوبها ويلتحم بها، من خلال هدمه المستمر لذاته المتناهية”(2).

تقول د. زينب أبو سِنَّة في “كُشِفَ المدَى”:

النبلُ والصدقُ والإخلاصُ

مِن شِيَمي

والفنُّ والشِّعرُ والإلهامُ

مِن كَلِمي

…..

لو تعرف المرءَ بالأخلاقِ

تعرفُني

أو تنكر الشمسَ في الإشراقِ

أنت عَمِي

صافيتُ مَن قد بدا

بالحسنِ مُتّصفًا

يُبدي الودادَ

ولا يبدو كمُتَّهمِ

…..

أدنيته زمنًا

والقلب في عَمَهٍ

حتى كشفتُ الَمدى

من قمة الأكمِ.

ولكي تتهيأ هذه الذات السالكة نحو بلوغ أهدافها المرجوة في ملاحقة هذا العلو، ومعاينة جماله والائتناس به، فلابد لها من ركائزوقواعدتنطلق منها في رحلة سعيها إلى بلوغ ما تنشده من غايات، والموقف يدعمنا هنا في اعتماد مثل هذه القواعد وتلك الركائز التي بدت ممثلة على هذا النحو في مثل هذا الثالوث: النبل والصدق والإخلاص، في مقابل ثالوث آخر مماثل يأتي معضِّدًا لسالفه يتمثل في: الفن والشعر والإلهام، النبل ردف للفن، فالنبل والفن متلازمان لا يمكن لأحدهما الفكاك من أسر الآخر في الفعل وإحداث الأثر، والصدق ردف للشعر، فالصدق والشعر كلاهما يتلازمان كذلك، فلايمكن لأحدهما أن يعمل بعيدًا عن مصادقات الآخر في الفعل وإحداث الأثر أيضًا، والإخلاص ردف للإلهام، فالإخلاص صورة مماثلة من صور الإلهام، فبالإلهام الذي هو منحة من الله تعالى، يصل الإنسان إلى الإخلاص الذي هو أعلى درجات التحقق في العرفان الصوفي: “النبل والصدق والإخلاص، من شيمي، والفن والشعر والإلهام من كلمي” وبقولها: “لو تعرف المرءَ بالإخلاص تعرفني، أو تنكر الشمسَ في الإشراقِ.. أنت عمي”، تكون الذات الشاعرة قد أسست لعرفان جديد يخصها تمامًا/ عرفان تتماهى فيه الذات مع الأخلاق بحيث تصبح مسمى لها، وعنوانًا على مكان إقامتها في هذا العالم المحفوف بالرموز، والمسكون بالإشارات/ عالم العرفاء من المتصوفة، فكيف يمكنك وأنت على هذه الحال من المعرفة بهذه الذات، أن تتغافل منكرًا إشراقة الشمس على هذا الكوكب، وكيف يصبح بمقدورك أن تحجب هذا الإشراق لمجرد إنكارك لوجوده الذي لا يخفى على ذي نظروفيهذه الحالة يضحي عليك أن تسأل نفسك: عمَّا إذا كنت عميا؟!

وهنا تتنزل الذات الشاعرة من عليائها إلى أرض الواقع/ إلى الناس بخيرهم وشرهم، لصالحهم وفاسدهم، بمن علا في درجاته، وبمن هوت به أدرانه إلى الدرك الأسفل من تلك الدرجات، هي نفرة من قبلها -أي الذات الشاعرة- في أن تحتضن هذا العالم بكل تناقضاته؛ بغية إصلاح ما فسد منه في سعي حثيث لإكمال نقصه، وسدِّ فجواته الأخلاقية منها والجمالية في آن، فالشاعر كالصوفي “يسعى لإنهاء نقص العالم، وعلى هذا فإن الصلة بين التصوف والشعر تنبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالًا من عالم الواقع، وفي لحظات من تهيؤ الحواس واستعدادها للتأمل المركز يختل اتزان الأنا بين كلٍّ من الشاعر والصوفي، وكلما اشتد الأنا اختلالًا، أصبحت الصور التي لديه عن الواقع العملي أكثر تحررًا منها عند الآخرين(3) والنقص الماثل هنا إنما يتجلى في الأكم حسب تقديرات الموقف: “أدنيته زمنًا، والقلبُ في عَمَهٍ، حتى كَشفتُ المَدَى، مِن قِمَّة الأكمِ”، وما الأكم سوى إحالة إلى سقم النفس والروح والبدن، ناهيك عن العمه الذي يُشير إلى ضلال القلب، وخيبة مسعاه، وما دور الذات الشاعرة هنا سوى العمل على جبر هذه النواقص في هذا العالم، من خلال تخليته منها في رحلة عسيرة من المكابدات والمشاق، مثلها في ذلك مثل الصوفي الذي يسعى إلى إنهاء نقص طينته الأرضية بهدمها؛ ناشدًا بناءها على نحو مغاير.

وفي قصيدتها “خافية العهود” تواصل الذات الشاعرة التي تمثلها د. زينب أبو سِنَّة هنا شدوها الآسر، وبثها الآخاذ على شجى صوت نايها الذي قطع من أرض الأحباب، ومن يومها يحن ويبكي لوعة الفراق، حيث تقول:

أسمعت في قلبي خفوقَ هوًى

يُخامره جديدْ؟

أم هل سمعت تزاحم الأضدادِ

في قلبٍ عَتيدْ؟

أم شاقه الزَّهرُ النَّضيدُ

يَسير للزَّهرِ النَّضيدْ؟

…..

ريَّانُ يخطر في الرُّبَى

ويميسُ في أبهى برودْ

الله للقلبِ المُتيَّمِ

حين يَظمأ للورودْ

وجراحُه الثَّكلى تناوح بعضها،

هل مِن مقيدْ؟

الطَّارئُ الدامي يعذب

ثم يغري بالمزيدْ!

يمكنني بكل بساطة أن أقترح رؤيتي لهذا الموقف، على هذا النحو: القلب هنا، أي عند د. زينب أبو سِنَّة، والناي هناك عند جلال الدين الرومي، فكلاهما يبث، وكلاهما يشكو، وكلاهما يحنُّ، وكلاهما يبكي في الآن نفسه: “أسمعت في قلبي خفوقُ هوى، أو هل سمعت تزاحمَ الأضدادِ في قلبٍ عتيدْ”، القلب مرادف للناي في البث والشكوى، وتزاحم الأضداد مرادف آخر، ولكن ليس للبث والشكوى، وإنما لإعادة العالم إلى سابق دورته، تلك الدورة التي لم يكن فيها تفريق بين أجناس البشر، من حيث ألوانهم ولا مراتبهم ولا ما كان قد تعارفوا عليه من معتقدات/ العالم الذي كان يتسع للمتناقضات، ويحتفي بالأضداد يصهرها في مكون واحد ألا وهو القلب! غير أن هذا القلب الذي يسع ويضم ويحنو له من المواصفات ما له: فهو قلب نقي خال من الأدران والأحقاد، ومنفتح على كل جديد ممن خلق الله تعالى، ومما خلق/ قلب عتيد -على حد قول الشاعرة- لكنه يعرف لمن يحنُّ ولمن يهفو، ولمن يشتاق: أم شاقه الزهر النضديد يسير للزهر النضديد؟ هو طريق واحد، ووجهة واحدة، لايحيد عنهما، فمنهما إليهما: الزهر النضديد، للزهر النضديد! هي الرغبة المؤكدة إذن في إعادة هذا العالم إلى دورته الأولى، كما ذكرت آنفا/ الرغبة في إصلاحه وجبر ما فسد منه، وفي هذه الحالة تصبح الذات الشاعرة بحاجة إلى نقطة تحول مفصلية في حياتها فهي عندئذ “في حاجة إلى التحول عن النظر الداخلي، أو ما يطلق عليه بعض نقادنا الآن جريا وراء مصطلح علم النفس الاستبطان الذاتي، إلى النظر الخارجي في الكون والحياة، والتجربة الشعرية عندئذ جديرة بألا تصبح تجربة شخصية عاشها الشاعر فحسب بحواسه ووجدانه، بل هي تمتد لتصبح تجربة عقلية أيضًا تشتمل على محاولة لاتخاذ موقف من الكون والحياة”(4).

ومِن هذا المنطلق الذي سوَّق له “صلاح عبد الصبور”، وتأسيسًا عليه يصبحعلى الذات الشاعرة أن تتخلى هي الأخرى عن إحساسها بفرديتها ولو قليلًا، بحيث تتيح الفرصة لخلوص تلك الذات إلى عملها الجديد/ عملها الذي يخرج بها من كونها ذاتا منغلقة على نفسها لاترى إلا أشياءها، ولا تعاين سوى جمالها، إلى ذات أخرى فاعلة ومؤثرة في أشياء ذلك العالم من خلال إدارة حوار معها/ مع هذه الأشياء بقصد ترتيبها، وتحديد أولوياتها معها، تصبح الذات الشاعرة هنا رائية ومرئية/ كاشفة ومكشوفة/ مواجِهة ومواجَهة في اللحظة نفسها، لا تنظر لتلك الأشياء من خلال حجاب يحيل بينها وبين تقديم توصيف دقيق تعبِّر من خلاله عن علاقتها بهذا العالم الذي تحياه، وموقفها منه، ذلك العالم الذي تكتوي بلحظته الراهنة، إنها مسئولة، ومسئوليتها مكلفة وفادحة، إنها بحاجة لأن تعرف موقعها في هذا العالم، بحاجة لأن تسأل نفسها من هي، ولماذا جاءت إلى هنا، وما المصائر التي في انتظارها في هذا الكون الذي قذفت فيه؟! تلك أسئلة غاية في الأهمية بالنسبة إليها، لابد أن تطرحها على نفسها، وتحاول أن تقف لها على إجابات! وعلى الرغم من أنها حالمة بأن تعود بهذا العالم إلى دورته الأولى، إلا أنها بحاجة ماسة لأن تعرف مواضع أقدامها فيه: “اللهُ للقَلبِ المُتيَّم، حين يَظمأ للورودْ، وجراحه الثَّكلى تناوح بعضها هل من مقيد؟”.. فهذا القلب المتيم والظامئ لابد له من سبيل أولا يطفئ به غلة الظمأ، ولابد لهذه الجراح الثكلى من دواء يمكنها من الالتئام، ويحاول أن يتحاشى ذلك الطارئ الدامي الذي لا يكتفي بكونه يعذب، بل هو يغري بالمزيد!

إنها صحوة مفاجئة للذات الشاعرة تطلٌّ من خلالها على عوالم أخرى لم تكن في حسبانها عندما كانت خالصة لنفسها ولنفسها فقط، غير أن هذا التحول إلى الإدراك العام والشامل قد نال من هدأتها، وسرق منها سكينتها، وجعلها تعيش ما بين بينين منبهمين: أحدهما نشدان الخلاص لنفسها، والآخر الرغبة في إصلاح هذا العالم!

وهنا سنكون على وفاق مع قصيدة “نافلة الشوق” التي تضعنا فيها الذات الشاعرة بداية على طريق سؤال مؤداة: لماذا نافلة الشوق؟ ألم يكن الشوق فرضًا حينما كان يحمله المسافر زادًا له في رحلة سفره هذه، هل هناك حالة من حالات التآكل جرت على هذا الشوق بفعل الزمن الذي لا يترك شيئا على حاله/ لا يترك جمالا إلا وأتى على بهائه، ولا يدع كمالا إلا ونال منه دافعا به إلى هوة النقصان، ولا يُشير إلى حضارة إلا وقوَّض أركانها؟! إنه الزمن الذي يهتك البهاء، ويقلِّص ويحدُّ من حركة الإنسان على هذه الأرض، حتى ينهي أثرها تمامًا بفعل قرينه الموت، فالزمن والموت كلاهما عنصران يجريان في مادة الكائن الحي إنسانًا كان أو جمادًا حتى يقضيان عليه بمحو أثره من خريطة هذا الوجود، تقول الشاعرة:

أنا والله

قد أقصيت عنِّي

وذي دنيايَ

تُمعن في التَّجنِّي

…..

ألملمُ في المَدَى

أشتاتَ رُوحي

وأطلقُ في الفَضا

شِعرًا يُغنِّي

…..

يغيب الوعيُ

حينًا بعد حينٍ

وأملأ مِن دِنانِ الشوقِ

دَنِّي

…..

وكم أدَّيتُ

نافلةً لشوقي

وأسبغتُ الفروضَ

بحُسنِ ظنِّي!

…..

فما عادت تؤازرني

دموعي

وما شيء

تَبَقَّى فِيَّ مِنِّي!

الموقف هنا -على غير ما اعتدنا في مواقف سالفة- يجيء معضِّدًا لما ذهبنا إليه آنفا من فرضية تآكل ما قد أصابت ذلك الشوق، فنالت من حميميته، وأتت على دفءِ حضوره الذي كان مسرفًا في الهناءة والحبور، بما كان يعكسه من تماه ظلَّ باديًا هكذا بين الذات المحبة والذات المحبوبة طوال مدة عملنا أثناء هذه الرحلة: “أنا والله، قد أقصيت عني”.. إن أول ما يمكن ملاقاته في مثل هذا الطرح بالتحديد بناء الفعل “أُقصِيتُ” للمجهول، ففي ذلك إشارة بادية من قبل الذات الشاعرة بأن هناك طرفًا ما قام بتحييد هذه الذات بعيدًا عن طبيعة عملها، ولم يكتفِ بذلك، بل قام هذا الطرف المناوئ بتحييد تلك الذات عن نفسها هي، وهذا لعمري أمر شديد الكلفة بالنسبة إليها، فقد كنا -منذ وقت قليل مضى- على مسافة قريبة جدًّا من التئام هذه الذات مع ذاتها تارة، ومع أشياء هذا العالم تارة أخرى! غير أن الأمور -على ما يبدو- قد سارت على عكس مرادات هذه الذات التي كانت تسعى إلى التعرف على هذا العالم؛ بغية إعادته إلى حالته الأولى، وكانت تودُّ

-بطبيعة الحال- أن تحدد أولوياتها معه بالحذف أو بالإضافة: “وذي دنيايا، تُمعن في التجني”.. فبين عملية الإقصاء لذاتها عنها المعد لها سلفا من قبل الآخر، وبين مماحكات الدنيا حينما تحاور وتناور ممعنة في تعكير صفو هذه الذات عن طريق ملاحقتها، والتجني عليها، بوصمها بما ليس فيها.

أقول بين هذا، وذا تتشكل أحزان هذه الذات مرة أخرى، وتتضاعف عذاباتها، وينكسر يقينها بأشياء هذا العالم هكذا: “ألملمُ في المدى أشتاتَ روحي”.. على هذا النحو! الموقف يحيلنا إلى هواجس عدة تنتاب هذه الذات تتمثلفي إحساسها بالخسران من فعل ذلك الآخر الذي قام بعملية الإقصاء سالفة الذكر بينها كذات رائية، وكذات أخرى مرئية، وبين أشياء هذا العالم، ذلك الآخر الذي يودُ أن يفرض مشيئته، ويحكِّم قانونه على حركة هذه الذات الإنسانية بحيث تصبح منقادة له، لا تعمل إلا من خلاله، ولا تفكر بعيدًا عن دستوره الذي وضعه لها، حتى لا تحيد عن مراداته قيد أنملة، وهذا لون من ألوان السقوط بالمعنى الوجودي لهذه الذات التي تسعى إلى خلاصها، ونيل حريتها.

وفي قولها: “يغيبُ الوعيُ، حينًا بعدَ حينٍ”.. ما يهيب بنزعة جبرية لدى هذه الذات، فها هي ذي لا تملك من أمرها شيئا هي في حالة غياب عن الوعي بسبب سيطرة هذا الآخر على حركتها وسكونها، فلا فكاك إذن من قبضته ما.دامت على حالها هذا من الانقياد غير المبصر لمواطئ أقدامه: “كَمْ أدَّيتُ نافلةً لشوقٍ، وأسبغتُ الفروضَ، بحُسنِ ظني”.. إنها -أي تلك الذات- وهي على هذه الحال تحاول أن تذكِّرنا بما كانت عليه حينما كان أمرها بيدها/ حينما كان زادها الشوق في رحلة سفرها الممهورة بالمشاق والمكابدات، وفي استخدامها لأداة الاستفهام “كم” الذي لا يثير أسئلة هنا، بقدر ما يعدد من أفعال هذه الذات/ الأفعال التي كان ديدنها إحداث الأثر، وإسباغ المصداقية على توجهاتها، ومن هذه المصداقية ما يتعلق بتأديتها لنافلة الشوق الذي كان فرضًا في مواضع أخرى، غير أنها استدركت علينا بإقرارها الذي لا يقبل الشك فيه، بأنها كانت أيضًا تُسبغ الفروض وهي حسنة الظن فيما هي مقبلة عليه من مآلات! وفي قولها: “فما عادت تؤازرني، دموعي، وما شيءٌ تبقى فيَّ مني”.. مما يفقدنا الأمل فيما كانت تظنه من حسن المآلات، وما كانت تنشده من جميل الغايات! إنها انكفاءة ذات -كانت محلقة- على نفسها عائدة أدراجها إلى سجنها الذي أُرغمت على العودة إليه بفعل ذلك الآخر الذي من الممكن أن يكون فردًا أو جماعة أو مؤسسة تقف حجر عثرة في وجه هذه الذات حائلة بينها وبين رهانها الدؤوب في أن تحقق ذاتها، وأن تلتئم بوجودها الحق، بعيدا عن وجودها الزائف في معية هذا الغير/ هذا الآخر!

سنبادر ما هو قادم من أسئلة في هذا الموقف، بما يماثله من أسئلة: فهل من سبيل للفكاك من ملاحقة هذا الغير/ الآخر، والعمل بعيدًا عن تسلطه وسلطته، وإذا كان هناك من سبيل، هل هناك من دليل يأخذ بيدنا في رحلة سعينا لمرادنا المرجو، ومَن ذا يكون؟! ها نحن إذن على أهبة الاستعداد لملاقاة ما هو قادم من أسئلة من قبل تلك الذات:

كيف انعتاق النفسِ

مِن فيضِ الألمْ؟

كيف انفلات الرُّوحِ

من وادي الأمَلْ؟

….

إني أجاهدُ للوصولِ،

فرُبما

مراتٍ افشل،

والأخيرة مُحتملْ!

…..

وأحقِّقُ الحُلمَ

الذي راودته

بين المآثرِ والشموخِ

قد اشتملْ

…..

عبثًا تغافى عن رؤاي

واختفى!

عصفَت به ريحُ الغوايةِ

ما اكتملْ!

من قصيدة “جِهادُ الوُصوُل”

الموقف يراوح حاله -بهذه الكيفية- بين مرادين يتمثلان في سؤالين: كيف انعتاق النفس، كيف انفلات الروح؟ انعتاق الروح ممَّ/ انفلات الروح ممَّ؟ أداتان للاستفهام في مكون واحد قوامه “من/ ما” المتآلفتان في “ممَّ” يقابلهما مرادان للانعتاق تارة، وللانفلات تارة أخرى، ولمن هذان المرادان؟ للنفس والروح الذين ينضويان في مكون واحد كذلك ألا وهو الجسد.

إنه عرفان النزوع إلى الوحدة بنفي التعدد الحادث، حتى وإن كان حادثًا، فالسعي إلى تحييد هذا التعدد حادث كذلك مادام الألم والأمل يكادان يتلاقيان في حوار واحد هكذا أيضًا بكونهما الميم واللام قد اتفقتا على أن يتبادل كل منهما موقع الآخر على نحو ما شهدنا، وعلى شاكلة ما نحن مقبلون عليه من هذا المراد الواحد الذي يتمثل -حسبما أرى- في الخلاص والتخلي عما عدى المجاهدة من أجل الوصول: “إني أجاهد للوصول، فربما” فمجاهدة النفس مما علق بها من أدران، لها ما لها في العرفان الصوفي الذي يتأسس على إن المجاهدة ليست إلا لتهذيب النفس الأمارة بالسوء، لا للوصول لنيل القرب، وما دامت المجاهدة منسوبة للإنسان، والمشاهدة منسوبة لله، فإنه من المستحيل أن تنتج أحدهما الأخرى، وسهل يثبت رأيه بقول الله تعالى: “والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا”، أعني أن كل من جاهد نفسه نال المشاهدة”(5).

والحق أننا، ونحن على هذه الحال من ممارسة عملنا في الكشف عن البواطن الموارة لهذه التجربة الشعرية ذات الأبعاد العرفانية الصوفية، قد نالنا ما نالنا من تلك المراوحات لتلك الذات صاحبة هذه التجربة، فبين البسط والقبض اللذين يتبادلُ كلٌّ منهما المواقع في التوقيت الواحد ممِّا يجعل من تلك الذات قلقة دائمًا تعيش فيما بين مطرقة القبض، وسندان البسط اللذين لا يبقيانها على حال “مَرَّاتٍافشل والأخيرة محتمل” هكذا، وهكذا فلا هناءة تبقى، ولا تعاسة تدوم!

دعونا نكون على وفاق -ولو قليلًا- مع الدال الأخير لهذا الموقف، ذلك الذي يتمثل في كلمة “مُحتمل” تلك الكلمة التي بالقدر الذي تشي فيه باحتمالية حدوث شيء ما/ بريق ما في مثل هذه الأجواء المفعمة بالأسى، تدفع بالقدر نفسه إلى دوامة من الشكوك والهواجس، تنأى بعيدًا عن تحقيق هذه الاحتمالية المفترضة: “وأحقِقُ الحُلمَ الذي راودته”.. غير أن هذا الحلم الذي تمت مراودته مرات ومرات، يهرب هكذا في البعيد ليصبح مجرد أضغاث أحلام لا تفي بشيء: “عبثًا تغافى عن رؤاي، واختفى”.. وبقولها: “تغافى عن رؤاي”.. ما يؤسس لهذا الافتراض الذي سوَّقناه منذ قليل بأن هذا الحلم مجرد أضغاث، فهو قد تغافى لأنه في الحلم، وفي الحلم فقط، عن رؤاي، وليس عن رؤيتي، والفرق لا يحتاج لإيضاح أكثر بين الرؤية التي تعني المشاهدة العينية، وبين الرؤيا التي تُشير إلى معاينات ظنية يبدد سرابها أول خيط من خيوط الفجر!

ولكن هل هناك مبرر من قبل الذات الشاعرة لهذا التغافي المباغت، والاختفاء المفاجئ لهذا الحلم عن شبكات الرؤية المعاينة؟ الإجابة تكمن في هوامش هذا الموقف على هذا النحو: “عَصَفَت به رِيحُ الغوايةِ، ما اكتمل”..على أي مسار نتجه إذن، وعلى أي أقدام نسعى، وفي أية متاهة نعلق، وما تلك الغواية، ومن أين آتى ريحها العاصف؟ أسئلة تقود إلى أسئلة أخرى مماثلة، أسئلة بدأنا بها، وأسئلة انتهينا إليها، بسط هنا، وقبض هناك، هناءة عاجلة هنا، وتعاسة مقيمة هناك، أحلام تجيء، وأخرى تهاجر، نفس أمارة يتمُّ مجاهدتها هنا، وروح معذبة تتوق إلى خلاصها من عوالق البدن هناك، ومابين الهُنا والهُناك مسافة برزخية فاصلة هذه المرة، لا هي إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء! الموقف معلَّق إذن حتى إشعار آخر، الموقف معلَّق إلى حين، بعد أن باءت المحاولات جميعها تقريبا بالفشل، ليبقى هذا الحلم على حاله بددًا يلوح في الأفق، يخبو مرة، ومرة يضيء لكنه أبدًا في الحالين: ما اكتمل!

وفي قصيدتها “شهيد العشق” تتجه د. زينب أبو سِنَّة إلى إفساح مجال أوسع للرؤية حينما تتضام مع أسلافها العرفاء من أمثال “رابعة العدوية” عن طريق استحضار أجوائها، واستثمار هذه الأجواء بقصد إكساب رسائلها الشعرية ذات الإشارات مصداقية أكثر، وفاعلية أشد نفاذًا، مستجلبة هذه الأجواء بداية من ذلك التنويع الدلالي البادي في عنوان هذه القصيدة، فشهيد العشق هنا، وشهيدة العشق، اللقب الذي تُنعت به رابعة العدوية هناك، وبين الهُنا والهُناك، مساحة مفعمة بالأسرار والفيوضات تقول:

برضاي بتُّ حبيسة،

برضاه

ما بين نورِ النورِ،

جَلَّ عُلاه

…..

مسكونةٌ بالعشقِ

منذ بدايتي

مجبولةٌ مِن نشأتي،

لمداه

…..

لا الدَّمعُ

يُطفئ في الغرامِ

تنهُّدي

لا شيءَ يعلو غايتي

إلَّاه

…..

يا عاذلي:

لو ذُقت نشوةَ خمرِه

للثمت من شهدِ القطوفِ

لماه!

المثير حقًّا في هذا الطرح الشعري يتمثل في كيفية أن يصبح الحب سجنًا مختارًا، لكن العجب ينتهي، والإثارة تتلاشى حينما نصبح على علم بأن هذا الحب الذي تم اختياره من قبل هذه الذات المتوثبة يقع ما بين رضائين: رضا من قبل الذات المتوثبة تلك، ورضا آخر مجاور من قبل هذه الذات المستقبلة لهذا المقبل المتوثب: “برضاي بِتُّ حبيسة برضاه”.. هناك توافق يكاد يكون تامًا بين ذات تتوق لقيدها هذه المرة، على عكس مراداتها سالفة الذكر في السعي إلى الحرية والانعتاق!

ولكن هل لهذا التحول المفاجئ من مبرر واحد على الأقل؟ يبدو أن هناك عدة من المبررات تتجلى هنا على بينة من هذا الموقف، وتتمثل في حال كونها قائمة بين نورين: النور، ونور النور الذي يفضي إلى جوارها المبتغى/ جوارها الذي سعت إلى تحقيقه منذ بداية رحلتها/ جوارها للحقيقة المطلقة التي تتعين هنا في: “جل علاه”.. أعتقد أن هذا هو المبرر الأسمى والأقرب لقبولها المكوث في إهابات ذلكم السجن مختارة، وهذا المبرر تتبعه مبررات أخرى على قدر كبير من الأهمية فهي: “مسكونة بالعشق، منذ بدايتي”.. وهي كذلك: “مجبولة من نشأتي، لمداه”.. هي مسكونة إذن، وهي مجبولة كذلك حينما تُرى هذه المسكونة، وتلك المجبولة بين رضائين، ساعية بين نورين: نور لها مسكونة به، ونور به منقادة له، أقول حينما تُرى هكذا، فإن مبررات اختيارها لسجنها هذا وعلى هذا النحو تكون قد أدَّت أدوارها تمامًا في إبرام هذا الاختيار المحتفى به من قبلها، والمرضي عنه من قبل الآخر المستقبل لتلك المبررات، والمحتفي بها هو الآخر كذلك! حالة من الرضا المتبادل بينهما -أي هذه الذات المقبلة- وبين المستقبل لها من أجل إتمام صفقة أخرى بينهما تتمثل هذه المرة في عقد مسامرة ما تؤول إلى محادثة محتملة بينهما في نهاية الأمر! والمحادثة والمسامرة في العرفان الصوفي تعبيران “يدلان على حالة الصوفي الكامل، فالمحادثة هي في الحقيقة كلام روحاني مقترن بصمت اللسان، والمسامرة حال وقتي بين العبد وربه ليلًا، والمحادثة هي حالة مشابهة لها نهارًا، وتتكون من كلام ظاهري وباطني، وعلى ذلك فالمناجاة بالليل تسمى مسامرة والدعاء نهارًا يسمى محادثة، فالحالة النهارية مبنية على الكشف، والحالة الليلية مؤسسة على الستر، والمسامرة في عرف المحبة أكمل من المحادثة(6).

وبما أن المسامرة في عرف المحبة أكمل من المحادثة، فإن السعي إلى إتمامها يجري على قدم وساق؛ لما في هذه المسامرة من ملاطفة ومكاشفة بعيدًا عن أعين الناظرين التي قد تنال من تحققها، وتهتك من سترها، فتقلل من هناءتها المرجوة، وتنال من حبورها المنشود، ففي مثل هذا يبدو الأمر هكذا: “لا الدمعُ يُطفئ في الغرام تنهدي، لا شيء يعلو غايتي إلاه”.. هي وحدها معه، وهو وحده معها، وبينهما حال متوثبة من المحادثة والمسامرة!

هل نحن مقبلون على لون من ألوان المحاضرات والمكاشفات التي تحلُّ بين ذاتين: إحداهما راغبة والأخرى مرغوب فيها؟ ربما، ولم لا؟ فللمحاضرات والمكاشفات في العرفان الصوفي ما لها يقول: “أعلم: أن المحاضرات تدل على حضور القلب عند البيان أما المكاشفات فتدل على حضور السر في أفق البيان، فالمحاضرات تُشير إلى آيات الله تعالى أما المكاشفات فهي دليل المشاهدات، فعلامة المحاضرات هي دوام التفكر في آيات الله، وعلامة المكاشفات هي دوام التفكر والحيرة في جلال الله تعالى، ويوجد فرق بين مَن يتأمل في أحكام الله تعالى، وبين مَن هو في حيرة من جلاله سبحانه وتعالى، فالأول على قدم الخلة، والآخر صاحب محبة”(7) فبين الذي هو على قدم الخلة، وذاك الذي هو صاحب محبة، تتوالى النفحات وتتلاقح الهبات، ويسكن كل مراد إلى مراده، وتنخسف المكائد، وتنجلي الظلمات:

“يا عاذلي، لو ذُقت نَشوةَ خَمرِة” والسؤال هنا، كيف يكون لعاذل ما مكان ما بين اكتمال حضور هذه النشوة، وكيف له ألَّا يتوق هو الآخر إلى شيء ما من حضور هذه النشوة، إذن لا شك سيتخلى عمَّا به من خلة العذل، ليتجه هو الآخر إلى نعمة البذل من أجل إدراك هذا الحبور الحال، والنشوة المشاهدة: “للثمت مِن شَهدِ القطوفِ، لماه”.. هكذا، وهكذا إلى حين الحين، وحين يحين الحين، سنكون على موعد معه نتابع هذا الموقف تحت ظلال “أيكة الملتقى”:

يا أيكةَ المُلتقى

كم كنتِ شاهدة

على الرِّضا بيننا

في دوحةِ الكَلمِ

العشقُ كم ضمَّنا

يُخفي سرائرنا

ويهيم من ذا الذي

أودعته عشمي

…..

والليلُ أسرى بنا

والنَّجمُ مرتقبٌ

عيناه تلمع لي

من نشوةِ النغمِ

…..

ألست من قلت لي

يومًا تداعبني:

يا دُرَّةَ الخلقِ

يا سلطانةَ القلمِ؟!

ثالثا- مسك الختام

هل نحن على مقربة من معرفة الذات بكُنهها/ ما لها وما عليها/ موقعها في حالة الحبور الحالة والإشارات الدالة؟ ربما، ولم لا ما دمنا معها على موعد للتلاقي تحت ظل أيكة الملتقى، لم لا؟ ما دمنا معها وهي على هذه الحال التي تسبق المعرفة، تلك الحال التي تتمثل هنا في الإقبال على المحبوب متكئة في وصف حالها هذه على شهادة تلك الأيكة/ أيكة الملتقى: “كم كنت شاهدة، على الرضا بيننا”.. فهذه الحالة التي تسبق المعرفة تنبني على سعي حثيث باتجاه المساكنة، وبموجب هذا السعي يجتهد السالك لتحقيق هذه المساكنة ناشدًا بلوغ الغاية، ونيل المقصد، وفي هذه الحالة يكون السالك أو الطالب على شيء من التوتر الذي يأخذ بيده حثيثًا إلى البذل من أجل الوصول: “والليلُ أسرَى بنا، والنَّجمُ مُرتقبٌ”.. هي حالة من الترقب سادرة إذن يكون فيها السالك على قلق قبل وصوله إلى حالة مغايرة لتلك الحالة/ حالة يسعى فيها إلى امتلاك المعرفة، وهي حالة تقودنا شيئًا فشيئًا إلى لون من ألوان التوازن، باعتبار أن السالك فيها تتنحى عنه إرادته حتى يصبح تابعًا سلبيًا لإرادة صاحب المقام: عيناه تلمع لي، من نشوة النعم” تسعى هي -أي الذات السالكة- ويسعى هو أي صاحب المقام إليها في عملية تشارك تختصر المسافة الفاصلة بينهما: المخاطِب والمخاطَب/ الزائر والمزور في عملية تنتفي فيها المفارقات مستبدلة بها عمليات أخرى من الموائمات والتوافقات التي تسعى هي الأخرى إلى إنهاء تلك الحالة الفاصلة تمامًا، والاتيان عليها: “ألست مَن قلتَ لي يومًا تداعبني: يا درةَ الخَلقِ، يا سُلطانةَ القَلَمِ؟!” تمَّ إذن إنهاء الحالة القائمة على الانفصال، في التوقيت الذي يتمُّ الإبقاء فيه على مقابلها من الاتصال، وحينما يتمُّ الإبقاء على حالة الاتصال هذه، فإن الطريق يصبح ممهدًا تمامًا لنوبات آسرة من المساكنة والمكاشفة والمداعبة التي لا تخلو من العتاب، فالود قائم والود دائمًا يبقى ما بقي العتاب! وعند وصولنا إلى هذا المقام مع الذات الهانئة بحبورها ها هنا، نكون قد أدركنا حالة القلق والتوتر التي رافقت الحالة الأولى بحالة أخرى تالية فيها من معاني التوازن والتماسك والاطمئنان ما فيها، وبها نمضي إلى الهدوء ونهتدي إلى الخلاص.

المراجعات

مراجعات: متكأ المثول

1- يراجع: أبو عبد الرحمن السلمي، “ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات”، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1999م.

2- يراجع: تقديم: د. عبد القادر محمود لكتاب “المواقف والمخاطبات” للنفري، تحقيق: آرثر أربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب1985م.

3- يراجع: د. حسن محمود، “فصول في التصوف”، مكتبة القاهرة 1991م.

مراجعات متكأ المسافر

- يراجع: د. زينب أبو سنة، ديوان “شوق المسافر”، أفاتار للطباعة والنشر، القاهرة 2022م.

- يراجع: وفيق سليطين، “الشعر الصوفي بين مفهومي الاتصال والتوحد”، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة 1995م.

- يراجع: مهدي محمد مصطفى، “التصوف الإسلامي ظاهرة شعرية وفكرية”، مجلة القاهرة، عدد 94،إبريل1989 م.

- يراجع: صلاح عبد الصبور، “الأعمال الكاملة”، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1993م.

- يراجع:”كشف المحجوب للهجويري”، مكتبة الثقافة الدينية، ترجمة: محمود أحمد ماضي أبو العزايم، تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة، ط 1، القاهرة 2007م.

- يراجع: كشف المحجوب، مصدر سابق.

- يراجع: كشف المحجوب، مصدر سابق.

***

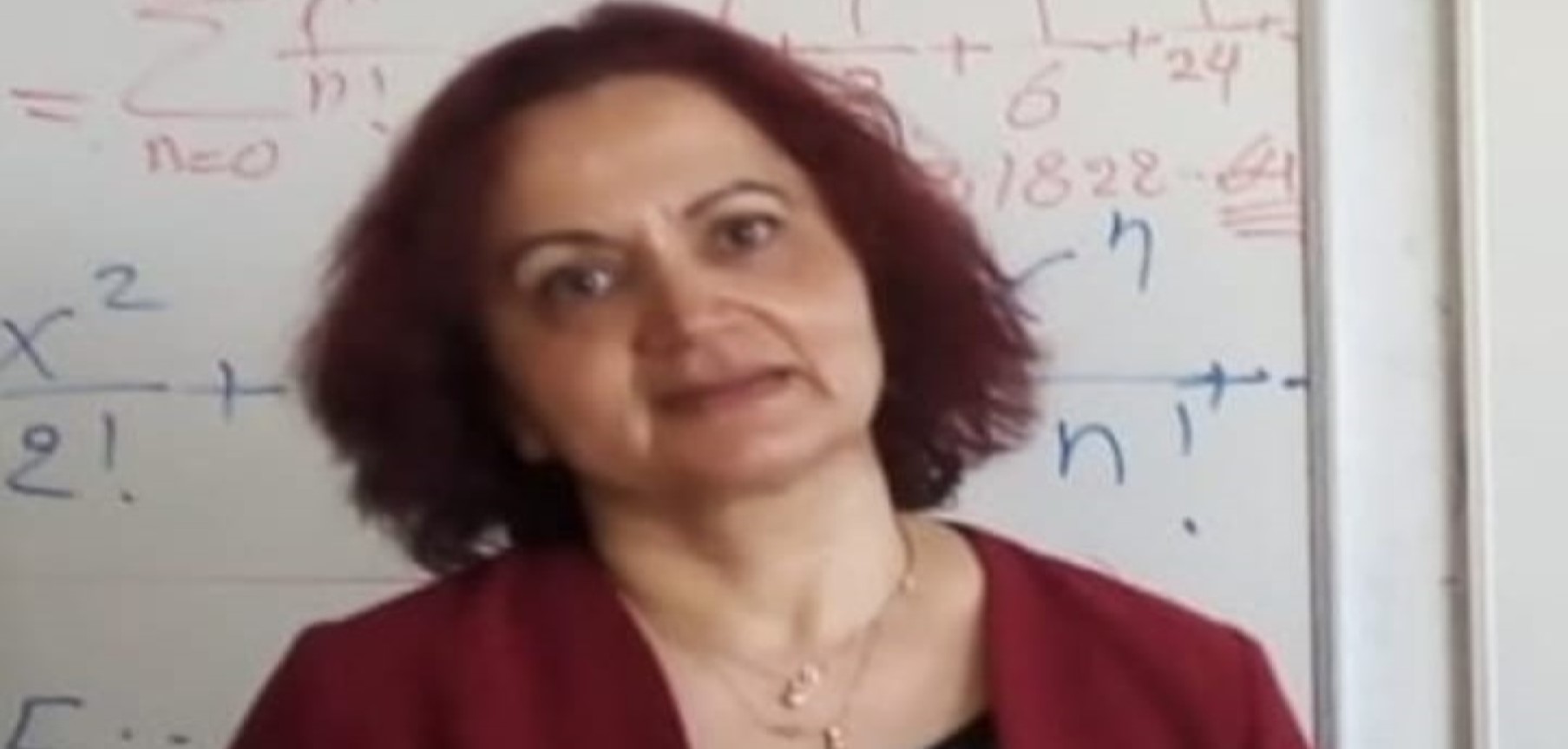

(*) مواليد القاهرة، دكتوراه الكيمياء العضوية – الجامعة الملكية – لندن، شاعرة، وروائية، وكاتبة أطفال، وفنانة تشكيلية، ومترجمة، وناشرة. أبرز أعمالها الروائية (مملكة الجوارح، مملكة خوزان)، والشعرية:دواوين (حقيقة الأسماء، رباعيات طائر الشوك، من دفتر القلب،مملكة الفوات، شوق المسافر، البُردة الزينبية في مدح خير البرية). كُرمت بالعديد من المحافل الأدبية والفنية محليًا ودوليًا.