قراءة في كتاب “أنا والكتابة، من ألف باء اللّغة إلى بحر الكلمات”

بقلم: أ. محمد موسى العويسات

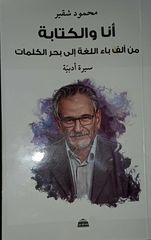

الكتاب للأديب الفلسطينيّ المقدسيّ الرّوائيّ والقاصّ محمود شقير، يقع في ثلاثمائة صفحة أو يزيد، صدر في طبعته الأولى عن دار النّشر الحيفاويّة (مكتبة كلّ شيء) عام 2023، وسمه الكاتب في العنوان بأنّه سيرة أدبيّة، وبعد القراءة المتأنّية للكتاب، وجدته سيرة أدبيّة، كما وصفه صاحبه، ووجدته أيضا كتابا نقديّا، ووجدته كتابا في تاريخ الأدب الفلسطينيّ في جانبه النّثريّ في القصّة والرّواية والصّحافة وأعلامها، ووجدت فيه أيضا سيرة شخصيّة ذاتيّة تخرج منها بصورة متكاملة عن حياة صاحب الكتاب، ووجدته مطعّما بشيء من أدب الرّحلة، لذا وجدت فيه بعدًا أكاديميّا غير مقصود، فحريّ أن يُدرّس للمتخصّصين في الأدب الفلسطينيّ، ويَلْزم كلّ باحث في الأدب الفلسطينيّ أن يطالعه، بل أرى أنّ الكتاب جدير بأن تقام عليه دراسة أدبيّة متعدّدة الجوانب بتعدّد جوانبه. أمّا عن أسلوب الكاتب ولغته، فكان في أسلوبه مطبوعا بالأسلوب الرّوائيّ، فجاء الكتاب في لوحات متماسكة محبوكة بإتقان، فالكاتب لم يضع عناوين لكلّ لوحة، بل وضع لها أرقاما، واعتمد أسلوبا سّرديّا جاذبا للقارئ ومريحا للقراءة، ويشعرك أحيانا بأنّه يجيب عن أسئلة في حوار صحفيّ، وتراه في كلّ لوحة يأتيك بجديد في الأدب والنّقد والسّيرة الذّاتيّة والأدبيّة، وتلحظ بأنّ الكاتب يخرج من (الأنا) بأسلوب فائق وقدرة لافتة، إذ تشعر بأنّ الكتابة أو رحلته الكتابيّة هي المحور، وأنّه يدور معها لا تدور معه، وتلحظ بوضوح أنّه يعي كلّ مرحلة من مراحل سيرته الأدبيّة، فكان يقول فيها ما له وما عليه، فيبدو بجلاء أنّه يريد تقديم تجربته لا تقديم شخصه. وكان في استرساله حذرا، لا يخرج به عن المقصود، بل كان الاسترسال نفسه نافعا للقارئ. ورأيت أنّ الكاتب يجيد الالتفات، الالتفات الذي لا يشعرك بالتّكرار، فمثلا كان يأتي على ذكر بعض رواياته أو مجموعاته القصصيّة في سياق معيّن، ثمّ يلتفت إليها مرّة أخرى في سياق آخر، وكذلك في التفاتاته الزّمنيّة الاسترجاعيّة. أمّا عن اللّغة وأساليبها، فكانت لغة بعيدة عن التّعقيد اللّفظيّ والأساليب الملتوية والعبارات المحتمِلة، وكأنّي به يميل كما في كتاباته الأدبيّة إلى التّكثيف الذي لا يلغي التّفاصيل المهمّة، وبدا أنّه يكتب لعالم بهذا الشّأن ولطالب علم على حدّ سواء. وفي رأيي أنّ أوجز وصف لهذا الكتاب أنّه يقدّم للقارئ تجربة حيّة وصادقة ينتفع بها، أكثر من تقديم سيرة شخص أدبيّة، والقيمة التّوثيقيّة فيه كبيرة. ومن جانب آخر أرى أنّ الكاتب لم يترك هامشا واسعا لدارسي سيرته الأدبيّة، فقد أتى على معظم مفاصلها، اللّهمّ إلا من أراد تحليل ما جاء به في هذا الكتاب أو نقده، أو أن يأتي بها الدّارس شواهد على دراسات عامّة للقصّة أو الفنون النّثريّة في الأدب الفلسطينيّ الذي هو جزء من الأدب العربيّ المعاصر.

كان أول سؤال يجيب عليه الكاتب هو ما الذي صنع شخصيّته الأدبيّة وأثّر في تطويرها؟ وهنا يأتي على عوامل كثيرة أثّرت فيه، قد يشترك في بعضها كثيرون من الأدباء، وقد يكون بعضها خاصّا به وببيئته، بدا فيها محلّلا نفسانيّا، متأثرا بدراسته الفلسفة، وبالقطع هو أدرى بنفسه، وقد حاولت أن أستخلصها بأسلوب الدّراسة الأكاديميّة، مبتعدا عن مناقشتها والتّعليق عليها. منها الملكة الكامنة فيه فطريّا، وهذه تكون في الكاتب والخطيب وغيرهما وليست مقصورة على الشّاعر كما هو معروف، لم يشر إليها الكاتب وليس من الضّرورة أن يشير إليها، ولكنها تعرف في قوله: ” في أواخر خمسينيّات القرن العشرين وأوائل الستينيّات لفتت انتباهي المقالات التي كنت أقرأها في الصّحف المحلّيّة”، وقوله لفتت انتباهي هو داعٍ فطريّ، بمعنى أنّها لامست ملكته. ويقول: ” بدأت محاولاتي في الكتابة وأنا طالب في الصّفوف الثانويّة”. 15ص

أمّا الأمر الثاني فهو الصّحف والمجلّات التي كان يتابعها، يقول: ” وحين ظهرت مجلّة ” الأفق الجديد” المقدسيّة في العام 1961 تابعت ما ينشر فيها من قصص وقصائد ومقالات باهتمام وشغف، ثمّ تشجّعت لكتابة قصص قصيرة، وكتبت عددًا غير قليل من القصص التي لم تكن في المستوى الذي يؤهّلها للنّشر، وبقيت أكتب إلى أن اقتنع رئيس التّحرير الشّاعر أمين شنّار بإحدى قصصي ونشرها في أحد أعداد المجلّة عام 1962″.ص 13

يقول في سياق حديثه عن توجّهه للقصة القصيرة: ” اقترنت اللّحظة الحاسمة التي حدّدت علاقتي بالقصّة القصيرة بالظّهور المفاجئ لمجلّة الأفق الجديد، فلمّا وقعت أعدادها الأولى بين يدي وقرأت ما فيها من قصّ يتحدّث بعضها عن جوانب من النّكبة استبدّت بي الحماسة ورحت أكتب قصصا فيها قدر من المباشرة والتّقليد، فلم تعترف بي المجلّة إلا بعد أن كتبت قصصا عديدة لم تنل حظّها من النّشر.” ص36

” وحين عشت في المنفى ابتداء من العام 1975 وإلى تاريخ عودتي من المنفى في العام 1993 نشرت قصصا للأطفال في عدد من المجلّات ومن ضمنها مجلّة أسامة التي كانت تصدر في دمشق ويرأس تحريرها زكريا تامر لفترة ما، كنت أرسل إليه قصصي فيقوم بنشرها وكان هذا أمرا محفّزا لي على الاستمرار في كتابة القصص للأطفال…” ص 43

أمّا الأمر الذي له سهم لا ينكر في بناء الأدباء فهو المطالعة ومن خلالها يكون التّأثر بالكتّاب سواء العرب والأجانب: ” كنت وأنا طالب في المرحلة الثّانويّة في المدرسة الرّشيديّة في القدس أقرأ لمحمد عبد الحليم عبد الله… قرأت أيضا لإحسان عبد القدوس وأمين غراب، ويوسف السّباعيّ” 13ص

“بعد ذلك اتّجهت إلى قراءة الأدب الواقعيّ قرأت لنجيب محفوظ وعبد الرحمن الشّرقاوي ويوسف إدريس، وكنت معنيّا بمتابعة ما ينشره زكريا تامر… وما ينشره حنّا مينة، وما تنشره غادة السّمان من قصص، وعلى الصّعيد العالميّ قرأت لانطون تشيخوف، وجي دي موبسان، وآلان بو، وهم رواد القصّة القصيرة الذين تركوا أثرا بارزا في نفسي، وقرأت لإرنست همنغواي، رواية الأم لمكسيم جورجي وغيرها”.

أمّا عن مهنة التّدريس التي من خلالها اكتسب خبرة في معرفة نفسيّات التّلاميذ، فيقول: ” ولربما انعكس ذلك في كتاباتي للأطفال التي ظهرت بدءا من أواسط سبعينيّات القرن العشرين حتى الآن.” ص30

التّأثر بالوسط الاجتماعيّ الذي نشأ فيه: يقول: ” ولعلّ جذوري البدويّة هذه هي التي ألهمتني ما يمكن أن أرويه عبر الكتابة، وما أرويه يستمدّ نسغه من معايشتي لما تعانيه عشيرتي وغيرها من العشائر البدويّة الفلسطينيّة من قلق الانتقال من طور حضاريّ إلى طور حضاريّ آخر… وهو قلق يتمحور أساسا حول مقولتين لهما علاقة بالمجتمع وبالوطن وأعني بهما حماية الأرض والمرأة.” ص31

وعن أثر المكان فيه نجد أنّ معايشته القرية والرّيف الفلسطينيّ أثّرا في توجّهه لكتابة القصّة، يقول: ” وأعتقد أن معايشتي للقرية الفلسطينيّة فترات طويلة أملت عليّ الاهتمام ببيئة القرية وبالرّيف الفلسطينيّ عموما.” ص33، ” لعل نشأتي القرويّة وعملي مدرّسا في عدد من قرى الرّيف الفلسطينيّ تشكّل عنصرا مهمّا من عناصر توجّهي إلى كتابة القصة القصيرة.” ص35

وكذلك معايشته المدن الفلسطينيّة والعربيّة، دمشق وبيروت وعمّان، يقول فيها: ” تفسّر اهتمامي بكتابة قصص ونصوص تستوحي المدينة.” ص33

وكغيره من الأدباء والشّعراء والمفكّرين تترك الأحداث العظيمة بصمتها عليه، فقد أثّرت النّكبة فيه، فهي من أسرار توجّهه لكتابة القصّة القصيرة، ” جئت إليها من مجموعة عوامل متضافرة، أولا: من مجتمع فلسطيني دمرته النّكبة وأوقفت فرص استكماله لحداثة تتشكل فيه… لم يكن مجتمع القطاع أو الضّفة الغربيّة يتّسم بزخم أو حراك كاف لتوليد الرّواية أو يشجع على ولادتها… ”

ويشير الكاتب إلى أثر المنفى في سيرتة الأدبيّة، يقول في نتاجه الأدبيّ في السّبعينيّات من القرن الماضي: ” كنت آنذاك أعيش في المنفى بعيدا من الوطن ، لذلك جاءت القصص التي كتبتها متأثّرة بالمنفى وبنزعة التّجريب التي سادت في القصّة القصيرة في لبنان وسوريا وفي غيرهما من الأقطار العربيّة، حيث لم يعد الشّكل التّقليديّ للقصّة هو المهيمن بل ظهرت أشكال فنّيّة جديدة تعتمد تجاور المشاهد وتستفيد من المونتاج السّينمائيّ…” وإذ يذكر الكاتب التّأثّر بكُتّاب عرب معيّنين تابعهم الكاتب: زكريا تامر، غسان كنفاني، ويوسف إدريس. فإنّه لا ينسى أثر الحكايات الشّعبيّة التي ملأت عليه طفولته، من مثل حكايات خاله السّرديّة. وكذلك التّعليلة في مضافة جدّه، كانت سببا من أسباب تعلّمه السّرد القصصيّ والاهتمام به واختزانه للمستقبل. فقد أثّرت مضافة جدّه التي لا يسمح للشّباب فيها بالحديث، في نفسه فكانت ردّة فعله على ما يسمّيه “سلطة الصّمت” الكتابة. يقول: ” كانت الكتابة هي ردّي الممكن على سلطة الصّمت وصرت ألجأ إليها كلّما وجدت في نفسي حاجة للبوح أو رغبة في تحدّي المضافة، مضافة جدّي، والتي توسّعت مع الزّمن واتّخذت شكل سلطة مجتمعيّة… وما زلت أحاول، عبر الكتابة، أن أفرض عليها شروطي المختلفة.” ص 59- 60. وهكذا نراه يستقصي العوامل التي صنعت منه أديبا قاصّا روائيّا وأثّرت في توجّهه للقصّة ومن بعد للرّواية. ويؤكّد بها أنّ الأديب وكذلك الشّاعر فيه سرّ بيئته إضافة إلى عوامل أخرى يصنعها بيده، فأدبه مرآة شخصيّته وبيئته.

الجهود النّقديّة في الكتاب

لعلّ أكثر ما لفت انتباهي في هذا الكتاب هو الجهود النّقديّة التي حواها، وهذا ليس غريبا على كتاب في السّيرة الأدبيّة، فلا انفصام بين النّتاج الأدبيّ والنّقد، والتّرابط بينهما وثيق، ولكنّ اللّافت هو أن تكون تلك الجهود أو اللّحظات النّقديّة مقصودة، واللّافت أكثر هو ميل الكاتب لتأصيل بعض هذه النّظرات، لذا رأيت من الضّرورة أن أسجّل بعضها في هذه القراءة، وإن زادت صفحات القراءة على المألوف، فكنت فيها ناقلا أكثر من كوني مناقشا، فدراستها نظريّا وتطبيقيّا هي دراسة أكاديميّة في فنّ النّقد الأدبيّ الحديث وليس هذا موضعها.

من هذه الأراء النّقديّة:

1. الإغراق في الإيديولوجيا يفقد الأدب بعض قيمته الفنيّة، وهذا الإغراق فهم سطحيّ لوظيفة الأدب. يقول الأستاذ: ” وقد لاحظت في معرض تقييمي لتجربتي في الكتابة أن انشدادي إلى موقف إيديولوجيّ وإسقاطه بشكل مسبق على مادّة الكتابة إنّما يقلل من القيمة الفنّيّة لهذه الكتابة ولا يرفع من مستواها” ص 28

يقول: ” أنّه لا بدّ من التّخلّي عمّا هو خاطئ في أدواتي السّابقة في فهم الواقع وفي التّعبير عنه فنّيّا، خصوصا ما يتعلّق منها بتغليب الإيديولوجيّ على الفنّيّ في بعض كتاباتي، وما سيتبع ذلك من ذهاب إلى الواقع وفقا لفكرة مسبقة عنه، ومن قولبة للشّخصيّات القصصيّة وتنميطها، ومن توظيف للعمل الأدبيّ على نحو مباشر أو شبه مباشر للإفصاح عن رسالة سياسيّة محدّدة قد يضطلع بها مقال جيّد.” ص 81.

وهذا يتعلّق برأي له فيما بعد يرى فيه أنّ الحرص على استرضاء القرّاء كان هو المسؤول عن تسرّب بعض الهنات إلى بعض القصص، ويقصد بالهنات بعض الجمل والعبارات التي تصلح للاستخدامات السّياسيّة لا للأعمال الأدبيّة. ويسمّيها اللغة الشّعاريّة، ويسمّيها أيضا المُباشرة، وينوّه إلى أنّه ليس ضد هذه المباشرة بالمطلق، يقول: ” فالمباشرة التي لا تتطاول على شروط العمل الفنّيّ، والتي تمتزج بهذه الشّروط وتزيدها تحقّقا إنّما هي مباشرة مشروعة ومطلوبة” ص124. ويمثل لذلك بقصص مباشرة عن الانتفاضة الأولى (1987)، مثل: زجاج، العلم، البيت، الوالدة وغيرها.

2. القراءة النّقديّة لأيّ نتاج أدبيّ لا بدّ أن تأخذ بالاعتبار زمانه ومكانه:

عند الحديث عن قصصه مجموعة ” خبز الآخرين وقصص أخرى” يقول: ” فإنّ القراءة المنصفة لهذه القصص التي مضى على تأليف أقدمها ما يقرب من ستين سنة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار المرحلة التي كتبت فيها هذه القصص، ومن ثَمّ المرحلة التي كتبت فيها قصص المجموعة الثانية الملحقة بالمجموعة الأولى.” ص 39 أمّا المكان فله تأثير كبير على الأعمال الأدبيّة، يقول: ” وقد عاينت ذلك وتأكّدت منه بالتّجربة الملموسة، فحينما كنت أعيش في المنفى بعيدا من مكاني الأول، الذي شهد ولادة قصصي الأولى، وجدت صعوبة في كتابة قصص تنتمي إلى ذلك المكان وأنا بعيد منه، بل إنّ القصص التي كتبتها عن الانتفاضة الأولى وأنا مقيم في المنفى اتّسمت إلى حدّ ما بالتّذهين الذي يصوغ الرّؤى والمشاعر والأمكنة على نحو يفتقر إلى حرارة التّجربة والمعايشة الحيّة؛ لذلك ومن أجل تجاوز هذه المعضلة لجأت إلى كتابة القصّة القصيرة جدا التي لا تحتاج إلى مكان مفصّل، بل تكتفي بجزئيّة من مكان ما لتشكّل وعاء لمادة القصّة وحاضنة لها… وأعتقد أنّ السّرد بوجه عام محتاج إلى تعايش حيّ مع المكان وإلى تفاعل معه ومع تفاصيله، وأذكر هنا كيف أنّ روائيين عربا مرموقين لم يتمكّنوا من الكتابة عن القضيّة الفلسطينيّة بالنّظر إلى بعدهم عن المكان…” ص134- 135

3. في ظلّ وسائل الإعلام بتقنياتها المختلفة لا بدّ من الاستغناء عن السّرد التّسجيليّ، ويشمل هذا كلّ الأدب، يقول: ” لذلك أخذ يتولّد لديّ الإحساس بضرورة الابتعاد عن عن هذا الخارج المليء بالضجيج والصّخب والفوضى والاقتراب من الدّاخل، داخل النّفس البشريّة والأشياء، وما بينها من علاقات متبادلة لرصد انفعالات هذه النّفس البشريّة وهمومها، التي هي ليست في المحصّلة النّهائيّة سوى التجلّي الأعمق لأثر الخارج وتأثيره على الدّاخل، بل هي بشكل أو آخر، شكل ردّ الداخل ومقاومته لكلّ ما يفرضه الخارج من عدوانيّة وبؤس وقمع واغتراب.” ص 63

بل إنّه يرى في هذا السّياق أنّ الأدب ليس لتوثيق الأحداث، يقول: ” وأنا لا أحاول التّوثيق في نصوصي القصصيّة، للتّوثيق شروط أخرى ووسائل أخرى، ومع ذلك فإنّ النّصّ الأدبيّ في مرحلة اجتماعيّة وتاريخيّة معيّنة، قد ينظر إليه في زمن لاحق باعتباره وثيقة أدبيّة تفضح تلك المراحل أو تفصح عنها أو تشير إليها.” ص83

4. الأدب السّاخر هو تعبير مواز لواقع يراد إصلاحه، ويأتي حديثه عن الأدب الساخر في سياق الحديث عن مجموعتيه القصصّيتين: صورة شاكيرا، وابنة خالتي كوندليزا، فما هي نظرته للأدب السّاخر؟

” أصبحت أكثر اهتماما برصد الأثر الدّاخلي الذي تتركه مشكلات الواقع على النّفس البشريّة، دون أن أحرم القارئ من إشارات غير ثقيلة وغير مملّة لبعض جوانب هذه المشكلات، وفي الوقت نفسه تحقيق قدر عال من متعة القراءة التي توفّرها السّخرية التي يبدعها الخيال، الخيال الذي يسعى إلى خلق واقع فنّي مواز قادر على كشف الخلل في الواقع السّائد، ما يستدعي حالة من الاستعداد النّفسيّ لرفضه أو لعدم الرّضى عنه وللتذمّر منه في أقلّ تقدير.” ص81-82

” ليس السّخرية من الآخر والتّهوين من شأنه وحسب بل السّخرية من الذّات كذلك، السّخرية من نواقص الذّات وأخطائها، وذلك لجهة التّخلّص من هذه النواقص والأخطاء، ولخلق حالة جديدة وروح معنويّة تمكّننا من الاستمرار في الصمود فوق أرضنا” ص82

يقول: ” ينبغي التّنويه بأنّ اللّجوء إلى السّخريّة، يتمّ انطلاقا من سرد قصصيّ بعيد من المبالغات الرّنانة والشّعارات المباشرة، بحيث تتحقّق متعة القراءة ويتحقّق في الوقت نفسه هدف إنسانيّ” ص82

5. صورة الفلسطينيّ في الأدب الفلسطينيّ، يجب أن تكون واقعيّة، تصوره إنسانا لا ملاكا، لذا يرى الكاتب من الضّرورة البعد عن الكتابة التي تقصد إثارة عواطف الشّفقة والرثاء واستمطار شآبيب الرحمة، يقول: ” إنّ الإشفاق على الفلسطينيّ بحجّة أنّه منشغل بمقاومة المحتلين وبذلك لا تجوز تعريته ولا كشف نواقضه إنّما يسهم في تزييف صورة الفلسطينيّ، وفي تحويله إلى سوبر ستار أو مثال محنّط بلا روح، الفلسطينيّ المقاوم أو الصّامد على أرضه هو إنسان من حقّه أن يقاوم وأن يصمد ومن حقّه في الوقت نفسه أن يحبّ، وقد ينطوي هذا المقاوم أو هذا الصّامد على مشاعر قد لا تكون منسجمة مع شخصيّته المقاومة أو الصّامدة، لكنّه كائن بشريّ مثل غيره من البشر…” ص 85

6. هل القصّة أو الرّواية فيها شيء من شخصيّة الكاتب؟ يرى محمود شقير ذلك، فيقول: ” أعترف أنّ في كلّ قصّة من قصصي وفي كلّ رواية من رواياتي جزءا منّي، وفي اعتقادي أنّ مثل هذا الأمر ضروريّ لإبداع الكاتب، أيّ كاتب.” لماذا؟ يقول: ” لاستبطان حالة شعوريّة يمكن تعميمها لكي تصبح جزءا من الحصيلة الثقافية والشّعوريّة للمتلقي، … وكذلك تحقيق وظيفة الأدب في نقل التجربة البشريّة وحفظها وتعميمها وإغناء حياة الناس المعنيّين بها.” ص87

القصّة القصيرة جدّا، شروط ومواصفات وإشكاليات:

7. في أثناء حديثه عن مجموعته القصصيّة (طقوس للمرأة الشّرقيّة)، يرى أنّه لا بد أن يتوفّر فيها التقشّف في اللّغة، والتّكثيف، والشّاعريّة، وتعتمد على المفارقات، وتكون النّهايات مدهشة أو صادمة للمتلقّي. ويرى أنّها مثل طلقة الصّيّاد التي تنطلق وتصيب هدفها دون تردّد، ويرى أنّ كثيرا من القصص القصيرة جدّا لكتّاب كثيرين لم تصب الهدف، وإنّما انزلقت إلى الخاطرة الوجدانيّة أو إلى قصيدة النّثر. ويقول فيها أيضا: ” للقصّة القصيرة جدّا شرط أساسيّ، مع جملة شروط أخرى، وهو أن يكون فيها شريط إخباريّ ولو مختصرا إلى أبعد حدّ… ثمّة ضرورة لاختيار المفردات الدّالّة بدقّة متناهية، وثمّة ضرورة لأن تكون اللّغة بسيطة شفّافة، وكلّما كانت اللّغة حسّيّة طالعة من حرارة التّجربة كان ذلك أفضل للقصّة القصيرة جدّا.” ص 101

ويرى الكاتب أنّ ” المشهد الرّاهن للقصّة القصيرة جدّا مطمئن، بالنّظر إلى كثرة الإقبال على كتابتها، مع كثير ممّا يكتب بحاجة إلى بلورة أفضل؛ لتجنّب الوقوع في التّشابه الذي يقود إلى الرّتابة.” ويدعو إلى ” البحث الدّائب عن أساليب جديدة لكتابة القصّة القصيرة جدّا، والاستمرار في التّجريب القصصيّ…” ص 102

8. ما التّطورات التي حصلت على القصّة القصيرة في القرن المنصرم؟ يقول الكاتب: ” من يقرأ قصص زكريا تامر ومحمد زفزاف ومحمد خضير وعديّ مدانات وإبراهيم درغوثي وفؤاد التكرلي ويقارنها بقصص محمود تيمور ومجمود سيف الدين الإيراني التي كتبت في النصف الأول من القرن العشرين أو ما بعد النصف الأول من القرن العشرين بقليل، سيجد فرقا كبيرا في طريقة بناء القصّة وفي أسلوب السّرد فيها وفي اللّغة…” ص102

ويواصل ذكر الفروق : ” انتقلت القصّة من الشّكل الكلاسيكيّ المعروف إلى أشكال متنوّعة تعتمد السّرد الحديث، وتستفيد في أحيان كثيرة من المشهديّة السينمائيّة ومن التّقطيع السّينمائيّ، كما تحوّلت اللّغة في القصّة القصيرة من لغة خبريّة تكتفي بنقل المعنى إلى لغة إيحائيّة محمّلة ببعض اللّمحات الشّعريّة، واستخدمت الضّمائر المختلفة في السّرد، وتمّت الاستفادة من منجزات علم النّفس لاستبطان النّفس البشريّة عبر التّداعي الحرّ، وتنوعت الكتابة القصصيّة من واقعيّة تعبيريّة إلى رمزيّة، ووصلت إلى نوع جديد من الكتابة يتمثّل في كتابة القصّة القصيرة جدا.” ص 103

9. يعلّل الانتشار الواسع للقصّة القصيرة في الوطن العربيّ بسبب كثرة كتّابها، وبسبب كثرة المواقع التي تتطلّبها، الصّحف اليوميّة والأسبوعيّة المجلات الشّهريّة والفصليّة والمواقع الإلكترونيّة. وكذلك وجود كتّاب قصّة في الوطن العربي على قدر عال من الاقتدار والموهبة. ينظر: ص103

10. ويرى ” أنّ المعضلة التي تواجه القصة القصيرة تتمثّل في تجاهل غالبية النّقاد لها، وانصرافهم عنها إلى الرواية” ص 103. ” وكذلك تفضيل دور النّشر للرّواية على المجموعة القصصيّة.

11. لماذا يفضل القارئ الرّواية على القصص القصيرة ؟ يجيب الكاتب: ” لأنّ الرّواية تأخذه إلى عالم شاسع يتكامل بين دفّتي كتاب حيث يستطيع متابعة شخصيّات الرّواية بمتعة إن كانت الرّواية جيدة… فيما تأخذه المجموعة القصصيّة إلى عوالم صغيرة متعدّدة، بعدد القصص التي يقرأها، ويكون مضطرا إلى بناء علاقات مع شخصيّات في كلّ قصّة على حدّة، ما يتطلّب انتباها أكثر وتركيزا يتجدّد مع كلّ قصّة” ص 104، ولكنّ الأستاذ محمود يرى أنّ المجموعة القصصيّة الجيدة قادرة على تجاوز هذا الأمر بـأمور منها: أ. تحويل العوالم الصّغيرة المتعدّدة فيها إلى سبب للمتعة. ب. إيقاع عصرنا السّريع وتكاثر المنابر التي تتطلب القصة القصيرة بسبب حجم صفحاتها المحدود بالمقارنة مع الرواية سيعطي القصة فرصا أكيدة للبقاء والتطوّر. ج. ينبغي على كتّاب القصّة القصيرة وعلى نقّادها أن يسعوا في سبيل فتح آفاق تطويرها الفنّي. ينظر: ص 104

12. كي لا تذهب القصة القصيرة جدا إلى حقل الشّعر أو الخاطرة أو المقالة القصصيّة أو الأمثولة، لا بد أن تتوافر فيها عناصر أهمّها: الحدث القصصيّ، وعنصر السّرد الذي يتشكّل منه الشّريط اللغويّ للقصّة. وهو شريط محدود الكلمات بالغ التّكثيف.

13. إشكاليّات القصّة القصيرة: الأولى التّسمية ( قصّة قصيرة جدا) شكلت أول قيد على هذا اللّون من الكتابة. والإشكاليّة في رأي الكاتب هو: كيف يمكنني أن أصنّف قصّة من عشر صفحات على أنّها قصّة قصيرة جدا؟” ويلحق بهذه التّسمية تسميات أخرى تحمل الإشكاليّة نفسها: القصّة الومضة، القصّة اللقطة، القصّة القصيدة. وأمّا الثانية: محدوديّة الكلمات نفسها، فقد كانت فرصة للمبتدئين أو للمحاولين على غير استعداد أن يلجوا هذا المضمار. فقد هربوا من الانكشاف أو الانفضاح الذي تظهره الكتابة حينما لا تكون محدودة الكلمات. ويختم هذه الإشكاليّة الثانية بقوله: ” إن انكشاف أسرار القصّة القصيرة جدا على هذا النحو المبسط هو الذي شجّع على تكاثر القصص القصيرة جدا بشكل مريع… فسوف تجد كثرة من النماذج التي لا تمتّ بصلة إلى القصّة القصيرة جدّا ولا إلى فنّ الكتابة.” ص109

14. الوحدة الكتابيّة، مصطلح أطلقه الكاتب على أسلوبه الجديد في كتابة القصّة، والذي اعتمده في مجموعته ” احتمالات طفيفة”، ويعترف بأنّ الدّافع لها هو الحرص على عدم الوقوع في التّكرار، يوضّح ذلك قائلا: ” ما فعلته هو أنّني اعتمدت مبدأ الوحدة الكتابية الذي أشار إليه فيصل درّاج واستنجت من ملاحظة حزامة حبايب ضرورة إيجاد صلّة وصل بين القصص حتى لا أشتّت انتباه القارئ وأرهقه بالانتقال من مناخ إلى آخر، ومن حالة نفسيّة إلى أخرى، وحينما تتحقّق صلة الوصل فلا داعي لتقليل عدد القصص؛ لأنّ القارئ سيجد خيطا يشدّه إلى متابعة القراءة”. ص111

15. مستقبل القصّة القصيرة جدا، يردّ محمود شقير على النّقاد الذي وصفوها بأنّها حمّى عابرة، ويرى أنّها آخذة في الرّسوخ وفي التّنوّع مع مرور الزّمن، يقول: ” وهي تتطلّب إصغاء مرهفا لما في داخل النّفس البشريّة من نوازع ورغبات ومراقبة دقيقة لما يجري في حيالة الكائن البشريّ وفي المجتمع أيضا من تقلّبات وأهواء وتراكمات يزداد الإحساس بها والحاجة للتّعبير عنها في شكل مكثّف…” 116

16. هل القارئ جزء من العمل الأدبيّ الذي تقدّمه له؟ هذا ما يجيب عنه محمود شقير عند حديثه عن مجموعته ” طقوس للمرأة الشّرقيّة”، يقول: ” جاءت تعبيرا عن رغبة لديّ في البحث عن شكل فنّيّ فيه اقتصاد في اللّغة ولديه القدرة على البوح بكثير من المشاعر والأحاسيس بأقلّ قدر ممكن من الكلمات، وبوسعه أن يصدم القارئ ويستفزّه ويدفعه إلى المشاركه في بناء العمل الفنّيّ الذي يقوم بقراءته عبر استثارة مخزون الصّور الكامنة لديه، بحيث يبدو هذا العمل كأنّه جزء من الخبرة الحياتيّة للقارئ نفسه، ما يدفعني إلى الشّعور بأنّني أديت المطلوب منّي وهو تحويل القارئ من مجرّد متلقّ سلبيّ إلى مشارك إيجابيّ، ومن ثمّ إدخال أكبر قدر من المتعة والبهجة إلى نفسه في أقصر وقت ممكن.” ص 119

17. هناك علاقة بين القصّة القصيرة والرّواية، ويأتي الكاتب على قول بعض النّقاد أنّ روايته ” فرس العائلة” تنبني فصولها ومشاهدها من وحدات قصصيّة ومن قصص قصيرة جدّا وتتكامل على هيئة سرد روائيّ، فيقول: ” ولست أجد ضيرا في ذلك، بل إنّ فيه شكلا من أشكال التجديد في الكتابة الرّوائيّة كما أعتقد، ففيه استفادة من الجملة المتحرّرة من الزّوائد اللّغويّة ومن الاستعارات التي قد لا تعني أكثر من زخرف لغويّ، وفيه أيضا استفادة من السّخريّة …” ص 133

18. أدب المقاومة لدى الكاتب هو تربية النّفس على رفض الظّلم والإعلاء من قيمة الإنسان، يقول: ” بداية أنا لست ضدّ أدب المقاومة إذا كان مكتوبا بطريقة تأخذ في الاعتبار الشّروط الفنّيّة للعمل الأدبيّ، أمّا إذا كان هذا الأدب يتّخذ من القضيّة الفلسطينيّة متّكأ له ويتّخذ من الشّعارات المباشرة وسيلة لتعبئة القرّاء فأعتقد أنّ مثل هذا الأدب قد تكون له وظيفة تحريضيّة مؤقّتة، ولكنّه لن يقدّم أيّة خدمة بعيدة المدى للقضيّة، ولن يسهم في ترقية الوجدان ولا في تقديم الصّورة التي ينبغي أن تقدّم بها.” ص167 ويقول أيضا: ” فإنّني أميل إلى توسيع أدب المقاومة بحيث لا يقتصر على الأعمال الأدبيّة التي تعلي من شأن الكفاح المسلّح، ليشمل أيّ عمل أدبيّ يسهم في تربية وجدان النّاس على رفض الظّلم، والانحياز إلى كلّ ما من شأنه أن يرفع من قيمة الإنسان ويساعد في تعزيز كرامته.” ص 169

19. أمّا الأدب الملتزم، وهو أعمّ من أدب المقاومة، فيرى الكاتب أنّه من الخطأ حصره في التزام التّعبير عن هموم الوطن وهموم المظلومين فيكون المضمون مقدّما على الشّكل الفنّيّ، فيرى الكاتب أنّ العمل المبدع هو ما يعبّر عن ذات كاتبه أولا، يقول: ” من أبسط أسس الإبداع أن يتمثّل المبدع العالم الخارجيّ ثمّ يُدخل مادّته التي ينوي الاشتغال عليها إلى مصهر الذّات، حيث تختمر هذه المادّة في هذا المصهر ثمّ تتلوّن بلون الذّات الكاتبة ثمّ تخرج مادّة إبداعيّة جديدة، لا تتطابق بالضّرورة مع المادّة الخامّ التي انجلبت منها.” ص170-171. والحقّ أنّ هذا الرّأي وهذه النّظرة هي تعبير صادق وعميق عن حقيقة الأدب نثرا كان أم شعرا، وهو ملموس في اختلاف الأدباء والشّعراء وتباينهم في تناول القضيّة الواحدة، فلكلّ واحد مصهره.

ويجمل رأيه في هذا الشّأن، أقصد في أثر الأدب المقاوم والملتزم، بقوله: ” للأدب دور في الحياة لكنّه لا يظهر مباشرة، فهو قادر على ترقية الوجدان وصقل النّفس البشريّة، وهذا الدّور لا يتحقّق إلا ببطء وعبر تربية طويلة.” ص171، وأرى أنّ هذا ينطبق على فنون النّثر أكثر من انطباقه على الفنّ الشّعريّ، فالشّعر عبر تاريخه مشهود له بالأثر الآني والمباشر في المتلقّي، والشواهد من تاريخ العرب على هذا مستفيضة.

وختامًا، لا أدعي أنّني وقفت على كلّ ما جاء في الكتاب من أراء ونظرات نقديّة جليلة، فهناك بين السّطور وفي ثنايا هذه السّيرة الأدبيّة اللافتة كثير من الآراء الجديرة بالوقوف عليها ومناقشتها. وبشكل عامّ أرى في كتاب السّيرة هذا تجديدا يضاف إلى فنّ السّيرة، فلا يقف عند أن يكتب الأديب عن نفسه ويسرد إبداعته، بل تعدّاها إلى مضامين وقضايا نقديّة وأدبيّة، أتى عليها في أسلوب روائيّ ماتع.

24/ 3/2024