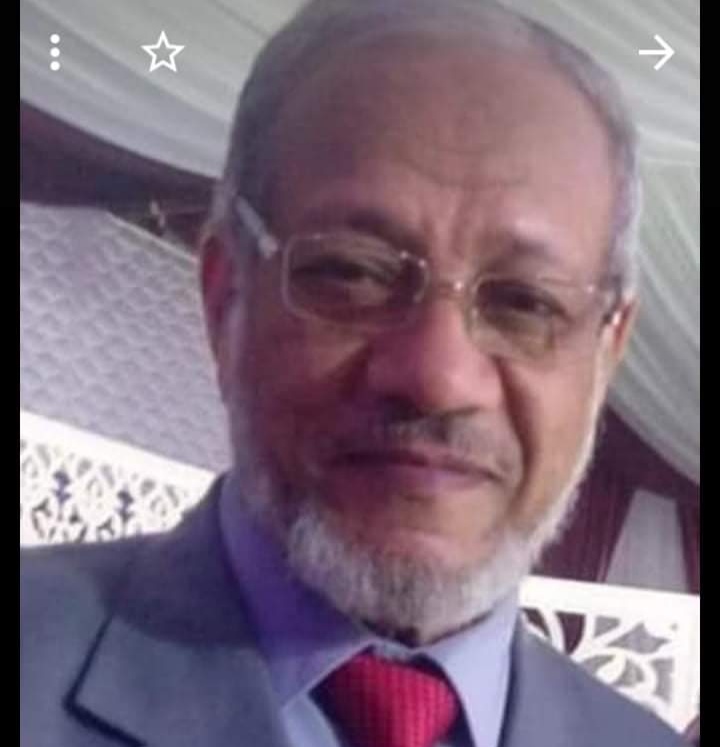

تلميذان في حضرة القرآن وحفلة للشيخ إسماعيل خفاجي في السماء

محمد عبد العظيم و عبد الوهاب شعبان

أمَّا قبلُ

الآن تبكيك ساحات التحفيظ وحلقات التلاوة، ودوي كدوي النحل كان يسمع في أرجاء بيتك آناء الليل وأطراف النهار.. ودموع صبية كان كل ينتظر حظه بين يديك كل صباح، من عطاءات التشجيع والتثريب، والثواب والعقاب.. تنهال هذه الدموع البريئة شافعة لك عند الله خالقها أنك ما كنت يوما إلا أبا ومعلما ومربيا رحيما شفوقا.. تكاد تذهب نفسك عليهم حبا وحرصا، وتبذل حشاشة روحك لهم ، عسى أن يخرج من أصلابهم من يحمل راية القرآن (يتعلمه ويعلمه)..

تبكيك هذه الجدران التي انقطع حبل بينها وبين السماء ــ عسى الله ألا ينقطع ــ وسنين قاربت على الخمسين أفنيت معظمها بين التدريس والتحفيظ والتلاوة.. والحلقات والمسابقات، والدعوة إلى القرآن وبه.. وأجيالا منذ عهد السبعينيات من القرن العشرين وحتى الآن، ما منهم من أحد إلا ولك عليه يد، قد علمته علما، أو علمت له ولدا أو أقرأته القرآن ، أو دللته على خير.

إن كان يغبط أحد على عمل قدم بين يديه، أو عمر أفناه.. فلا شك أنه هذا الرجل الذي نذر أكثر من خمسين عاما يعلم الناس العلم أولا ثم القرآن ثانيا.. فما تجد من أحد في بلادنا منذ السبعينات حتى يومنا هذا إلا كان لهذا الرجل عليه يدا بيضاء تطوق عنقه ..

لا نزكي على الله أحدا .. وكل أمره مفوض إلى خالقه هو أعلم به، ولكن لزاما أن نقول للمحسن أن قد أحسن وللمسيء أن قد أساء، ولا خير فينا إن لم نفعل.. وما عرفنا الرجل إلا موفور العزم، موصول الشباب، دؤوب العمل؛ حتى مع تقدم سنه وضعف صحته ووهن قوته، إلا أن روح القرآن كانت مدادا ساريا لقلبه، وردءا لعزمه، ودعما لنفسه.. فلم يفتّر المرض له نشاطا، ولم يوهن له عزما.

فاللهم اجعل كتابك لها مؤنسا وشفيعا، وصاحبا في الآخرة كما لزم صحبته في الدنيا، وأنزل رحماتك عليه تترى .. فإن القرآن لا يضيع أهله أبدا..

أمَّا بعد

بوسعك الآن أيها الشيخ المتيم أن تطفئ لهب الشوق إلى النعيم، والسكينة، عند هذه النقطة التي صرت فيها يقينًا، ونحن ظنون تكشَّفت كواليس الرحلة المراوحة بين البلاء، والعطاء، وقد خطت يمينك – على مقربة من السماء- أمنيات اللقاء.

ويسعنا على حين فراق تأمل الحالة على شموليتها، أسرةٌ طيبة غرس فيها الحب خالصًا، فأثمر، وتنامى، زوجة على قدر الوفاء، وهي فرع الجذر الودود، الوقور، لم تخذل سكينة بيتها، ولا رواقه، أنبتت سنبلتين تلقفتهما عناية الله، ورعايتك، فاحتمل القدر نبتًا قرآنيًا مباركًا، منهما الوعد، وإليك البشارة.

لذلك، وبعيدًا عن تحلق الطيبين حول أعوام أمضيتها في تحفيظ القرآن، لا يمكن للحكاية أن تحدث أثرًا إلا بنظرة رأسية على أسرة أسست على الحب، بناؤك الذي لم يفرض فيه الشيخ عبد الفتاح جمعان ثماني حجج، وأتممتها أنت عشرًا من عندك، وهو على مدار الرحلة لم يشق عليك.

ذات مساء، وبعد أن حطت رحال الزوجة عند بيت الله الحرام، قرأت في سطورك أبلغ معان الهوى العذري الغض الرشيق، شوق على شوق تأملته، وفي خاطري تثور دهشة السنوات، كيف هذا الحب أمسى لهبًا في صدر إسماعيل خفاجي؟..

ولم تتوقف دروس العشق اليومي حتى عودة الحجيج، وفهمت وحدي دون حاجة لأسئلة معنى البركة التي تكتنف بيوت الطيبين، ورأيت حيث يبصر الشعراء سحائب الرضا، والونس، وهي تنبسط على فناء الدار العامر بكتاب الله آناء الليل، وطول النهار.

يا أيها الشيخ، وقد ألهمك ربك على فراش المرض كتابة خواطر لقاء الأحبة، وبعث الدفء في كلماتك بشائر، وظلالًا للمحبين، كنت دليلًا في هذه كما أمضيت رحلتك، وضمنت رسائلك بلاغة المقصد، من عاش محبًا يرحل محبوبًا، والجنازات دلالات.

الحزن هذه المرة فاق أثره بلاغته، واستقر الصمت، والتدبر، داعيًا أجيال لا وجدان لها إلى تأمل البيوت المفعمة بالوجد، ورقة القلوب، وفاتحًا نوافذ العبرة على مصراعيها: إن أسرة لا يحدث القرآن فيها أثره رقةً، وحبًا، وسكينة، هي بالقطع لا قيمة لها، ولا ذكرى.

ونحو هذا، يا طيب الذكر، وأنت في مقام قرآني عند مليك مقتدر، بقي الأثر، نقصه على أبنائنا، وزوجاتنا، ونجمله في بلاغة قرآنية تليق برحلتك “أسرةٌ طيبة، ورب غفور”.