د. يوسف حطّيني

قسم اللغة العربية وآدابها ـ جامعة الإمارات

(1)

ولدت الرحلة في الأدب العربيمع الإنسان العربي ذاته، ورافقته في عصوره الأولى، بوصفها خيار الضرورة للبحث عن الكلأ والمرعى؛ وبرزت في قصيدته الجاهلية، وما بعدها؛ حيث صور الأديب (الشاعر غالباً) صعوبات الرحلة وويلاتها وآلامها، قبل أن تصبحالرحلات غاية، لا وسيلة، وقبل أن تتحول، بمرور الزمن، إلى خيار يتخذ شكلين رئيسيين:

- رحلات علمية وسياحية تجوب عالم الشرق والغرب، ومنها على نحو ما رأينا في رحلة الإدريسي الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي، وترك كتابه الشهير “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، ورحلة ابن بطوطة الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي، وترك لنا كتاب (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”.

- ورحلات خاصة سمّيت بالرحلات الحجازية، وهي الرحلات التي قام بها الرحالة من بلدانهم تجاه أرض الحجاز للقيام بفريضة الحج، وهي كثيرة، ومنها: “رحلة المنى والمنّة” لابن طوير الجنّة التي قام بها في القرن التاسع عشر الميلادي. وغنيّ عن القول أن هناك رحلات جابت الشرق والغرب، وجعلت زيارة الحجاز جزءاً من خطّ سيرها.

ولا نريد أن نفصّل كثيراً في تتبع التطور الذي نال الرحلات العلمية إلى أوروبا، وبشكل خاص ابتداء من القرن التاسع عشر؛ حيث أرسل محمد علي باشا بعثات علمية إلى إيطاليا وإنكلترا وفرنسا والنمسا لدراسة الطب والهندسة والفنون.بيد أننا نريد من هذه المقدمة أن نؤكد قِدَمَ موضوع الرحلة، وتدرّج التنوّع في موضوعاتها، وأن نبديَ ملاحظة مهمة حول ذكوريّة السرد الرحلي، على ندرة اختراقات أنثوية، تجلّت أبرز إرهاصاتها مع الهولندية ماريا تير متلين، في كتابها “اثنتا عشرة سنة من الاستعباد، رحلة أسيرة هولندية في بلاد المغرب”، بالإضافة إلى غربيّات زُرْنَ الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر إبّان الحملات الاستعمارية، قبل أن يصطبغ السرد الرحلي العربي بهوية شهرزادية، إثر عصر تطور المواصلات، ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين؛ إذ صار السفر خياراً سهلاً ومريحاً للمرأة، يجمع المتعة والفائدة، ويثير حفيظة الكتابة لدى عدد غير قليل من النساء، ليتركوا مشاهداتهنّ ومشاعرهن للقارئ في مدونات سردية تنوعت موضوعاتها وأساليبها ومستوياتها، على نحو ما نجد عند الكاتبة العراقية لطيفة الدليمي التي دوّنت مشاهداتها في كتاب “مدني وأهوائي ـ جولات في مدن العالم”.

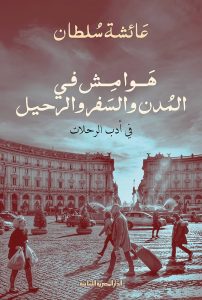

سوف نحاول في هذا المقال الوقوف على نموذج من المدونات السردية الرحلية التي دونتها كاتبات إماراتيات، وهو كتاب بعنوان “هوامش في المدن والسفر والرحيل” لعائشة سلطان، وربما كان من المناسب أن نشير قبل البدء إلى أن هناك مجموعة أخرى من كتاب الإمارات، رجالاً ونساءً، قدّموا مدونات سردية رحلية، يمكن أن نشير إلى بعضها؛ حيث قدّم محمّد المرّ للقارئ العربي كتاباً بعنوان “حول العالم في 22 يوماً”، وقدّم عبد العزيز مسلّم كتاب “مدائن الريح”، وقدّم عبد الله محمد السعدي كتاباً سمّاه”مغيندا” التي تعني الغداء، وقدّم طلال سالم “إماراتي في نيجيريا”، ومحمد المرزوقي “إماراتي في الرياض”، وقدّمت وديان سمحان كتاباً بعنوان “جواز سفر مستعمل جداً”، فيما قدّمت مريم البلوشي “سفر الذاكرة”، إضافة إلى كتب أخرى في هذا السياق.

(2)

يأتي كتاب عائشة سلطان “هوامش في المدن والسفر والرحيل” الصادر عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة، عام 2021، في سياقه التاريخي والاجتماعي بعد إسهامات إماراتية عامة، وإسهامات نسوية خاصة في السرد الرحلي، ولعلّ أوّل ما يلفت النظر فيه تركيزه على المدن، ابتداء من مدينة الولادة والنشأة: دبيّ، وهذا ما يسوّغ العنوان، وعتبات النص الأخرى التي تبدأ باقتباس عن المدن للروائي التركي أورهانباموق الذي يقول:”الكتابة عن المدن تعدّ حفظاً للذاكرة، فالمكان يسجل نفسه في ذكرياتنا وفقاً لأحاسيسنا، وحين ندمّر تفاصيله: البيوت، الأشجار، الأسوار، الأسواق.. فإننا نفقد فهرس ذاكرتنا، لأن فقدان المكان هو فقدان للذاكرة”، ص5.

وباستثناء بعض المقدمات والخواتيم التي تتحدث عن حرية الطفولة والحكمة والسفر، فإنّ الكتاب يتوغل في المدن شرقاً وغرباً، بعد أن يعرّج على دبيّ، ملهى الطفولة وملعب الصبا، ففيسياقات الكتاب الإطارية تبرز الكاتبة شغفها بتلقائية الطفولة التي يُحرم منها الكبار؛ إذ إنّ الكبار”يعانون كثيراً، وهُمْ يعدّون دقات قلوبهم، ويحسبون تكاليف تلقائيتهم، لأنهم مكبّلون بقيود الحذر”، ص10،كما تبرز شغفها أيضاً بالحكمة التي “تسرق غوايات القلب، لتمنحها للعقل”، ص9، جادة في البحث عنها بين دهاليز المدن التي تشبه النساء، تلك المدن التي “لا تغيّر مزاجها من أجل أحد”، ص138.

وقبل أن تتقصى عائشة سلطان هويات المدن البعيدة، فإنّها تضع رأسَ شهرزاد على وسادة دبي في الثلاثينيات؛ حيث تعصف الأزمة الاقتصادية الكبرى بمصائر الناس “إلى درجة أن كثيرين ماتوا من الجوع”، ص21، وهي تصف فريج عيال ناصر الذي سكنته العائلة في الخمسينيات، مثلما تصف مجلس خليفة بن ناصر الذي كان واحداً من أشهر رجالات الفريج:”كان مجلسه مكاناً لتجمّع الرجال يومياً طيلة شهر رمضان، يجتمعون للإفطار في مجلسه، فقد كان الوحيد الذي يمتلك مجلساً كبيراً”، ص26.

غير أن دبيّ الطفلة تكبر، وتكسر البنتُ فيها فكرةَ اختبائها في المنزل، وتتسع أحلامها، وأحلام مدينتها معها، فتناطح السحاب، غير أنّها تبقى في نظر العاشقة: “الإقامة والمعيشة والحياة والذكريات والطفولة والعائلة وأصدقاء العمر والمدرسة الأولى ومرابع اللهو وسور المدينة الوهمي القديم، دبي هذا كله وأكثر بكثير”، ص18. هكذا ترى الساردة دبي بعيون العشق، طفلةً لا تكبر برغم زحامها. وهي لا تلومها على ذلك الزحام لأنها لا تخترعه بنفسها، ولكنّ “الناس يريدون أن يحصلوا على كلّ التفاح مرّة واحدة”، ص17.

حكائياً، تبدو دبي مليئة بنماذج شخصيات مثيرة، على نحو ما نجد في السياقات السردية الحكائية، فهي لا تخلو من مجنونٍ ورجلٍ نوراني وامرأة مميزة، يشغلون بال الناس، وأحاديث أمسياتهم. في دبيّ تقرأ عن مريم التي تضعكَ في عمق قلبها، وتسكب بهجتها في روحك، و”تقول لك أخبار المدينة وأخبار الناس، وماذا قال أبو عمر في البث المباشر وأبو راشد في إذاعة عجمان، تعرف حكايات تقاعد الشباب، تعرف الفرق بين الشغالات الإثيوبيات والفلبينيات، وإن كانت تفضلها سيلانية، وتضحكك بقصص المشاجرات التي تشتعل بينهن”، ص37. ولا يستطيع المرء أن ينسى هذا النموذج حين يقارنه بنموذج العجوز البريطانيةالتي ساكنتها المؤلّفة في كامبردج في أثناء إكمال دراستها العليا؛ فهي “تختلف عنّا في تقبّلها للحياة، وعدم تبرّمها من كلّ شيء، رغم سنواتها الكثيرة”، ص41، وهي تركب دراجتها الهوائية، كصبية في الخامسة عشرة، ص42.

إلى جانب مريم تنهض نماذج أخرى لا تخلو منها المدينة الأثيرة لدى الكاتبة،من مثل نموذجي الأم والأب اللذين يستحقان النمذجة لاشتراكهما في كثير من الصفات مع عديد الآباء والأمهات: “يسبح أبي مع أفكار لا نهاية لها، وهو ينصت متبتّلاً في حضرة صوت الست “أم كلثوم”، لا يهم أمي أي شيء في ليالي الصيف أكثر من تحريك المروحة اليدوية، لتؤمن لي ولإخوتي الصغار شيئاً من الهواء البارد كي ننام”، ص ص11ـ12.وربما يرحل الكبار، ويظل النموذج، وربما تتغير الأبنية والشوارع، ولا تتغير دبيّ في خيال الكاتبة، لأن البحر لا يتغيّر، وكل ما يتوجب علينا هو الاقتراب منه أكثر، لإزالة الحواجز بينه وبين الذاكرة، تقول عائشة: “متى سيشرق البحر في مدينتي كالنهار كل يوم كما كان؟ متى يحقُّ لأمي أن ترى بحرها كل يوم كما كانت تفعل حين كان بيتنا يجاور البحر والأصداف ورمل الشاطئ وقوارب الصيادين”، ص31.

(3)

في ثنايا الكتاب تخرج عائشة سلطان من طفولتها، لتكتب عن متون المدن وهوامشها، عن جغرافية المدن وألقها، مثلما تكتب عن مهمّشيها؛ فنقرأ عن القاهرة وبيروت وإسطنبول وبراغ وبانكوك وميونخ وفينيسيا وفينّا وبرشلونة، ونصادف في زحام المدن “بيروت التي حوّلتها صفقات السياسة، وأحلام الشرق الأوسط الجديد من عاصمة كل اللبنانيين إلى مدينة عادية تعبق بالتجار والمغامرين ووأهل الثراء وبائعي الأوهام”، ص57، مثلما نصادف براغ التي “تجمع مدارس المعمار وفنونها كلها: الحديث والباروكي ومعمار عصر النهضة والقوطي، وكل ما تركه ملوكها البوهيميون من فنون وثقافات وكنائس وجامعات وجسور وقصور وأبراج”، ص67، وننعم مع القارئ بأريج مدينة بروكسيل الهادئة المسالمة التي تغدو مدينة من ورد في “موسم مشاهدة سجادة الزهور أمام قاعة مبنى بلدية المدينة”، ص107، كما ننعم بمشاهد فينسيا/ البندقية التي لا بداية فيها لليابسة ولا نهاية للماء، كما تقول الكاتبة، “حيث تبتل أقدامك طيلة الوقت أكثر مما تستقر على الأرض”، ص109.

تمتد عين الساردة الرائية لتتقصى تأثيث الجغرافية التي عاينتها، فتحدثنا عن المساجد والمقاهي والمتاحف والأسواق، وها هو ذا مسجد السلطان أحمد في إسطنبوليلوح “بقببه الكثيرة الرمادية اللون، ومآذنه الشاهقة”، ص78،وها هو ذا سوق المباركية في الكويت؛ حيث “ستجد نفسك تدخل متاهة بلا نهاية من الممرات والدهاليز والدكاكين والبضائع من كل صنف (…) تشعر وأنت تقلب البضائع بأنك تمرّ بكلّ دول العالم”، ص66؛ فإذا أردت المتاحف ذهبتَ مع عائشة سلطان إلى القاهرة الأليفة، حيث يمشي المرء “في المكان كمن يأتي إليه للمرة الألف”، ص47، وحيث المتحف المصري، وتنوّعُ مفردات الحضارة الفرعونية، و”دقة الصنعة والزخرفة وتوظيف الموارد المتاحة في إنتاج التماثيل والمجسمات”، ص52.

وإذا أردت المقاهي فغير بعيدة عنك “قهوة الفيشاوي” في حي الحسين القاهري، تلك القهوة (المقهى) التي كان يجلس فيها المشاهير تدهش الساردة الزائرة ببساطتها: “كان المقهى بسيطاً جداً أكثر مما يمكن أن نتصور، وخالياً من أي ملمح من ملامح الفخامة، مع ذلك فأنت تشعر بروح حلوة تجتاجك، وأنت تجلس في هذا المقهى، أنت القادم من بلدان الحداثة والمباني العملاقة والبراقة”، ص47، وفي جارة الوادي/ زحلة تتأمل الكاتبة ضفاف نهرِ البردوني، حيث تصطف المقاهي، وحيث يقوم عند مدخل فندق عرابي تمثال نصفي لمحمد عبد الوهاب، وقد نُقش عليه البيتان الشهيران: يا جارة الوادي (…)، وبجواره تمثال نصفي آخر لأمير الشعراء شوقي، ص ص61ـ62.

هكذا تأخذ المقاهي بعداً ثقافياً، ويغدو الأدب والأدباء مؤثِّثين لها، تُؤثَّث مقاهي القاهرة بنجيب محفوظ، وتُؤثَّثُ مقاهي زحلة بأمير الشعراء، وموسيقار الأجيال، بينما يُؤثَّث مقهى في براغ بشاعر العرب محمد مهدي الجواهري، بالإضافة إلى أسماء أخرى لامعة في سماء الأدب. تصف عائشة مقهى “سلافيا” في براغ قائلة: “مقهى سلافيا الذي اعتاد الشاعر العراقي الجواهري الجلوس فيه يومياً أثناء إقامته في براغ يطل على نهر الفالتافا وقلعة براغ، وقد تردد عليه كافكاوريلكه الشاعر الألماني الشهير المولود بمدينة براغ، كما تردد على نفس المقهى بابلو نيرودا وناظم حكمت”، ص70.

(4)

ومثلما تبدو المقاهي القديمة إرثاً ثقافياً، فإن كل مفردة من مفردات الجغرافيا التي تمرّ بها الساردةالرحلية تصبح منجماً للبحث عن ارتباط ثقافي أو اجتماعي أو سياسي، فإذا دخلتَ القاهرة القديمة “تشعر وكأنك ترى قوافل الفاتحين والخلفاء والمماليك وجيوش قطز القادمة من انتصار عين جالوت”، ص48، وإذا زرتَ بيروت فستشعر أنها “ليست (ست الدنيا) كما عشقها نزار، ولبنان ليس الذي هو في الذاكرة كما غنته فيروز، تحوّل إلى سيدة ثرثارة تجادل بسبب وبلا سبب، لبنان الذي يغتال أبناءه تحت شمس الظهيرة”، ص58.

ولا يختلف الأمر كثيراً حين تتخذ الرحلة اتجاهها نحو الشرق أو الغرب، فقد شهدت الكاتبة عام 1979 بعضاً من مظاهر باكستان، حيث كانت “هائجة بالمظاهرات والصدامت الدامية بين السلطة والشارع”، ص12، ووقفت بعد عقد من الزمن أمام تمثال إبراهام لنكولن، ورأت كيف ينظر الأمريكان السود إليه: “وقفتُ طويلاً أمام مسلة واشنطن الشهيرة الني تشكل مع البيت الأبيض ونصب لنكولن امتداداً مستقيماً لا يتسق مع سياسة الولايات المتحدة غير المستقيمة”، ص13.

ويأخذ السرد الرحلي عند عائشة سلطان منحى اجتماعياً يتابع عادات الشعوب وتقاليدها في الشرق والغرب، فتتحدث عن الشخصية المصرية والألمانية والتايلاندية، وغيرها؛ فالشخصية المصرية تمتاز بميلها للنكتة، والسخرية؛ وهذا الميل إلى “مواجهة تعقيدات الحياة بالسخرية هو شكل واع من أشكال مقاومة البؤس”، ص53، بينما تشير إلى أنّ الشعب الألماني هو “شعب كثير العمل، قليل الضحك والابتسام، شعب كرّس جل وقته للعمل”، ص14، وترى الألماني الذي لم يعتد الضحك شخصاً “صارم الملامح والسلوك، ينظر إلى البهجة بطريقته، إجازة في مكان راق، طعام فاخر، نبيذ معتّق، وسيارة فاخرة، بينما يعيش الفرنسي بهجته بتفاصيل مختلفة، وربما نزقة، بينما لا يكف الإيطالي عن الضحك وتناول أصناف شتى من الطعام الإيطالي اللذيذ بصحبة عدد كبير من الأصدقاء”، ص104.

فإذا اتجهنا شرقاً نحو بانكوك وجدنا حياة أكثر بساطة وصخباً، وأقلّ صرامة ومعيارية، فـ “لا تستغرب إذا رأيت خياطاً بكامل أدوات محل الخياطة يمارس مهنته على الرصيف، طاولة عليها ماكينة الخياطة وكرسي يجلس عليه، وطاولة خشبية خلف ظهره، وقد راكم عليها طلبات الزبائن”، ص86. وأمّا عن طقوس هؤلاء وعباداتهم فحدّث ولا حرج، وانظر إلى شوارع بانكوك، لتعرف “صلة المدينة بأشهر آلهة الشرق الأقصى (بوذا)، فتمثاله يتوزع في كل شارع وركن وأمام أشهر المقاهي وفي بهو أفخم الفنادق، مزركشاً بكل ألوان الطيف”، ص84، والناس مؤمنون إيماناً غيبياً تاماً بآلهتهم، ويسعون إلى نيل بركاته. وهذا مشهد تنقله الكاتبة من تلك المدينة: “في محل بيع التحف سألت رجلاً كان يحمل الأطعمة إلى حيث التمثال: لماذا يفعل ذلك. قال لي: إن هذه الأطعمة توضع للإله (بوذا)، حين سألته ماذا يفعل بها بوذا؟ قال: تأخذها روحه في المساء”، ص88.

ولم تهمل الكاتبة/ الساردة في تجوالها الذي غلب عليه التقصّي المدينيّ الطابعَ الثقافي للمدن التي زارتها، بدءاً من المقاهي التي أشرنا إليها، مروراً بالمدن العربية والأوروبية وإحالاتها الثقافية، وكيف لا يكون ذلك، وقد افتتحت الفصل المسمّى “في السفر” بشطر خالدٍ لأبي الطيب المتنبي: “على قلق كأن الريح تحتي”، ص9، وتحدّثت في سياقات أخرى عن لوركا والجواهري ونجيب محفوظ وريلكه، ومدام كوري، وأشارت حين وصلت إلى مدينة فيرونا الإيطالية إلى أنّ شرفة جولييت تبدو”عالية جداً على عاشق في الثامنة عشرة حتى يتمكن من الحديث مع حبيبته، وربما بسبب هذا العلو الشاهق اكتفى روميو بالعزف، واكتفت جولييت بالأحلام، وحينما يئسا انتحرا عشقاً”، ص115، ونظرت في فينيسيا إلى قصر نابليون الذي”لا يزال ماثلاً يلوح من بعيد، وموتسارت سكنَ المدينة وأسكنها موسيقاه الحالمة، وكازانوفا نثر فيها نبض قلبه ومغامراته”، ص110.

كما أنّ ثمة إشارات ثقافية أخرى نلمسها في المدن العربية، فقد أشارت الكاتبة حين تحدثت عن الإسكندرية إلى حكاية هيباتيا التي ذكرها يوسف زيدان في روايته عزازيل، وقال عنها كارل ساغان مؤلف كتاب الكون: “إن هيباتيا هي آخر بريق لشعاع العلم من جامعة الإسكندرية القديمة”، ص54. لقد كانت فيلسوفة مصرية وأستاذة رياضيات في جامعة الإسكندرية القديمة، حكم عليها الكهنة بالموت حرقاً، وقد جاء ذكرها مرتبطاً بالإسكندرية في كتاب الأستاذة عائشة سلطان، ليؤكد ارتباط الأمكنة بالثقافة، وهو ما يجعل كتابها ليس سرداً رحلياً للمشاهدات فحسب، بل هو غوص في متون المدن وهوامشها الاجتماعية والثقافية.