بيدرو مارتينث مونتابيث المستعرب الذي كان عربيًا لا مستعربًا

بقلم: د. خالد سالم

سمحت لي ظروف الدراسة والعمل بالاقتراب من دنيا الاستعراب في إسبانيا، ما جعلني أشعر باختفاء المسافات بيني وبين كثيرين من أعضائه، إذ كنا نتكلم لغة شبه موحدة أمام القضايا العربية التي كانت تتدفق على الساحة طوال سني إقامتي في إسبانيا. بيد أن أحدهم احتل رأس قائمة الذين جذبوني إليهم منذ أن وطأت قدماي أرض جامعة مدريد أوتوما التي كان يرأسها، وهو بيدرو مارتينث مونتابيث المستعرب العظيم الذي لجأت إليه في أيامي الأولى كونه رئيس الجامعة ومحبًا لأرض الكنانة التي عاش فيها سنوات وأتقن لهجة أهلها وفهم روحهم. توطدت علاقتي الإنسانية والأكاديمية به منذ أن تعرفت إليه في مكتبه إلى أن ترجل إلى السماء فكان رحيله مؤلمًا فوق ما كنت أتصور.

تربع بدرو على عرش الاستعراب الإسباني المعاصر عقودًا، ليصبح اسمه علامة فارقة في تاريخ هذا الفرع من المعرفة الإنسانية، ويحتل مكانه بين عظامه وعلى رأسهم القس آسين بلاثيوس صاحب مأثرة اكتشاف تأثير الإسلام في ملحمة دانتي، الكوميديا الإلهية. وإذا كان لبدرو مأثرة فإنها تكمن في تأسيسه الاستعراب الإسباني المعاصر، بعد أن كان هذا الفرع المعرفي مقصورًا على الحقبة الأندلسية، وكأن العالم العربي بزخمه الأدبي والسياسي والاجتماعي لا وجود له.

حري أن نشير إلى أن الاستشراق عمومًا مرتبط في المِخْيال العربي والإسلامي بالاستخبارات والتآمر الغربي، لما لهذا الاختصاص المعرفي من صلة وثيقة بهما خلال فترات تطوره. فعندما نسمع كلمة استشراق أو استعراب تنتابنا ريبة لا إرادية من هذه الرافدة البحثية والمعرفية، إذ كان ولا يزال بعضها يمهد الطريق أمام نشر النفوذ الغربي وامتداده واستمراره في الشرق كله. إلا أن الشبهات التي تحوم حول الاستعراب الإسباني أقل من غيره.

وإذا كانت الأندلس ظاهرة فريدة في تاريخ البشرية فإن الاستعراب الإسباني يمثل ظاهرة غريبة أخرى بين حركات الاستشراق الغربية، إذ لم يخرج من رحم الاستعمار وتعبيد دروبه للسيطرة على العالمين العربي والإسلامي. وباستثناء حالتين معروفتين، من القرن التاسع عشر، فإن المستعربين الإسبان تاريخيًا انكبوا على البحث والتنقيب في التراث المشترك بيننا، الأندلس، زمردة تاج الحضارة الإنسانية.

يطلق على الاستشراق في إسبانيا مسمى الاستعراب، نظرًا لانكفائه في بحوثه ودراساته على المنتج العربي دون الإسلامي، على الأقل حتى الولوج في القرن الحادي والعشرين إذ امتد ليشمل بعض بقاع العالم الإسلامي مع انفراج اهتمام الدوائر الرسمية بإلغاء المعهد الإسباني العربي للثقافة وتحويله إلى معهد التعاون مع العالم العربي ثم دمجه في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في نهاية القرن العشرين، بعد أن ظل يضطلع بدور ثقافي كبير منذ تأسيسه في خمسينات القرن، بعد المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد بقليل.

لا شك أن مصالح الدول تطغى على كل شيء وإن خالفت الأعراف الأكاديمية، ومن السذاجة أن نفكر أننا نتعامل مع مقرأة قرآن أو حسينية أو زاوية مغاربية، لكن المشكلة تكمن في أن يرتدي المستشرق أو المستعرب رداءً جامعيًا ثم يضطلع بدور استخباراتي، فلكلٍ دوره، للأستاذ الجامعي خط وللمخبر مسار آخر، كلاهما متوازيان بحثًا عن المعرفة، لكنهما لايلتقيان.وهناك حالات مخالفة في المشرق والمغرب، وبعض من جمع بين الخطين كانت له مملكته رغم وصوله تقدمه في العمر. الحالات عديدة وبعضها معروف على ضفتي البحر المتوسط. إلا أن الذين آثروا المعرفة، دون الولوج في عالم البالوعات، كثيرون ومعروفون.

وحول هذه المعضلة، أي اقتران الاستشراق في بعض الفترات بالإمبريالية أو اتهامه بالتحالف مع الحركات الاستعمارية الغربية، وما إذا كان ينسحبعلى الاستعراب الإسباني، ينفي المستعرب والمترجم فدريكوأربوس، تلميذ بدرو، هذه الصفة عن الاستعراب الإسباني المعاصر بقوله:”على الأقل منذ الثلث الأول من القرن العشرين، فمنذ نشأة الدراسات العربية والاستشراقية في إسبانيا في القرن الثامن عشر، كانت لها علاقة إلى حد ما بسياسة الملك كارلوس الثالث تجاه شمال إفريقيا وتجاه المستعمرات الإسبانية القديمة في المحيط الهادئ. كذلك في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين خلال الحماية الإسبانية في المغرب، لأن أغلبية اهتمامات الاستعراب الإسباني آنذاك كانت تنحصر في الأندلس أو في المغرب. لكن في الواقع اتبعت هذه الدراسات مسارًا تاريخيًا لا يمكن الجزم بأنه كان متأثرًا بالسياسة الملكية منذ قيام الجمهورية الإسبانية في ثلاثينيات القرن العشرين وبعدها منذ الأربعينات نجد أن الاستعراب الإسباني يعتمد أساسًا على البحث والدراسة ويبعد كل البعد عن الحركة الاستعمارية”.

ظل الاستعراب الإسباني حبيس الحقبة الأندلسية، الأكثر ثراءً واثارة للجدل بين ضفتي البحر المتوسط، ثم غُرست بذرة تحرره في عشرينات القرن العشرين عندما وصل إلى القاهرة مستعرب شاب سنتئذ هو إميليو غارثيا غوميث ليدرس العربية فتعرف إلى بعض رموز الثقافة المصرية حينئذ، من بينهم الدكتور طه حسين وأحمد زكي باشا الذي فتح له خزائن مكتبته وساعده في ترجمة قصائد من الشعر الأندلسي أصدرها لاحقًا في كتاب “قصائد عربية أندلسية” الذي كان له تأثيره على جيل كامل من شعراء إسبانيا، هو جيل 27، وكان بين أعضائه فدريكو غارثيا لوركا ورفائيل ألبرت يوبيثنتي أليكساندري، حائز نوبل الآداب عام 1977. ثم ألحق كتابه هذا بترجمات من الأدب العربي المعاصر، كان أبرزها “يوميات نائب في الأرياف” لتوفيق الحكيم و”الأيام” لطه حسين، فكانا فاتحة طريق ترجمة الأدب العربي المعاصر. فتحت ترجمات غارثيا غوميث هذه أعين طلابه على وجود أدب معاصر لدى العرب ولا يقتصر نتاجهم على الحقبة الأندلسية، فسار بعضهم على خطاه بدءًا بالدراسة في القاهرة وزيارة عواصم عربية أخرى، وبرز بينهم المستعرب الأبرز بدرو مارتينيثمونتابيث، وواضع القواميس فدريكوكورينتي.

كانت تلك الزيارة نتائجها نقطة مضيئة فتحت أعين تلاميذ إميليو غارثيا غوميث على المشرق العربي، وكان على رأسهم بدرو مارتينيثمونتابيث، آخر القامات السامقة في عالم الاستعراب الإسباني الذي ترجل إلى السماء في الرابع عشر من فبراير 2023.

وضع بدرو، بذرة هذه المدرسة الحديثة فنمت وكبرت وصار لها فروع في جامعات ومؤسسات إسبانيا البحثية المتخصصة. ويبدو أنه كان منذ مولده على موعد مع هذا المستقبل، فقد ولد سنة 1933 في قرية تحمل اسمًا عربيًا من أصل فارسي، هي شوذر Jodar، في محافظة خايين، أو جيان العربية في إقليم الأندلس، جنوبي إسبانيا. إضافة إلى هذا فلا يكاد يكون قد درس في إسبانيا في فروع الإنسانيات طالب عربي إلا وعرّج على مكتبه وشخصه واغترف من معارفه وتوجيهات الأكاديمية.

كان مذ تعرفت إليه في مطلع الثمانينيات، قلقًا على العالم العربي وظل هكذا إلى أن رحل عن عالمنا، فهذه البقعة من الجغرافية العالمية لم يتحسن وضعها بل يزداد تدهورًا بأيدي أبنائه وأيادٍ خارجية تعبث بها من الغرب منذ زمن الإمبراطورية البيزنطية إلى اليوم. وجدت فيه حنينًا للفترة التي عاشها في مصر، فترة التجربة الناصرية، نهاية الخمسينات وبداية الستينات، حيث شغل منصب مدير المركز الثقافي الإسباني ودرّس في كلية الألسن، مدرسة الألسن العليا سنتئذ، ومن يومها آمن بتلك التجربة القومية وأن خلاص العرب في أيديهم، في وحدتهم.ظل يحمل تلك القاهرة بزخمها القومي العربي في داخله إلى أن رحل، مؤمنًا بفكرة الوحدة العربية وأن الغرب يستخف بالعرب بسبب الحكام وافتقار العالم العربي إلى الحرية والديمقراطية.

خرج من عباءته عشرات المستعربين الإسبان والأمريكيين اللاتينيين ودارسي الثقافة الإسبانية العرب في قسم اللغة العربية في جامعة مدريد أوتونوما، القسم الذي أنشأه في سبعينات القرن العشرين، وظل يحنو عليه برئاسته أكثر من عقدين، وضحى من أجله بمنصب رئيس الجامعة ليعود إليه، إلى طلابه وبحوثه. وكان قد انتقل من رئاسة هذا الوليد العزيز إلى رئاسة جامعة مدريد أوتونوما، ليصبح أول رئيس جامعة يُنتخب ديمقراطيًا، وهو المنصب الذي آثر عليه العودة إلى دروسه وطلابه إذ استقال منه عام 1982، ثم واصل رئاسة القسم لسنوات طويلة ليصبح أستاذًا متفرغًا.

تعرفت إليه شخصيًا بينما كان رئيسًا لجامعة مدريدحينئذ حيث ذهبت أشكو له من رئيس قسم اللغة الإسبانية في الجامعة نفسها إذ حملني خمس وعشرين مادة للمعادلة. كان قد سبق لي أن عرفته من خلال كتاب للغة الإسبانية وضعه مع كل الدكتور لطفي عبد البديع والمستعرب خواكينبالبيه. وكانوا قد أخبروني أنه عاش في مصر التي يعشقها، إلا أن موقفه من معاهدة كامب ديفيد قطع أواصر العلاقة مع مصر ممثلة في السفارة في مدريد.

لا أزال أتذكر صورة أول لقاء حيث كان ممسكًا برسالة في يده، وطلب مني ألا أناديه بلقبه العلمي، دكتور، مما استوقفني، حيث جئت من بيئة جامعية تنادي المعيد بالدكتور. ذهبت إليه أشكو من رئيس قسم فقه اللغة الإسبانية حينها، فرانثيكو ماركوس مارين، الذي حملني 23 مادة للمعادلة، من إجمالي 25 مادة هي مواد سنوات الليسانس. أحسن استقبالي دون حميمية إذ غلبت الدبلوماسية على اللقاء فأجواء معاهدة كامب ديفيد ومقتل السادات خيمت عليه جراء صدام للسفارة معه بعد أن خرج في التلفزيون الإسباني يقول إن مصر بمقتل السادات ستعود إلى لعب دورها الريادي في الوطن العربي، فقامت الدنيا ولم تقعد! تحدثنا قليلاً عن كلية الألسن، التي أسس فيها قسم اللغة الإسبانية ودرّس فيه. ومن منطلق درايته بمستوى مناهجها البدائية في تلك الأثناء نصحني بأن أواصل دراسة مواد المعادلة كلها للارتفاع بمستواي العلمي، فمواد الألسن هشة!. عملت بنصيحته فلم انتقل إلى جامعة مدريد كومبلوتنسي التي كانت تسهل الدراسة للأجانب بموجب مرسوم ملكي جديد صدر سنتئذ، وخيرًا فعلت. ثم التقينا في حلقة دكتوراه مشتركة بين قسم فقه الإسبانية وقسم الدراسات العربية والإسلامية، وكانت عن أدب توفيق الحكيم، ركز فيها على التعادلية التي طرحها الحكيم، دون أن ينسى التعريج على وسطية المصريين. كلنا أدلى بدلوه في هذا الصدد انطلاقًا من دور النيل وطبيعة الأرض والزراعة في أرض الكنانة. ورغم علمه الغزير وثقافته الواسعة، إلى جانب أنه مفوه، كان ينصت إلى الطلاب العرب بغية الاستزادة وفهم العالم العربي، المستغلق في بعض جوانبه، العالم الذي يعشقه.

كان بدرو مارتينثمونتابيث المرجع الأول لحركة الاستعراب المعاصر في إسبانيا، وأبرز المناصرين للعرب وقضاياهم، على كافة المستويات. فقد ظل عقودًا الناطق المتطوع بلسان حالهم، ليخاطب ابناء جلدته بلغتهم، في محاولة لتفهم العرب وثقافتهم. إلا أنه كان وضعًا غير مريح، فكثيرًا ما تسبب له في ازعاج، كان في غنى عنه كأستاذ جامعة. والغريب في الأمر أن بعض العرب عاداه، إما حسدًا أو رغبة في كسب تأييده واستمالته. وهنا يحضرني موقف حدث له مع بائع الصحف في كشك يقع في ساحة بويرتا ديل صول، حيث كان يشتري الصحف والمجلات العربية. وذات صباح سأله صاحب الكشك: “هل هناك من جدوى من شراء صحف ومجلات هذه الشعوب الغريبة؟”. انبرى في شرح الأمور والحديث عن هذه “الشعوب” المغلوبة على أمرها، ماضيها وحاضرها.

كان من أوائل من ألحوا على تسمية الاستشراق بالاستعراب، نظرًا للتباين بين العلم الذي يدرس الشرق كله والآخر المتخصص في دراسة العالم العربي. وبذلك فتح المجال أمام دراسة وترجمة الثقافة العربية منذ الستينات، فقرأ أعمال نجيب محفوظ وصلاح عبد الصبور وتوفيق الحكيم، وعبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب، ونزار قباني وسليم بركات، وأدونيس، ومحمود درويش، وعبد الله القرشي، بين آخرين.

عرفه طلاب الدراسات العليا العرب جلهم الذين تخرجوا في جامعات إسبانيا، فهو مرجعهم الأول ومذلل مشكلاتهم العلمية والجامعية طوال عقود. وعرفه الإٍسبان خارج الجامعة من خلال مناظراته التلفزيونية حول العرب وقضاياهم ومقالاته الصحافية حول عالمنا. وخلال مسيرته الطويلة في هذا الحقل المعرفي حافظ على مواقفه، فلم يفت في عضده التقلبات ولا الاغراءات، ولم يتحول إلى الضد كما فعل البعض من تلامذته وزملائه، إذ تحول أحدهم إلى مناهض لما هو عربي وإسلامي من خلال مؤسساته يمينية وصهيونية تسانده.

بدأت علاقته بالوطن العربي من خلال دراسة العربية وآدابها في جامعة مدريد المركزية، فأثارت اهتمامه، ليس فقط على المستوى اللغوي بل القضايا الثقافية. ويعترف بأنه كان محظوظًا بأن تعلمها على يد مستعرب كبير آخر، الراحل إميليو غارثيا غوميث، الذي أسره بشخصيته الجذابة التي كانت تفوق الوصف فسحره في الكثير من الجوانب: “ربما كان طابعي كأندلسي المولد له دور في هذا الامر”.

كان عالمنا العربي يشغله دائمًا، إذ مارس استعرابًا حيويًا، أي أنه لم يقتصر على الجوانب العلمية، بل امتد ليشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية. ورغم قلقه فإنه كان يرى أننا، أبناء يعرب، لسنا ذوي طبيعة معقدة، يصعب التعامل معها، كما يدّعي البعض في الغرب: “العرب ليسوا أكثر تعقيدًا أو صعوبة من الشعوب الغربية. وكل ما هنالك ببساطة، أنهم مختلفون عنا. وأمام هذا الوضع علينا أن نحاول فهم الآخر، المختلف، ويمكن فهمه انطلاقًا منه، على ما هو عليه، وليس على أساس مفاهيمنا ومعاييرنا. وإذا حاولت تفسير الآخر على أساس مبادئك وأفكارك، فلن تحصد سوى الفشل. أي أنه إذا لم تفهم الآخرمن داخله، من أعماقه، كما هو، فلن تفهمه اطلاقًا”.

وعن عدوانية الغرب تجاه العرب يؤكد أن: “غربيين كثيرين لا يفرقون بين معنى مسلم ومعنى عربي. وفي إسبانيا على وجه التحديد، يُستخدم لفظ moro، وهو لغويًا يعنى مسلمًا ولكنه يستخدم للتحقير لكل ما هو عربي وما هو مسلم. والعدوانية تقف وراؤها أسباب عدة، فتاريخيًا نجد أنها أسباب فريدة تضرب بجذورها في التاريخ، وتقوم على أساس أقوال مطروقة، ولم يُرد عليها ولم تتم مضاهاتها. إنها أسباب معاصرة وقوية، من بينها أن الغرب لايزال يرى في العالم العربي منطقة يملكها، منطقة احتلال. وبما أن الاحتلال السياسي صعب، يلجأ إلى أساليب اقتصادية للتوصل إلى امتلاكه، أي احتلاله بأساليب غير مباشرة، والعمل على اخضاعه بكافة السبل. إلا أن أحد هذه الأسباب يكمن في العرب أنفسهم، إذ لا يعرفون كيف يقدمون أنفسهم، ولا يعرفون الآخرين. يوجد خطأ كبير في الاتصال، فوسائل الاعلام الغربية، باستثناء حالات معينة، ليست مستعدة بما فيه الكفاية للتعريف بالعرب، ووسائل الإعلام العربية ليست مجهزة لمعرفة الغرب، والتعريف بالعرب أنفسهم”.

كثيرًا ما يرتبط الاستشراق أو الاستعراب في أذهاننا بالاستعمار، إذ نشأ في كنفه، إلا أن الاستعراب الإسباني مختلف، ويبرر مارتينيثمونتابيث ذلك “بأن الاستعراب الإسباني كان قائمًا ومحصورًا في الدراسات الأندلسية، فكل ما كتب في الماضي كان حول الحضارة الأندلسية التي نعدها حضارتنا، وهذا لا يعنى أنها ليست عربية، فهي جزء من التاريخ العربي الإسلامي، يتقاسمه الإٍسبان مع العرب، وبقدر ما تنتمي إليكم تنتمي إلينا نحن الإٍسبان. وعلى ضوء ذلك، سلك الاستعراب الإسباني طريقًا مختلفةً، فلم يكن كحركات الاستعراب الغربية، ملتزمًا بالقضايا السياسية، كان مسيسًا بدرجة أقل من الحركات الأخرى. أي أنه كان أقل ارتباطًا وخدمة للأطروحات والمصالح الاستعمارية، على عكس ما حدث في دول أخرى. ويرى أن هذا الاتهام لا ينطبق على الاستعراب الإسباني، ولكن هذا لا يمنع أن جزءًا منه مخترق من قبل بعض المؤسسات السياسية، وقد يكون هؤلاء المستعربون على وعي أو دونه بأنهم يقومون بنشاطات تخدم هذه المؤسسات الحكومية، ولا داعي لذكر اسماء أو حالات. عندما تتدخل السياسة بشكل مشين فإنها تقلص حرية هذا المفكر”.

حري أن نذكر أن الاستعراب الإسباني رغم تخصصه في غالبيته في الدراسات الأندلسية، فإنه لم يحظ بالدرجة نفسها من العالمية التي نالتها حركات استشراق أوروبية أخرى، إذ نجد، على سبيل المثال، أن مستشرقًا مثل لوي ماسينيون أو جاك بيرك وغيرهما قد نالوا شهرة عالمية، الأمر الذي يفتقر اليه الاستعراب الإسباني. وهو أمر مؤسف رغم نزاهة الاستعراب الإسباني في مجمله. هناك عدة أسباب، أولها ذو طابع عام، خاص بالثقافة الإسبانية المعاصرة، إذ لم تنتشر دوليًا وعالميًا، نظرًا لأن إسبانيا ظلت ردحًا من الزمان معزولة، إلى حد كبير، عن الثقافة العالمية. إضافةً إلى أن اللغة الإسبانية، رغم أنها إحدى اللغات الأكثر أهمية في العالم من حيث عدد المتحدثين بها والدول التي تستخدمها، مما يجعلها لغة عالمية، فإنها ليست معروفة بدرجة كبيرة دوليًا، وبشكل خاص في العالم العربي، فوصولها إليه جاء في مرحلة متأخرة. وحتى تلك اللحظة لم تكن منتشرة، ومعها الثقافة الإسبانية، بالشكل المطلوب. ويستثنى من هذا المغرب الذي يمثل حالة خاصة. أضف إلى ذلك أن العالم العربي لا يزال يتبع، وبشكل مخيف، لغتين وثقافتين بعينهما، الإنجليزية والفرنسية، لسبب تاريخي، الاستعمار الفرنسي والإنجليزي لغالبية العالم العربي.

هذا في الوقت الذي لم تدرك إسبانيا بعد أن الوسيلة الرئيسة، على المستوى الدولي، هي اللغة، وهي ضرورية في اتصالها بالعالم الخارجي، كما أن الإسبانية لم تكن لغة استعمار في العالم العربي. إسبانيا لم تحسن بعد استغلال ثقافتها ولغتها مثلما فعلت فرنسا، وهنا يجب الاعتراف بأن الفرنسيين أساتذة في هذا المجال في نشر ثقافتهم ولغتهم.

أفكار بدرو مارتينيثمونتابيث عن عالم الاستعراب الإسباني التقليدي والمعاصر واضحة، ورؤيته ثاقبه في هذا الصدد. وهو من المثقفين الإٍسبان الذين يرون أن الأندلس تنتمي إلى الثقافتين، العربية الإسلامية والغربية. أما عن حضور الأندلس في الثقافة الإسبانية المعاصرة فكان له رأي واضح إذ يقول:” أعتقد أن الأندلس كانت دائمة الحضور في الثقافة المعاصرة بشكل مختلف ومتنوع، حسب كل كاتب وحسب رؤى ما هو إسباني في كل كاتب، فإذا قرأت كاتبًا إسبانيًا شغوفًا بمعالجة قضية تغريب إسبانيا، أو البحث عن طابعها الغربي، ستجد أنه لا يعالج موضوع الأندلس، إذ أنه يبحث عن وهم الهوية الغربية لهذا البلد. أما إذا أخذت أعمال كاتب ذي نظرة عالمية، أكثر شمولًا واتساعًا وتعددية لما هي إسبانيا وثقافتها، فستجد أن الأندلس حاضرة دائمًا. المثال الواضح على الملاحظة الأخيرة يكمن في حالة الكاتب الراحل خوان غويتيصولو، وهناك كتاب آخرون، يمثلون الأدب الإسباني المعاصر ويعالجون هذا الأمر في كتاباتهم، منهم فرناندو سانشيثدراغو. الفارق إذن يكمن في الاختلاف في وجهات النظر والأفكار بين كاتب وآخر. في الوقت الراهن يرون ما هو عربي من خلال ما هو أندلسي.

وفي الأدب العربي “نجد أن الأندلس كانت ولا تزال موضع ألم، درسًا، وتجربة أليمة، ابتداء من أحمد شوقي إلى نزار قباني، وأدونيس. الأندلس تصاحبكم، أنتم العرب، بشكل دائم، من الناحية التاريخية والمعاصرة. إنها مصدر قلق على المصير العربي، فوضع العرب الحالي يجعل من الأندلس محورًا لتذكر أكثر فترات الحضارة العربية ازدهارًا، وفي الوقت نفسه ذكرى أليمة ومريرة، وهو ما تحمله الأندلس من معنى. إنه وضع يميز الأدب العربي المعاصر عن الأدب الإسباني، إذ أنكم تتعاملون مع هذا العنصر من جانبيه، العظيم والأليم.”

وعن استقبال القارئ الإسباني للأدب العربي قال بدورمارتينيثمونتابيث: “كما تعلم حدثت طفرة في ترجمة وانتشار الأدب العربي بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب، فحتى تلك السنة كانت الأعمال الأدبية المترجمة تواجه صعوبات في الانتشار بين الإسبان. إلا أنه قبل نوبل محفوظ كانت قد ترجمت أعمال، وعامة بشكل جيد، لكتاب مثل توفيق الحكيم، وطه حسين، وعبد الوهاب البياتي، ونزار قباني، وأدونيس، ومحمود درويش. وابتداء من فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل تحولت الترجمة إلى ثقافة عامة واجتماعية، اذ بدأت الترجمات تنتشر، ليس لأعمال محفوظ فقط، بل لأعمال كتاب آخرين، فكثر الكم بشكل ملحوظ وهو ما دعاني إلى التفكير في جودة هذه الترجمات، ففي الكثير من الحالات اختيرت النصوص على عجل، ولم تنق، تماشيًا مع لغة السوق. كل هذا في غياب خطة أو برنامج لترجمة الكتب العربية، تختص به المؤسسات التي تهتم بالعالم العربي، وهو ما تفتقر اليه الدراسات العربية بشكل عام. هناك كثير من الدخلاء على هذا العمل، أشخاص يكتبون عن الأدب العربي دون أدنى إعداد مهني في هذا المجال، فيكتبون آراء وتعليقات بها تجاسر وغير متسقة مع النص.على أية حال فإنني أرى الوضع مطمئنا، ويدعو إلى التفاؤل إذا تمكنا من تلافي هذه العيوب والاخطاء، خاصة أن الأدب العربي المعاصر ثري، وفي بعض الحالات صعب ومعقد، إذ كُتِب في جو يفتقر إلى حرية التعبير، وهو ما يجب أخذه في الحسبان عند ترجمته ونقده. ورغم هذه الصعوبات فأن هذا الأدب يستحق مزيدًا من الانتشار والعالمية، وهو ما تحاوله إسبانيا.”

بعيدًا عن الخطاب السياسي الأجوف عند الحديث عن العلاقات التاريخية والصداقة بين إسبانيا والعالم العربي، كان لبدرو مارتينيثمونتابيث رأي في حقيقة هذه العلاقات: “هذا حبكة سياسية، لها أهداف معينة، وهو الغزو الاقتصادي وادخال رسائل أيديولوجية. إلا أنه من حين لآخر تدرج الثقافة في هذا الإطار السياسي البحت. السياسيون قليلو الاحترام للثقافة، في كل مكان، بما في ذلك إسبانيا والعالم العربي، وعلينا الاعتراف بأن هذا خطأ. يجب التعامل مع الثقافة بما يليق بها من احترام وكرامة، فلا يمكن اعتبارها القريبة الفقيرة أو الخادمة للسياسة، ولا يمكن ترويضها ووضعها في خدمة السياسة بطريقة رخيصة ومزرية”.

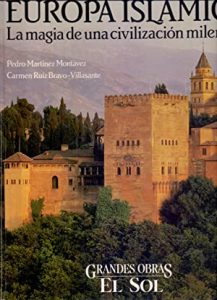

في عام 1997 أعددت ملفًا ثريًا حوله بقلم أصدقائه من العالم العربي وإسبانيا وأميركا اللاتينية ونشره الراحل جمال الغيطاني في “أخبار الأدب”. وكان من بين من شاركوا في هذا الملحق نزار قباني، صلاح فضل، كارمن رويثبرابو، الشاعر خوسيه يرّو، الفيلسوف كارلوس باريس، إلخ. كان نزار قباني ممن استكتبت عن المكرم، وجرت بيننا مراسلات جميلة عبر الفاكس لا أزال أحتفظ ببعضها بعد ربع قرن، وقد عنون مقاله عن بدرو بكلمات ثاقبة “كان عربيًا، لا مستعربًا”. وعندما التقينا لأسلمه نسخة من الجريدة التي نشرت صورة كاريكاتورية له ضحك وقال يبدو أن الرسام ظن أنني شامي، فاستلهم ملامح شامية في وجهي، فبادلته المزحة بأخرى قائلًا “ربما لأن أصولك أموية”، فهو من بلدة قريبة من غرناطة.

عاش بدرو خمس سنوات في القاهرة الناصرية وسكنته مصر إلى أن رحل، ظل يعشقها ويجيد لهجتها تمامًا، ومن خلالها ظل يراوده حلم وحدة العرب، ويرى فيها مرآةً للمنطقة، فكانت البلورة السحرية التي رأى منها العالم العربي. وقد بادله المصريين بحب واحترام كبيرين تمثل في وقائع تكريم، لعل آخرها كان التكريم الذي أقامه له معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته عام 2021 حيث عقد لقاءً فكريًا شارك تكلم فيه عن قضايا كثيرة لعل أبرزها فترة عمله في القاهرة وذكرياته عنها وشارك في فيه الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبي، والمستعربة كارمن رويثبرابو وأدار اللقاء كاتب هذه السطور.

كان هذا المستعرب الجليل ينضح عروبةً ومصرية. كان مسكونًا بقضايانا، قلقًا على مستقبلنا، وحزينًا على أوضاعنا. الذكريات والمواقف التي عشتها عن قرب كثيرة، تستحق مساحةً أخرى لسردها. لقد سكنته مصر وقرّبها من طلابه عبر كل ما تملك من طاقات في قسم يتصدر مدخل كلية الفلسفة في جامعتنا.