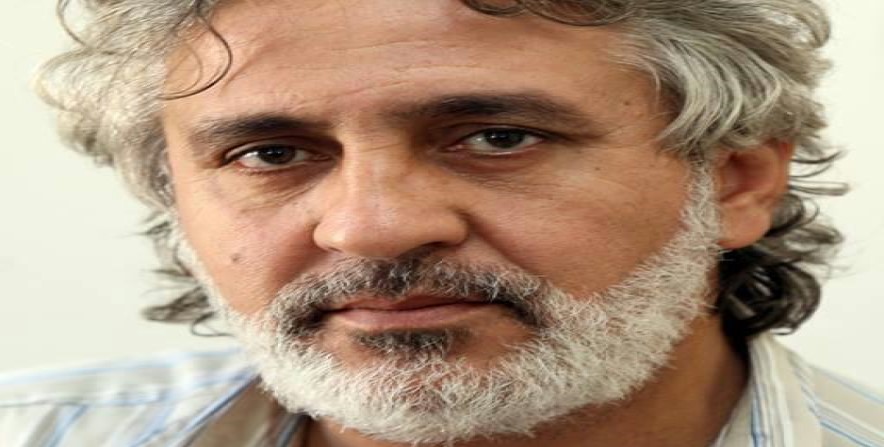

بقلم: محمد جميل خضر

في مستهلِّ كتابِهِ “نشيدُ الأنشادِ الذي لنا”، الصادر قبل 15 عامًا في 2008، عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء وبيْروت، وتحديدًا في الإصحاحِ الأوّل مِنه، يقيم المفكر العربيّ عزمي بشارة، مؤلّف الكتاب وصاحبُ رؤيتِه، ثنائيةً بينَه/ بينَنا، وبينَ سليمان الذي كان له “نشيدُ الأنشاد الذي لسليمان”، وَجُمَلَةَ ما يعنيه سليمان اليوم، وما كان يعنيه في الماضي البعيد، ولِمن النشيد الكنعانيّ البليغ؟ أما الإجابة من أوّل كتاب بشارة، وحتّى آخر صفحةٍ فيه، فهِي أن هذا النشيد لنا، مثلما كان من أوّل الزّمان، ومثْلما سوف يبقى حتّى آخرِ الزّمان:

“ترنيمةٌ لي

ليس لأحدٍ سواي

نشيدٌ لنا”. (الكِتاب صفحة 9).

فنحنُ، هُنا، المستعارةُ من كنعانيّتنا، وصولًا إلى فلسطينيّتنا، هي:

“رأسُ ينبوعِ الهواءِ

بِداية بِداياتٍ تفتّح لها صدري

ما أنْ بلغَ سنّ الرشدِ

حتى اشتدّ عُودي…”. (ص 9).

يستهلُّ بشارة كتابَه المختلِف في سياق مسيرته النضاليّة والبحثيّة والفكريّة والعامّة، التي عُرِفَ عبرَها سياسيًا وأكاديميًا وباحِثًا ومفكّرًا ومناضلًا، ومؤسِّسًا لِعددٍ من المشاريعِ النهضويّة الكُبرى، بِـ”تمهيد لا بد منه”، وفيه يوضح أن الكتاب/ النص ما هو إلا “معارضةٌ أدبيةٌ عربيةٌ فلسطينيةٌ حديثةٌ لنصٍّ قديم” (ص 5)، بِمختلف أهواءِ النصِّ القديم، وكنعانيّته، وإيقاعيّته، بِهوامشه المتنيّة، ومَتْنهِ الباحثِ عن مكانٍ لنا تحتَ شمسِ الوجود.

في الكتاب محرّكات كتابةٍ كثيرة: روح الهواء، تنفّس الصعداء، تورّد الخدود، هربُ العيون من العيون، مغادَرةُ المسافة، تبدّدُ الحدودِ ومحرّكات أُخرى، ترِدُ بِحسب السّياق على امتدادِ صفحاتِهِ البالِغة (128) من القِطْع المتوسّط:

“تُغمِضُ القبلةُ فمي وعينيَّ

تَفتحُ خاتمتُها جفنيَّ

فيبهرُني الضوءُ

تفتحُ نهايتُها شفتيَّ

على لهفةِ التنهّدِ

على تنفُّسِ الصّعداء

على روحِ الهواءِ

على تورّد الخدودِ

على هربِ العيونِ من العيونِ

ثمالةُ الخجلِ العنيدِ

تأبى مغادرةَ المسافةِ بيننا

بعد تبدّد الحدودِ…” (الإصحاح الأوّل، ص 10).

“شغفُ الصِّبا” محرّك آخر؛ الرغبة اللحوحة بـ”حبسِ الزمان” الذي كان، الانجذابُ الفضوليُّ المُبْتهجُ، الشوقُ الذي يَلقى ذاتَه في العِناق: شوقُ الفِراق، ومحرّكاتٌ أُخرى كثيرة.

يتجلّى الكتاب بشعرِهِ ونثرِهِ، وحتّى، قَوَافيه (لا يَقمعُ الكاتبُ القافيةَ حين تأتي في مكانِها)، بوصفهِ عودةً كاملةَ النضوجِ الطالعِ من مرابعِ الصِّبا، إلى العشب المبتلّ بِالندى، إلى الزعتر والتّراب والحِجارة والسّماء:

“عدنا إلى عشبِنا المبتلّ بِالندى وزعترِنا وترابِنا وحجارتِنا وسماءٍ هي سماؤنا. نستلقي على ظهورِنا لنحدّقَ فيها، ثم نعودُ إلى أفقِنا المُتناهي” (ص 15).

هو التوقُ الفطريّ لِلمُطْلَق، استجداءُ النّصوع الساطعُ مثلَ حليب الماعزِ “كالثلجِ، كأثوابِ العرائسِ/ كندفِ قطنٍ في الغَمام” (ص 16)، يحدّقُ بالعناصرِ، يسافرُ مع اختلاطِ المواسمِ، مع تمايلِ السنابلِ، حيث راجِلًا سارَ ابنُ مريم على سطحِ البُحيرةِ إلى طبريّة، وَ: “بَهَرَ الأرجاءَ والأشياءَ” (ص 16).

جُغرافيا الكِتاب

في حين يقتصر “نَشِيدُ الأَنْشَادِ الَّذِي لِسُلَيْمَانَ” على عددٍ محدودٍ من الإشارات إلى أمكنةٍ بعينِها: جبل صهيون (يرِدُ فيه مرّة واحدة)، أورشليم (ترِدُ ثَماني مرّات)، لبنان (يرِدُ سبعَ مرّات)، ودِمشق (ترِدُ مرّة واحدة)، فإن “نشيدُ الأنشادِ الذي لنا” يزخر بِجغرافيا شاسعةً مُمتدّة. إنها جُغرافيا مقصودةٌ ممعِنةٌ في تثبيتِ هويةِ المكان على مرّ الزّمان، فإذا بِبناتِ صهيون، أو بنات أورشليم، يصبحن مرّة بنات فلسطين: “فَلا توقِظْنَه يا بنات فلسطين” (ص 25)؛ “فاترُكْنَ لي قَلْبَهُ يا بناتِ فِلسْطين” (ص 51) ومرّة بنات الجليل: “قَلبُهُ يا بناتِ الجليل” (ص 51)، وثالثة بنات القدس وحيفا وباقي مدنِ فلسطين: “لا تخيفُني شمس المنفى/ يا بنات القدس وحيفا” (ص 18).

“في الكتاب محرّكات كتابةٍ كثيرة: روح الهواء، تنفّس الصعداء، تورّد الخدود، هربُ العيون من العيون، مغادَرةُ المسافة…”

جغرافيا حدودُها الهوى العروبيّ الأصيل ترِدُ في مواضِع كثيرَة تتشبّعها صفحاتُ الكِتاب، وتفيضُ بِها: بيت لحم، حيفا، بيروت، يافا، اللاذقيّة، مرافئ المتوسط، طبريّة، القدس، الجولان، الغوطة، دمشق، غزّة: “بمن تبقّى في غزّة من الساحل” (ص 26)، الكرمل: “من أجلِ صفنةٍ على شُرفةٍ/ فوقَ الطريق/ إلى قمّة الكرمِل/ يُلَمْلِمُ فيها شَظاياهُ/ وَشظايا البَلَدِ” (ص 52)، بيّارات أريحا، الأغوار، الأردن، قاسيونَ وجلْعاد وعمّون (ص 81)، وبلاد الشام جميعها:

“ينزِلُ لِملاقاتي

في كرومِ الجليلِ

وفِي بيّاراتِ أَريحا

بعدَ كُلِّ شِتاءٍ سَخِيٍّ

تخضَرُّ للقياهُ الأغوارُ

في فِلِسْطينَ والأردنِّ

وتُزهِرُ لفراقِهِ البادِيَةُ

في بلادِ الشّام” (ص 57).

جغرافيا حارّة توردُ الأمكنةَ بكلِّ ما تحْمله من خصوصيةٍ فلسطينيّة:

“يقابِلُني في يافا وفِي حيفا

ونجولُ بين أزقّةِ القدسِ القديمةِ

من حَيِّ النّصارى إلى حارةِ السّعدِيَّةِ

من بابِ الخليلِ إلى بابِ العمودِ” (ص 57).

وهي جغرافيا متنقّلةٌ، من دون حرجٍ، في البلاد العربيّة جميعِها، خصوصًا بلاد الشام، فهِي بلاد صاحب النّص، وبَانيةُ أحلامِهِ بتحقّقِ وحدتِها يومًا ما، علَّ تلك الوحدةَ المُشتهاةَ تطمْئِنَ قلبَه القلِق، ووجدانَهُ المُتْعَب:

“فضاءُ رائحةِ التّوابِلِ والعطورِ

يَصِلُ القدسَ بالقَصَبَةِ النّابُلسيّةِ

وبسوقِ الحميديَّةِ

بِكَعكٍ، بكنافةٍ صباحيَّةٍ

وموعدُنا مساءً مع قشعريرَةٍ

على سطحِ قاربِ صيدٍ

بين أسوارِ عكّا وصُور

وأسوارِ صيدا

نبحرُ على طولِ سواحِلنا

ونرْسو حيثُما شِئنا…” (ص 58).

لا يملّ بشارة، إنْ في الإصحاحِ الخامس، أو غيرِه، تكرارَ تأكيدِ جُغرافيا النُّصوص، المرتبطةِ، حصرًا، بِذاكرته هو لا غيرَه، وَذاكرة كل فلسطينيّ لَهَجَت النصوص بِآلامِه وَهواه: “كانت جُدرانُ بيتِنا أسوارَ القُدسِ/ وَبيّاراتِ يافا/ سَقفُهُ مِن أَرزِ لُبنانَ/ وسياجُ حديقَتِنا السّاحلُ السّورِيُّ” (ص 60).

يوسّع بشارة، في الإصحاحِ السادسِ، جغرافيا النصوص، فِإذا بِها تشملُ طرطوس وطرابلس وعدن والبحرين والبصرة وَمُدُنًا أجنبيّة، مع تحوّلاتٍ في مُقارباتِ تلكَ الأمكنة، من محبوبةٍ، إلى محايدةٍ، إلى معاديةٍ في بعض إبْحاراتِ المعنى وتجديفاتِه: “صنعوا لي يختًا يبحرُ في شواطئِ شرقيِّ المتوسّط، من طرطوسَ، واللاذقيّةِ، وطرابُلس وبيروتَ، حتّى عدن، والبحْرين، والبصْرة… رأيتُ دُخَانَ حرائِقَ ينبعثُ. صمّمَهُ بنقوشٍ شرقيّةٍ وأرابِسْك معماريّونَ جُلِبوا من سِيؤول، وَميلانو، وَطوكيو، وَنيويورك، وأثاثُ اليختِ من صُنعِ مصمّمي أزياءٍ مشْهورين” (ص 63).

على كل حال، يزخرُ الإصحاحُ السادس بزفراتِ غضبٍ من جرّاء تردّي القيَم العربيّة، وتبدّل مقاييس الجودة. إنه غضب بناتِ الجَليل والقدسِ وكلِّ فِلسطين، من كلِّ هذا الضياع، وَمِن انشغالِ (الأهلِ) بِأكبر بُرجٍ، وأعرضِ وهمٍ، وأفخمِ جوربٍ، وأقلّ أرقامِ سيّارةٍ وأطولِ شارِب!!

من الحبِّ العاصفِ، والأشواقِ المُلتهبةِ، والعِباراتِ الحسيّة الصادِحةِ، والمشاعرِ المتضاربةِ الحائرةِ، يجْدِلُ الإصحاحُ السادسُ حروفَه. ولكنّه، ولكنّها، لا ينسيانِ، وسطَ كلِّ هذا التبتّل الجسديّ، خصوصيةَ الأرضِ تحتهما، التي حضنتْ، وتحْضُنُ كلَّ لحظاتِهما الجارِفة: “ناجيتُ ابتسامتَكِ القمحيّة” (ص 71). هي، إذًا، ابتسامةٌ قمحيّة بلونِ قمحِ البِلاد، أو عندما تقول: “أسأله عمّا يبحثُ هُنا في بلادٍ لم تُنبِتْ غيرَ الأنبياءِ وَجاحِديهِم، وشهادَةِ الزّورِ والاستشهاد” (ص 73)، وَهل غيْر فِلسطينِهما تحمِلُ كلَّ هذهِ الصِّفات؟

تلكَ الجُغرافيا التي احتشدتْ بِها النصوص تعودُ في الإصحاحِ الثامنِ فتمعنُ في محليّتها الفلسطينية الجوّانية داخلَ الخطِّ الأخضر، من “أعبرُ وادي عارَة، وأنزلُ من إسكندرَ وأعبُرُ سهلَ مجيدو لأعلوَ الكرمِلَ، أعبر أمّ الزينات” (ص 80)، مرورًا بـ: المحْرقة، بلدِ الشّيخ، وادي الصّليب، مسجد الاسْتقلال، ساحةِ الحَناطير، سوقِ الشّوام، شارعِ المُلوك، الألمانيّة، مارِ إلْياس، مرجِ ابنِ عامر، جبلِ الطّور، مسْكَنة، حطّين، الشّاغور، جامع الجزّار، شاطئ عكّا، جبل حيدَر، صفَد، ترْشيحا، ديرِ القَاسي، كفرِ بُرْعم، سحْماتة، معْليا، الزِّيب، إقْرث، البصّة، كلِّ الجليل، وصولًا إلى النّاقورة (ص 81).

بيئةٌ نوسْتالجيّة

تتعامل الأناشيدُ مع البيئةِ حولَها بوصفها بيئةَ حنينٍ لا ينضب، وأشواقٍ تصبو لِما كان، مستذكرةً تفاصيل لا يعرفها من اغتصبوا حقّها بِأن تكون هي لا شَبَحها، أو أوهام مَن زَعموا خصوصيةً لهُم في أدراجِها، وأعشابِها، وحقولِها، وجبالِها، وأشجارِها، وأزهارِها البريّة، وساحاتِ أعراسِها التي كانت (ص 92)، ومواسمِ حصادِها (ص 93)، وعناقيدِ تبغِها المنشور، وتِينِها المجفَّفِ، وطعمَ شايِها المُحلّى وجبْنِها المُمَلَّح (ص 95).

نوستالْجيّا تفجّرت في الإصحاح الثالث على شكلِ وجدٍ، وشوقٍ، وتفاصيلَ عشقيّة، وغيرةِ، ولوعةٍ، وحرارةِ أنْفاس:

“كالجمرِ تحت غيابِهِ يتوهّجُ

حرارةُ أنفاسِهِ

تدغدغُ عُنقي

ما زالت أشواكُ غيرةٍ مجنونة

أدمت جَنانَه

خاتَمًا يلفُّ خاصِرتي

لوعةً تغلّفُ لوْعتي” (ص 37).

البحر في النصوص هو البحر الذي لنا، والمدينةُ كذلك، والجَبَل:

“ذات لقاء دعاني لِنزهةٍ

في المدينةِ عندَ البحرِ

قبلَ الجبلِ بلحظاتٍ” (ص 39).

“لا يملّ بشارة في تكرارَ تأكيدِ جُغرافيا النُّصوص، المرتبطةِ، حصرًا، بِذاكرته هو لا غيرَه، وَذاكرة كل فلسطينيّ لَهَجَت النصوص بِآلامِه وَهواه”

نوستالجيا لا تنسى “فيجِن الجليل” (*الفيجِن، أو السَّذَاب، أو الحَزاء، أو الفَيْجَل، هو جنسٌ نباتيٌّ يتبع الفصيلةَ السَّذابيّة)، ولا الميرميةَ المفروكةَ على كفّين، ولا تبغَ جنوبِ لُبنان، ولا زهرَ ليمونِ السّاحل وجبلَ عامِل (ص 19). لا ينسى تفاحَ الجولان، وزهرةَ الشرق، ونوّار الّلوز وهو “يعزِف الأبيضَ بالأبْيض” (ص 20)، كما لا ينسى زيت الزيتون (ص 41).

هو يستعيدُ، حتّى، تلك النوستالجيا المُرْتبطة بِما كان من تآخٍ بين أبناء الديانتيْن المتجاورتيْن فوق أرض فلسطين: “أستحلفُكُنَّ بالقدسِ وبالحرمِ” (ص 26). واسْتحضار هلالِ رمضان (ص 41)، و”تَسابيح الموالدِ الشعبيّة/ وتَرانيم الفصحِ الشرقيّة” (ص 42).

حنينٌ ينتقلُ إلى الإحساس بفلسطينيي الشّتات: “لاجئٌ هنا منه إليَّ/ وغريب هناك عنّي وعنه/ كنت أحنُّ إليْهِ في بُعدِه/…/ كنتُ مأواه حينَ يخلدُ لي/ وطيفَ بيتِه حينَ يبتعِدُ” (ص 45).

هوامِش

في هوامشِ الإصحاحِ الأوّل، تتجلّى ثنائيةُ زمانِه ولا زمانِها. لا زمانُها هو زمنُ اغتصابِها، زمن عدوّها، وهُو وهمٌ دامِغ “صرت أشيح بوجهي سأمًا عن كلِّ شيءٍ إلّا عن وهمِنا” (ص 103)، أمّا زمانُه فهُو المَعنى كلُّه.

في لا زمانِها تاهَ الناسُ في الدّوائر والمربّعات ومختلفِ الأشكال الهندسيّة الجامدة بِلا حياة. صاروا، أي البَشَر، مجفّفين ومدخّنين ومخلّلين ومملّحين ومقدّدين: “بِتنا نجلس في مجالس تصنّف البشر المجفّف والمدخّن والمخلّل والمملّح والمقدّد، بعضُه ناجح، وآخر لا بأسَ به، وثالثٌ يتكلّم جيّدًا، وإنْ كنتُ لا أتّفِق مَعَه” (ص 101).

على المنوالِ نفسِه الذي سارت عليه هوامشُ الإصحاحِ الأوّل، سابحةً في ثنائيةِ الزّمان الذي مضى والزّمن القائم تحتَ أسنّةِ الاحتلال، ثنائيةِ الحضورِ والغياب، ما كان ومَا هو كائِن، واصلتْ باقي الهوامِش الإِمْعان في خيباتِ الّلحظة، قراءةَ مفرداتِ الشّتات، معاينةَ لعبةِ جَواز السّفر الأجنبيّ (107)، وتفحّصَ أوجاعِ الوسادةِ الخالِية (108)، ووصفَ الأرقِ المُميت (109). إنها مقارباتُ الغِياب، والتحسّر على زيتونٍ كان رومانيًا وصار ملوّثًا بأدرانِ الاغتصابِ والاقتلاعِ الدّخيل (110). هوامش الفردانيّة المُنسحبة (112)، وتعبِ التّعب، والوجودِ المجرّد من المَعنى (113).

وبإيقاعيةٍ أرادها معبّأةً بالبوْح، نَسَجَ بشارة هوامشَ الإصحاحِ السّادس؛ بوحُ الحسرةِ: “حسرةُ المبتورِ الذي ظلّ” (116)، والأمْنيات “يمنّي النفسَ والوِجدان” (117)، والتّيه “لا يبلغ الحلم تائهٌ وَلِهٌ”(115).

الواقعيّةُ الجريحةُ واتّساع الفجْوة (121)، التّواصل عبرَ البريد الإلكترونيّ المكرِّسِ أحابيلَ الغِياب (120)، هما بعضُ ملامحِ هوامشِ الإصحاحِ السابع، وصولًا إلى هوامشِ الإصحاحِ الثّامن حيثُ يتعمّق الوهْم، ويَصير بيتُه سرابًا (123).

وأخيرًا، وبِما يُشبه السرّدَ القصصيّ، يختمُ بشارة هوامِشه، مستعيرًا صوتَ امرأةٍ، خرجت من المكان، حملتْها طائرةٌ إلى المجهول، إلى بلادٍ بارِدة، وغيبوبةِ الوعْي، وضياعِ البُوصلات، منحازًا في قفلةِ الهوامِش، والإصحاحاتِ، والكِتاب، إلى سوداويّةٍ متقاطعةٍ مع الواقعِ القائم، تاركًا، على ما يبدو، استشرافاتِ الآتِي، لِنشيدٍ آخر، نكون فيه، جميعُنا، نستحقُّ الأَنْشادَ التي لَنا: “هُوَ وَهِيَ وَأَنا” (ص 96).