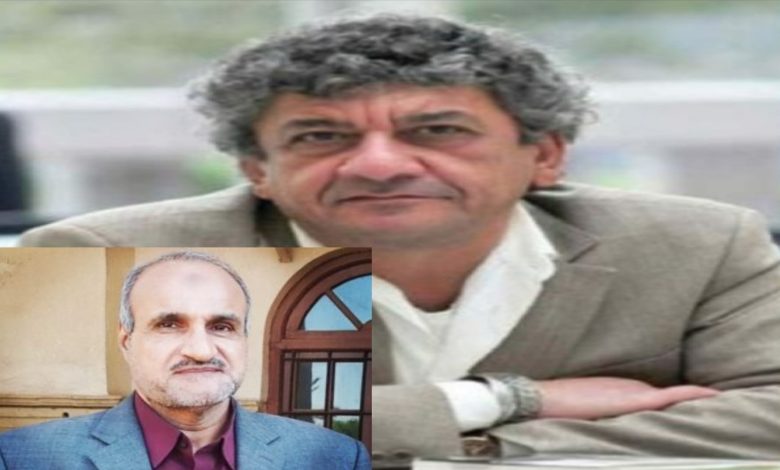

حوار: الروائي نجم والي والكاتب الصحفي علي جبار عطية

أن تفكر بثقافتين وتكتب وتتحدث وتحلم بلغتين هي رفاهية فكرية ومسؤولية أيضاً

عالم الثقافة | بغداد

نجم والي كاتب وروائي مثير للجدل. نهل من أنهار اللغات العربية والألمانية والإسبانية، وبرع في السباحة فيها ضد التيار . همه الدفاع عن المهمشين أينما كانوا، وفي أي ظرف زماني فهو معهم في رحلة نضالهم من أجل الخبز والحرية.

ولد الكاتب في مدينة العمارة جنوبي العراق عام ١٩٥٦ ودرس الأدب الألماني في جامعة بغداد، والأدب الإسباني في جامعة كومبلوتنسي، والأدب الألماني في جامعة هامبورغ الألمانية، ونال الماجستير منها أيضاً. أهم رواياته: (الحرب في حي الطرب) /١٩٩٣،و(تل اللحم) /٢٠٠١، و(صورة يوسف) /٢٠٠٥، و(ملائكة الجنوب) /٢٠٠٩و(بغداد مارلبورو) /٢٠١٢ التي فازت بجائزة برونو كرايسكي العالمية للأدب في النمسا، كما ترجم عن الإسبانية مسرحية (خطبة لاذعة ضد رجل جالس)لغابرييل غارسيا ماركيز/١٩٩٨، وعن الألمانية ترجم (خطوات، ظلال، أيام وحدود)/قصائد مختارة لميشائيل كروغر/٢٠١٣ وتُرجمت أغلب أعماله إلى عدة لغات عالمية.

ومثلما برع في الأدب والترجمة كذلك تفوق في الصحافة وهو يكتب حالياً في أهم الصحف العربية والعالمية، وقد حصل على جائزة الصحافة الأميركية، وجائزة (فيلا كورن ورديا) في ألمانيا، وجائزة شترويلي السويسرية، وأخيراً نال جائزة الأوطان لإقليم نوردفيستفالين.

بقيت أسئلتي له خجلى حبيسة لديَّ طوال أربع سنوات منذ سنة ٢٠١٩قبل جائحة كورونا وبعد انحسارها، إثر افتتاني بروايته (بغداد /مارلبورو) فكانت ولادة هذا الحوار بين بغداد وبرلين إذ يقيم، وكان الصديق الكاتب جمال الهنداوي همزة الوصل، وجسر المحبة بيننا فله أيادٍ بيض لا تنسى !

هبط سعر برميل النفط إلى معدلات قياسية لم يبلغها منذ سنة ١٩٩٩ إذ وصل سعر برميل خام برنت في نيسان ٢٠٢٠ إلى أقل من ١٦ دولاراً،لكنَّ مؤشر الحروب العبثية لم يهبط، وبقي الإنسان مهدداً بوجوده يواجه الأزمات الناتجة عن سوء توزيع الثروات، وجور الأنظمة الحاكمة، والكوارث الطبيعية. لابدَّ من كاتب يواجه هذه التحديات فكان نجم والي، وهو معنا في هذا الحوار الشائق.

عشتَ بين ثقافتين : العربية والألمانية فأيهما تجدها الأقرب إلى قلمك؟

ـ إنَّه لأمر عجيب هذا المزيج، هذا التداخل، كأنَّ الثقافتين تتنافسان على جريّ إلى صف كل واحدة منهما، مرة ترجح كفة الميزان لصالح هذه الثقافة، في المرة الثانية لتلك، لحسن الحظ يحسم الموضوع هذا الصراع أحياناً، إذ غالباً ما أختار اللغة التي أكتب بها بناءً على الموضوع، إنَّها ازدواجية غريبة لكنها أيضاً مدهشة بالفعل، بكل ما تحويه من غواية وغنى، أن تفكر بثقافتين، أن تكتب بلغتين، أن تتحدث وتحلم بلغتين، كمن يعيش في زواج وعشق، هي رفاهية فكرية ومسؤولية أيضاً، في المرات التي أجدني حائراً بين الاثنين وأرغب بتحرير نفسي منهما، أهرب إلى إسبانيا، كأنَّ الثقافة الأسبانية هي مرآة تجمع شظايا ذاتي المنشطرة بين الاثنين، هناك أشعر بالارتياح بشكل لا يصدق، وحين أتحدث مع الناس هناك، حين أقرأ الصحف والكتب الإسبانية وأسمع اللغة في الشارع حولي، أنسى الاثنين، العربية والألمانية.

يجد القارئ لرواياتك اهتمامك بالعلاقة بين الشرق والغرب بموضوعية بعيداً عن صدمة الانبهار بالغرب أو إدانته فكيف وفقت لهذه النظرة؟

منذ أول رواية لي، أو لنقل لي منذ وعيّ للكتابة، أيام قراءاتي الأول للأعمال المترجمة، سواء في مجال الفلسفة أو الأدب، ولاسيما قراءة الروايات العالمية، وكان يشغلني سؤال الذات، كيف أكتشف ذاتي وأقدمها للآخر، كما يقدم الآخر لي ذاته على شكل فلسفة وقصص، ولاسيما في تلك النصوص التي أجد نفسي فيها، كأنها تتحدث عني، على الرغم من أنها كُتبت على بعد آلاف الكيلومترات، لم يغرني لعب دور الضحية الذي احتله الغرب، ودمر ثقافته لكي أدينه، مثلما لم يغرني لعب دور الذي ينبهر بالآخر، الغرب، ويقول، نحن من غير الممكن أن نكون بغير ما نحن عليه، نحن أقزام، والغرب هو العملاق، أبدأ، حتى اليوم أتصرف في المانيا وفي الغرب من نفس العلو، سواء فيما يخص التعامل اليومي مع الناس أو في الكتابة الأدبية، لا الشعور بالدونية ولا الشعور بالانبهار، الشعور بالفضول، نعم، وأظن هو هذا الفضول الذي قادني منذ البداية لمعرفة أننا جميعنا بشر متساوون، وأنَّ كتابة رواية ما ناجحة وجيدة، هي أن نشارك شخصياتها القصة، أن نعيش مصيرها ذاته، كأنّ القصة تتحدث عنا، ومن غير المهم في أي مكان أو زمان نعيش، هنا وهناك، في الماضي وفي الحاضر، وأنَّ علينا التعلم أحدنا من الآخر، كتبت لجنة التحكيم في جائزة برونو كرايسكي العالمية للكتاب السياسي في حيثيات منحها جائزة الكتاب السياسي لعام ٢٠١٤ لي عن روايتي (بغداد مارلبورو): (نجم والي علمنا كيف نعيش في الجحيم) ألا ترى؟ الغرب يتعلم من العراقي نجم والي، هم عاشوا الحروب والآن، يعيشون جنة (مهددة) بالحرب، ووجدوا في رواية (بغداد مارلبورو) ما يطلق النذير، وذلك هو الأدب، أن يُكتب ويُقرأ من نفس العلو. على العكس من الركون إلى لعب دور الضحية، أو التعالي وإطلاق الأحكام المسبقة، كما هو الشائع في علاقة الاثنين الشرق والغرب، فلن يقود الاثنين إلا إلى محطة واحدة وحسب: الهاوية !

في روايتك (بغداد – مالبورو) تناولت شخصية (سارة) بإيجاز ثم أفردت لها رواية كاملة باسم (إثم سارة) فيما بعد فهل كنت مخططاً لذلك منذ كتابة الرواية الأولى أم أنك وجدت أنها تستحق ذلك؟

سأبوح لك بسر هنا، لم أصرح به سابقاً، سارة كانت أصلاً ضمن مشروع رواية ضخمة، اسمها (الآثام الخمسة) أنجزت منها ثلاثة، كان ثالثها عسكري المارينز دانييل بروكس وحين بدأت بكتابة الإثم الرابع والذي هو (إثم سارة) سألتني صديقة صحفية ألمانية تعمل للصحيفة الألمانية الكبيرة (زوددويتشه تزايتزنغ) قبل سفرها إلى بغداد، لكتابة ريبورتاج عن العيش في بغداد، وسألتني أن أساعدها بلقاء شخص عاش كل هذه السنوات في العراق، وحاول أن يبقى كما هو نفسه، وما كان في ذهني ساعتها غير صديقي عبد الرزاق من أيام دراستي في قسم اللغة الألمانية بجامعة بغداد، والذي مارس مهنة المقاولات بعد تخرجه، ولقد سبق وأن زرته في بيته في حي الخضراء (ليس المنطقة الخضراء) في بغداد، وسهرنا في مكتبه في حي الجامعة مقابل محل البسكويت الذي أسسه النمساويون في الستينيات، عبد الرزاق هو في الأصل من الأنبار، يعني من مناطق الغربية، بهذا الشكل كان الشخصية المثالية للصديقة الصحفية الألمانية، وحين عادت الصديقة من بغداد وقرأت ريبورتاجها الذي ظهر على صفحتين في الصحيفة ثم سمعت أحاديثها مع عبد الرزاق ودهشتها من لقائها معه وحديثه عنا، وهو يريها صوراً من حياتنا الجامعية، وعن الحروب التي مرت به وعاشها، وآخرها دخول المارينز إلى بغداد … إلخ، كنت أعرف أنني سأضع رواية (الآثام الخمسة) جانباً وأبدأ بكتابة رواية بطلها قريب من صديقي عبد الرزاق، بهذا الشكل جاءت رواية بعنوان (بغداد مارلبورو) ، لأنَّ (سونيا) وكان هذا اسم الصديقة الصحفية، أرتني صورة لها مع عبد الرزاق وهما يدخنان المالبورو، بينما كان يريها صورة قديمة لنا ونحن ندخن سجائر بغداد. بعدها تم كل شيء بسرعة، انتقل الأميركي المارينز دانييل بروكس من الرواية الضخمة (كتاب الآثام الخمسة) إلى رواية (بغداد مارلبورو) ومعه انتقلت سارة، لكن وهي بسنّ الطفلة، طبعاً كل هذه التفاصيل، ما كان لها أن تظهر في الرواية من دون زيارتي للمملكة العربية السعودية في نيسان ٢٠١٠ بدعوة من السفارة الألمانية في الرياض لتقديم الثقافة الألمانية بالتعاون مع الأندية الأدبية هناك، وعلى مدى أسبوعين طفت فيها عدة مدن سعودية، اللقاءات والحوارات التي جرت لي مع النساء هناك شكلت شخصية سارة، ولاسيما سارة الناضجة في رواية (إثم سارة) ، كأن الإثم الرابع من الرواية المخطوطة (الآثام الخمسة) ، انتظر رواية (بغداد مارلبورو) لكي يستقل بنفسه لاحقاً برواية خاصة به، لأنَّ سارة وعلى الرغم من الانتهاء من (بغداد مارلبورو) ، لم تشأ أن تقول: وداعاً، بقيت حاضرة في ذهني، تنمو مع الأيام، وتفرض نفسها في رواية خاصة بها (إثم سارة) .

الملاحظ على روايتك (بغداد مالبورو) استخدامك لحوارات باللغة الانكليزية فهل تجد ذلك ضرورياً لنقل الانفعالات؟

ـ أصبتَ، اللغة هي ليست قواعد ونحو وإملاء، هي فلسفة وطريقة تفكير، ونطق الجملة الأصلية من قبل الشخصية كما تتكلمها هو ضروري لنقل الانفعالات، حتى فترة قريبة لم أغيّر مثلاً الكتابة بالعربية إلى الكتابة باللغة الألمانية على الرغم من سنوات عيشي الطويلة في ألمانيا، ودراستي الجامعية للأدب الألماني وعلم اللغة، إلا في المقالات التي أكتبها للصحافة الألمانية، بقيت أكتب رواياتي بالعربية، لأنَّ حدثها يدور في العراق، ولكن حين تغير المكان الروائي وأصبح المانياً، حين كانوا شخوص الرواية ألماناً أو غير ألمان، يعيشون في المانيا ويتكلمون بالألمانية، كتبت الرواية باللغة الألمانية، وهي روايتي الأولى المكتوبة بالألمانية وستصدر في ربيع عام ٢٠٢٤ الرواية الثانية التي شخصياتها ألمان جميعاً، سأنتهي منها قريباً… كما ترى أحياناً ليس وحده الموضوع الذي يفرض علينا اختيار اللغة التي نكتب بها، بل الشخوص أيضاً، وأنت حين تجعل الشخوص يفكرون وينفعلون في لغتهم، تكون صادقاً في نقل صورتهم، وهو غير الترجمة، الترجمة تحاول نقل انفعالات الشخصيات بأمانة، وتحتاج الكثير من البراعة والجهد، لكي تكون ترجمة إبداعية بمستوى النص الأصلي وربما فاقته.

تستخدم جملة طويلة حتى لا تترك للقارىء فرصة لأخذ النفس فهل ترى أن ذلك يعود إلى قوة الانثيالات في السرد؟

من ناحية، نعم، هي كما أشرت أنت، قوة الانثيالات في السرد، الموسيقى التي تنساب، وأسمعها مع كل كلمة جديدة تكتبني، وأنا مثل من يجلس في كونسيرت موسيقي، يسرح مع اللحن ويتماهى معه، لدرجة أنَّه ينسى نفسه، يحلق إلى مكان آخر، عالم آخر، غير المكان الذي يجلس عنده، غير العالم الذي حوله، ولا أعرف كم تطول الرحلة أحياناً، وحين أعود في اليوم التالي إلى قراءة ما كتبته في الأمس، أعمل على ضبط تلك الرحلة أو تنظيمها من جديد، مثل قائد أوركسترار، مايسترو، لا يوزع الموسيقى بشكل جميل وحسب، بل فرح بعازفيه، وكلما شعرت بالمتعة فيها، فرحت للقارىء الذي سيتمتع بها، إنّها أشبه في حالات الوجد، في حالات الحب، وهل هناك من يبحث في حالات التجلي عن فرصة لإلتقاط النفس؟ هل هناك من يتمنى أنها تنتهي؟ ألا يكون مخدراً باللذة، غائباً عن العالم؟

الملاحظ استخدامك للغة الساخرة في الكثير من رواياتك فهل هذا جزء من متعة السرد؟

إنَّه نوع من اللعب، وحسب الموقف والحالة، التهكم والسخرية السوداء، الـ (غروتسك) أو الـ (بورلسك) ، كما يطلقون عليه في النقد الأدبي في أوروبا، هي من ميزات العمل الأدبي الجيد، وكلما جاءت هذه السخرية عفوية، كانت لاذعة وتهكمية أكثر، السخرية هي سلاحنا الفعال لحظة وقوع المصيبة، هي أحد أنواع (جماليات المقاومة) ، (ونحن نستعير الاصطلاح من عنوان رواية للألماني بيتر فايس)، وكلما زاد الوضع بؤساً، زادت السخرية، خذ العراق مثلاً، سابقاً كانت النكتة السوداء ميزة لدى المصريين حصرياً، اليوم نافس العراقيون شعوب الأرض بسخريتهم التي لم تخل من الإبداع.

فيما يخص الجانب التسجيلي والواقعي في رواياتك.. هل ترى أنَّ من مهمة الروائي توثيق الأحداث بأمانة؟

ـ توثيق الحدث نعم، لكن تفسيره من وجهة النظر السائدة، أو الإجماع كما يقولون، لا. الروائي الجيد هو على معرفة أنَّ كل ما يحدث يتحول إلى قصة منذ لحظة حدوثه، وكل قصة تُروى بشكل آخر، بل وحتى القصة نفسها سيرويها الشخص نفسه الذي رواها اليوم، سيرويها غداً بشكل آخر. ذلك ما على الروائي الانتباه له. أتذكر وأنا طفل، كانت جدتي وهي تحضر عجينها ليلاً للخبز الذي ستبيعه في الصباح، تروي لي كل ليلة قصة، كنت أسهر معها وهي تعجن، تدخن سجائر (الرفاع) وتحكي، وكنت أعرف، أنها تروي القصة نفسها غالباً، لكنني وفي كل مرة كنت أنتظر أن تنتهي نهاية القصة على غير ما انتهت عليه ليلة أمس، وهذا ما كان يحدث، كنا الاثنين منشدين لبعض عفوياً. وكان ما يجمع بيننا الاثنين هو الخيال، هي تتخيل الحكاية كل ليلة بشكل آخر، وأنا أتخيل أن يجري مسار القصة على غير مساره قبل ليلة. وكما في الحكاية، الخيال هو الحقيقة الوحيدة في الرواية. التاريخ تكتبته الأسلحة، الفلسفة تكتبتها الأفكار، والرواية يكتبها الخيال. وهي قوة التخييل الروائي التي تجعل من كل واقعة تتحول إلى خيال لحظة سردها، وكل خيال يتحول إلى واقع لحظة سرده.

هل يمكن القول: إنَّ الإنسان الشرقي يظل ضحية الإرادات الحاكمة، وأنَّ تناول هذه المسألة روائياً يمكن أن يغير شيئاً من هذا الواقع؟

كلما اقترب التخييل الروائي من نقل القصص الشفاهية التي قيلت أو تلك التي يتخيلها هو عن الواقعة، كلما أسهم في قلب الطاولة على القصة الرسمية. في مقال للكاتب الأميركي جيمس بالدوين (كفاح المبدعين) نجد السطر التالي: (الكتّاب، وأعني بذلك كل الكتّاب المبدعين ، هم وحدهم الذين يعرفون الحقيقة عنا في النهاية). نعم، لا رجال الدولة ولا الكهنة ولا العسكر. فقط الكتّاب، المبدعون. أنهم يتحملون مسؤولية اجتماعية، لكنهم لا يترشحون للانتخابات ولا يطمحون إلى سلطات. لا يعطون الغفران لأحد، مهما كان موقعه أو السلطة التي يتمتع بها. إنهم عزل، لا يحملون السلاح. مهمتهم هي أن يصفوا بنزاهة ما يرونه، ما يكونون شهوداً عليه. إنهم يبحثون عن كلمات تظل صالحة لعقود تأتي، في القرن القادم. ينسجون من تعقيدات الإحساس البشري الضفائر بإحكام على فروة رأس العالم، بهذا الشكل يربطون الكرة الأرضية معاً. نحن كبشر على هذه الكرة لا نعرف عن بعضنا البعض من كتب التاريخ، بل نعرف بعضنا من الفن، من الإبداع. والحكام، ولاسيما المستبدون منهم، يخافون من الإبداع. الإبداع حرية، والسلطة قمع!

أنت كاتب عمود ومقال ناجح جداً فهل استفدت من تجربتك الروائية في إغناء هذا الجانب؟

بلاشك. أعي ذلك. المقال الجيد هو الذي يشد القارىء ويغريه ليس بقراءة هذا العمود أو المقال، بل بمتابعة الأعمدة والمقالات الأخرى للكاتب نفسه، قبل أيام التقيت بالصديق الروائي الكردي بختيار علي الذي يعيش في ألمانيا، أخبرني كيف أنه في سنوات التسعينيات وفي الألفية، كان يشتري جريدة (الحياة) الدولية وحتى إغلاقها لكي يقرأ عموداً أو مقالاً لي، أتذكر أيضاً، أنني في زيارة لي للعراق عام ٢٠٠٩ وكنت أبحث عن تاكسي قريب من محطة الباصات في البياع، اقترب مني شاب، قال لي :(أستاذ نجم سآخذك في سيارتي أينما تريد) ، وحين رآني استغرب، طمأنني بابتسامة دمثة، وهو يشير لصحيفة المدى على المقعد الأمامي، وقال لي :للتو اشتريت الصحيفة بسبب عمودك، كان يوم الأربعاء، وكان يوم عمودي الأسبوعي في الصحيفة آنذاك، وأعتقد أنها القصص التي حوت عليها الأعمدة والمقالات وليس المعلومات الجافة هي التي تغري بالقراءة.

الملاحظ على شخصيات رواياتك أنَّ نهاياتها سريعة وصادمة فما سر التضحية بها وعلاقاتها لمصيرها بفجيعة؟

لأنَّها تتصرف بعفوية وصدق، والفجيعة هي التي تجعلها تفكر في سلوكها، وتسائل ذاتها، أي الطرق تختارها لكي تنجو بنفسها؟ نحن محكومون بالحرية، وأعني حرية الاختيار، نتصرف بعفوية، ولا نعرف هل ما نقوم به صحيحاً أم خطأ؟ هل نحن خيرون أم أشرار؟ إلى حين يحدث ما يحدث، إلى حين أن تأتي اللحظة التي علينا الاختيار فيها؟ الفجيعة هي لحظة الامتحان الكبرى لنا، كبشر جميعاً، وأظن أنَّ كل الأساطير والقصص والحكايات على مر تاريخ الإنسانية اعتمدت في سردها على ذلك، وأول نص أدبي في تاريخ الإنسانية، النص الرافديني جلجامش، يتأسس على الفجيعة. الأمر نجده أيضاً في السرديات اليونانية، في سرديات ألف ليلة وليلة، كما في سرديات الأديان.

شخصيتك ككاتب موجودة في رواياتك شاهداً لا ضحية ولا بطلاً فأيهما تجد نفسك؟

أنا الجميع. وكاتب روائي لا يكون جميع شخصياته، لن يكون بمستطاعه كتابة رواية جيدة، أظن الشاعر البرتغالي الذي انتبه إلى ذلك حتى في الشعر، وراح يكتب قصائد بأسماء عدة غير اسمه، وهي ليست أسماء مستعارة له كما يعتقد بعضهم، بل هي شخصيات منتحلة اختارها هو مع سيرة خاصة بها، الأشعار التي كتبتها تتطابق مع سيرتها، القروي كتب قصائد رعويّة، البارون كتب يوميات ميلانكوليكية… المديني قصائد عصرية … إلخ، بيسوا أيضاً هو الذي قال :(نحن حيوات تروي شيئاً لبعضنا البعض) ، وكم شغلته هذه المسألة، لدرجة أنَّه قال :(أنا هو المسرح الحيّ الذي تتعاقبُ عليه أدوار ممثلين متنوعين يجسدون أعمالاً درامية شاسعة التنوع) ، الروائي الجيد هو الذي يعيش كل هذه الذوات لحظة كتابته الرواية، ولا بأس أن تميل كفة ميزان تعاطفه مع إحدى الشخصيات أحياناً، شرط أن لا تكون هذه الشخصية هي تطابق حرفي معه هو نفسه وما عاشه بالفعل.

ما هي مناطق اشتغالاتك الروائية التي تعتقد بأنك تميزت بها عن الآخرين؟

الاشتغال على المهمش، سواء فيما يخص المكان أو الشخوص. حتى وقت قريب كانت بغداد أو اللامكان، هما المكان الشائعان في الرواية العراقية، بل وحتى بعد دخول جبهات الحرب، ظلت بغداد تلعب الدور الرئيسي. أنا بدأت في (الحرب في حي الطرب) ، وكان مكاني المهمش ومعه جنودي المهمشين والغجر. تبعه (مكان اسمه كميت) ثم (تل اللحم) حيث يحضر كل العراق بقضه وقضيضه، بكل طوائفه ومذاهبه وقومياته، كل هذه الأماكن الصغيرة، المهمشة انتقلت لدي إلى المتن الروائي، الأمر ذاته مع المجموعتين القصصيتين اللتين صدرتا لي، (ليلة ماري الأخيرة) و(فالس مع ماتيلدا) فقد حملتا اسمي صاحبتي حانتين في البصرة في شارع الوطني، وحتى اندثار المكانين وموت المرأتين (المهمشتين) في الثمانينيات بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية وتحول البصرة إلى قاطع عسكري رئيسي وقد طالت شارع الوطني القريب من كورنيش شط العرب، مرمى المدفعية الإيرانية. كل رواياتي اهتمت بالمهمش بتنويعاته، مكاناً وبشراً، في (صورة يوسف) مستشفى المجانين مثلاً في بغداد بعد فوضى ما بعد التاسع من نيسان ٢٠٠٣وبداية حرب الطوائف، في (ملائكة الجنوب) يحدث للمرة الأولى أن يكون بطل رواية نقاش ذهب من الصابئة المندائيين، حتى الكرد الفيّلية وتسفيرهم تجده في (الحرب في حي الطرب) وفي (بغداد مارلبورو) ، في (بغداد مارلبورو) وفي قصصي القصيرة في المجموعتين لا يحضر الجنود وحسب، بل تحضر حرب الشمال، كما كانوا يطلقون عليها في السبعينيات، كما ترى الهامش بكل ألوانه وسرد القصص، الوقائع، على غير طريقة السرد الرسمية …. (الحرب في حي الطرب) مثلاً، هي أول رواية عراقية تتناول وقائع الحرب وحياة الجنود كما عشتها أنا أثناء خدمتي جندي لمدة سنتين من عام ١٩٧٨ إلى عام ١٩٨٠ بعد تخرجي في جامعة بغداد/ كلية الآداب، وهي بهذا الشكل رواية مضادة للحرب تنتمي إلى الأدب الإنساني المضاد للحرب، نسفت القصة الرسمية تماماً التي تمجد الحرب وتدعو إلى الكراهية والموت. وما يجعلني أكثر فخراً بالرواية، أن (الحرب في حي الطرب) لا تُقرأ حتى اليوم وحسب، بل هي سجلت تاريخاً بصفتها أول رواية عراقية تترجم إلى لغات عالمية.

فيما يخص السيرة الذاتية للكاتب… هل وظفت هذا الجانب ليكون رافعاً لقيمة عملك الروائي إبداعيا؟

نعم، ولكن ليس بتطابقها التام، في اللحظة التي أشعر فيها بأنني أكتب سيرتي، أتوقف عن الكتابة وأعيد النظر بالقصة. سيرتي الذاتية تحصل في التفاصيل التقنية التي تؤطر القصة وليس سيرتي أنا (نجم والي) كذات، أي أن أكتب عما مرّ بي بكل تفاصيله، وأن أكون فشلت في قصة حب، تزوجت وطلقت مثلاً، فسأختار قصة شخص آخر أحب وفشل، تزوج وطلق، قصة المرأة التي حدث لها ذلك مثلاً، لأنك حين تروي قصتك بحذافيرها، ستكون منحازاً لنفسك منذ البداية، ولن تقنع أو تغري أحداً بما ترويه، أن تجد نفسك في لحظة معاينتها من الجانب الآخر، في عين الآخر الذي عاش معك التجربة، لكي أكون واضحاً، سأروي لك مثلاً، أنا خدمت سنتين في الجيش العراقي كخريج، لكنني لم أكتب عن نفسي، بل استفدت من تجربتي في كتابة كل هذه الروايات المضادة للحرب، ولولا هذه الخبرة لما كتبت كل هذه القصص عن الجنود وحياتهم، لدرجة أن صديقنا إسماعيل زاير أطلق عليَّ عام ١٩٩٢ في مقال له في صحيفة الاتحاد الإمارتية (نجم والي قاص الجنود) ، أيضاً فترة دراستي الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد تحضر مبثوثة في رواياتي هنا وهناك، فترة سجني في أقبية التعذيب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في بناية وزارة الدفاع في الميدان وباب المعظم، رحلاتي وأنا طالب عبر مدن العراق، كأنني كنت أعرف أنني سأغادر إلى المنفى، لكن كلها تحضر في تفاصيلها عن طريق شخصيات أخرى، أزعم أنها عاشت بهذا الشكل. هذا ما أطلقت عليه ذات مرة (فاكشن) ، كما جاء عنوان فصل من رواية (ملائكة الجنوب) . آخذ الواقعة (بالإنكليزية: فاكت) وأبني عليها خيال (فيكشن)، مزيجهما: فاكشن.

أي من رواياتك تتوقع أن تبقى عصية على النسيان ؟

أعتقد في هذا تتنافس روايتا (الحرب في حي الطرب)، و(تل اللحم)، إنْ لم تتفوق عليهما (عمتي الرومانتيكية) ، روايتي التي ستصدر قريباً هذا العام.

هل ترى في الجوائز الأدبية تحفيزاً مناسباً للأديب على العطاء أم أنها تحبس الكاتب في اشتراطات معينة للحصول عليها؟

هناك نوعان من الجوائز، الجوائز التي تأتي إليك، النوبل مثلاً، والجوائز التي تذهب أنت إليها، كما هي جوائز الدول والحكام، الجوائز الأولى لا خوف على الكاتب المبدع منها، وغالباً هي اعتراف به، بأنَّه على الطريق الصحيح، وأنَّه لا يكتب ويضع الجائزة نصب عينيه. النوع الثاني من الجوائز خطير وقاتل لكل إبداع، لأنَّ الكاتب في هذه الحالة يكتب حسب مقاس الجائزة الفلانية والعلانية. وسوق الجوائز هي على العموم سوق كما كل سوق، هدفها تسويق بضاعة ما، نادراً ما تكون بضاعة جيدة، والأسواق في عامتها فاسدة، فما بالك في السوق العربية وهي أحد أكثر الأسواق فساداً في العالم، وروائي شاب يبدأ بالتغازل مع الفساد، سيزيل عن روايته كل ما يمكن أن يُسيء للدولة أو الجهة المانحة للجائزة، وباستثناء ثمن الجائزة الذي سيدخل جيبه، لن يضيف إلى رصيده شيئاً، هذا إذا فاز، إنّها مسألة وقت وتنتهي بضاعته الفاسدة إلى المزبلة، انظر ماذا حدث للرواية العربية بسبب كثرة هذه الجوائز الرسمية. أدب يُكتب للمزابل. هذه الجوائز لم تقتل الروائيين الشبّان وحسب، بل قتلت النقد أيضاً. لم يعد للناقد أي دور اليوم، الجائزة أصبحت هي المقياس، وليذهب الإبداع وكسر المحرمات إلى الجحيم !

منذ هذا العام، وأنت ممثل (مركز القلم بألمانيا للكتاب في السجون/ مبادرة الكتاب المعرضين للخطر) فما هي أهمية هذه الوظيفة الفخرية بالنسبة لك؟

لقد كانت لحظة مؤثرة في توبنغن عندما عبر أكثر من مئة شخص في الاجتماع العام لرابطة الكتّاب الألمان عن ثقتهم بي ووضعوها بي لتنفيذ هذا المنصب الفخري. هذه المهمة تشرفني وتملأني بالاحترام. أريد أن أدافع بكل قوتي عن المؤلفين المضطهدين والمهددين والمتهمين والمدانين. بصفتي سجيناً سابقاً في زنزانات ديكتاتور، فأنا أعرف ما يعنيه أن تُعذب أو تُسجن. الكتاب يقاومون، يناضلون من أجل العدالة والمجتمعات الحرة. لهذا، يتعرض الكثيرون منهم للاضطهاد والتهديد والهجوم والسجن والنفي والقتل في كثير من الأحيان. طالما أنَّ واحداً أو واحدةً منهم ليسوا أحراراً في مكان ما، فلا أحد منا سيكون حراً.